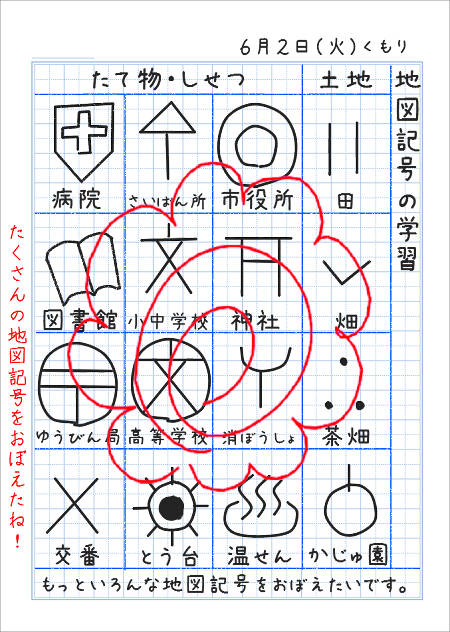

地図 記号 市役所 532394

船の碇を図案化し、白抜きの丸と横線の数で区別。 URL: 地図ではありませんが、土地の様子を知る資料として有用です。

20当初、地図記号に彩色を用いたフランス式で作成されましたが、地図制作を含む軍制全般が フランス方式からドイツ方式に移行されたため、「迅速測図原図」もドイツ方式の一色刷りの図式に書き直されて 刊行されました。

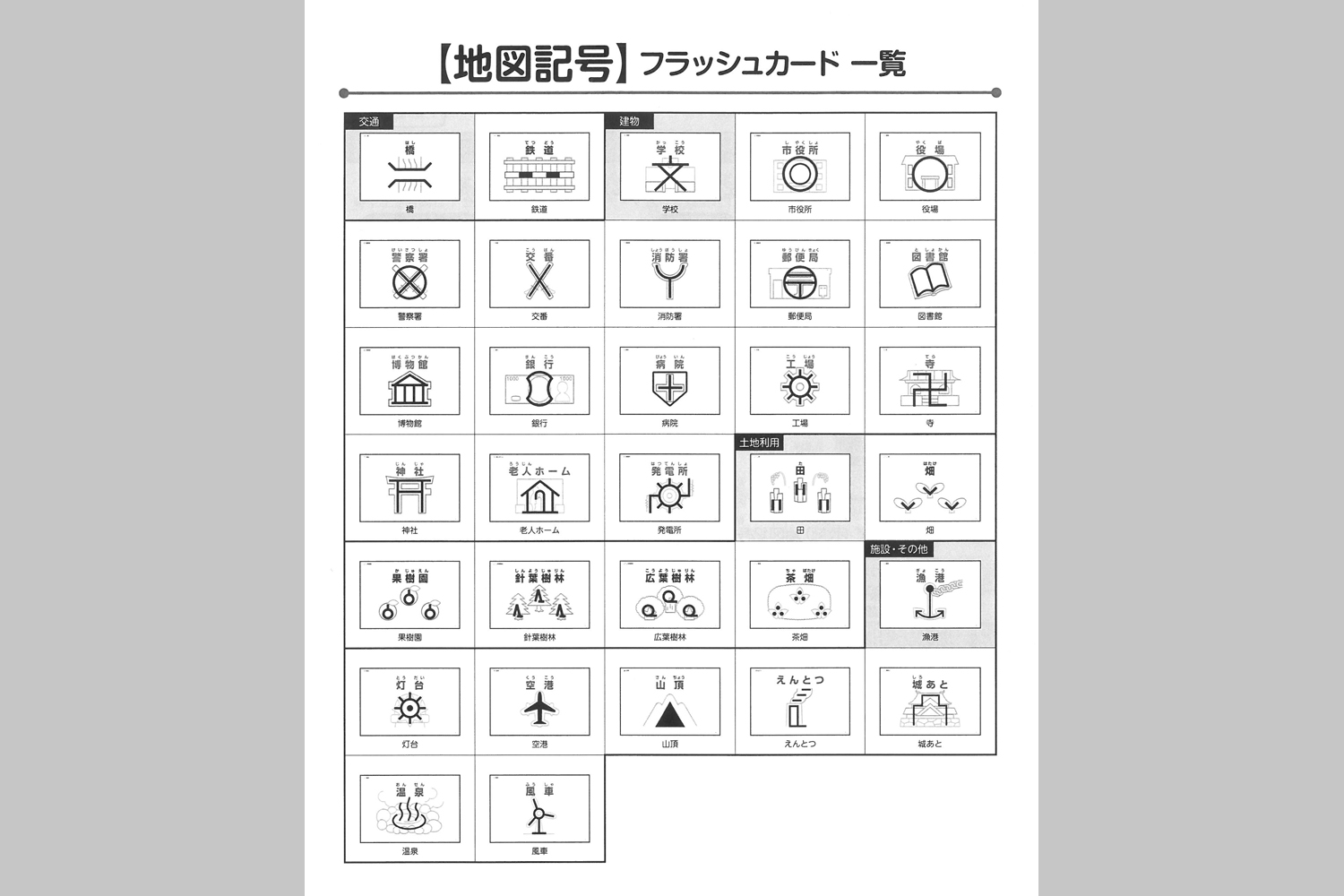

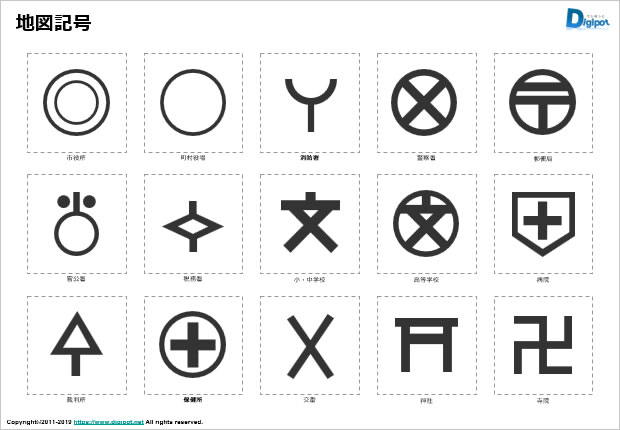

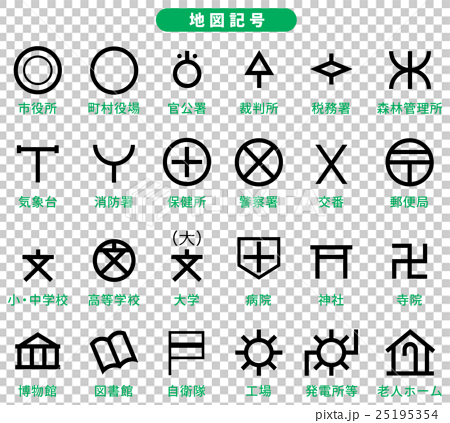

記号 名称 記号 名称 4車線 (しゃせん)以上 (いじょう)の道路 2車線 (しゃせん)の道路 1車線 (しゃせん)の道路 軽車道 (けいしゃどう) 徒歩道 (とほどう) 真幅 (しんぷく)道路 街路 (がいろ) 有料 (ゆうりょう)道路、 料金 (りょうきん)所 分離帯 (ぶんりたい)等 国道等 庭園路 (ていえんろ) JR線 (複線以上 (ふくせんいじょう)) JR線(単線 (たんせん)) JR線以外 (いがい)(複線以上) JR線以外(単線) 地下鉄および地下式鉄道 路面 (ろめん)の鉄道 特殊 (とくしゅ)鉄道 リフト等 駅(JR線) 駅(JR線以外) 駅 (地下鉄および地下式鉄道) 側線 (そくせん) 建設中 (けんせつちゅう)または 運行 (うんこう)休止中の鉄道 (JR線) 建設中または運行休止中の鉄道(JR線以外) 道路橋 鉄道橋 トンネル(道路) トンネル(鉄道) 立体交差 (りったいこうさ) 切取部 盛土部 (もりどぶ) 石段 (いしだん) 渡船 (とせん)(フェリー) 渡船 (とせん) (その他の旅客船) 独立建物 (どくりつたてもの)(小) 独立建物 (どくりつたてもの)(大) 中高層建物 (ちゅうこうそうたてもの) 建物類似 (たてものるいじ)の 構築物 (こうちくぶつ) 総描建物 (そうびょうたてもの)(小) 総描建物 (そうびょうたてもの)(大) 中高層建物街 (ちゅうこうそうたてものがい) 樹木に囲まれた居住地 (じゅもく) (かこ) (きょじゅうち) 墓地 (ぼち) 市役所 町村役場 官公署 (かんこうしょ) 裁判所 (さいばんしょ) 税務署 (ぜいむしょ) 森林管理署 (しんりんかんりしょ) 気象台 (きしょうだい) 消防署 (しょうぼうしょ) 保健所 (ほけんしょ) 警察署 (けいさつしょ) 交番 郵便局 (ゆうびんきょく) 小中学校 高等学校 大学 短期大学 高等専門学校 (こうとうせんもんがっこう) 病院 神社 寺院 博物館 (はくぶつかん) 図書館 自衛隊 (じえいたい) 工場 発電所等 老人 (ろうじん)ホーム 三角点 水準点 (すいじゅんてん) 電子基準点 (でんしきじゅんてん) 現地測量 (げんちそくりょう)による 標高点 (ひょうこうてん) 写真測量 (しゃしんそくりょう)による 標高点 (ひょうこうてん) 高塔 (こうとう) 記念碑 (きねんひ) 煙突 (えんとつ) 電波塔 (でんぱとう) 油井 (ゆせい)・ガス井 (せい) 灯台 (とうだい) 坑口 (こうこう) 指示点 (しじてん) 風車 送電線 (そうでんせん) へい 輸送管 (ゆそうかん) 擁壁 (ようへき)(小) 擁壁 (ようへき)(大) 土堤 (どてい) 城跡 (しろあと) 史跡・名勝・天然記念物 (しせき・めいしょう・てんねんきねんぶつ) 噴火口・噴気口 (ふんかこう・ふんきこう) 温泉 (おんせん) 採鉱地 (さいこうち) 採石地 (さいせきち) 重要港 (じゅうようこう) 地方港 漁港 (ぎょこう) 都府県界 北海道の支庁界 (しちょうかい) 郡市、東京都の区界 町村・政令市 (せいれいし) の区界 所属界 (しょぞくかい) 植生界 特定地区界 (とくていちくかい) 田 畑 果樹園 (かじゅえん) 桑畑 (くわばたけ) 茶畑 その他の樹木畑 広葉樹林 (こうようじゅりん) 針葉樹林 (しんようじゅりん) ハイマツ地 竹林 笹地 (ささち) ヤシ科樹林 (かじゅりん) 荒地 (あれち) かれ川 地下の水路 流水方向 干潟 (ひがた) 隠顕岩 (いんけんがん) ダム せき 水制 (すいせい) 水門 防波堤 (ぼうはてい) 滝 (たき) 岸高 (がんこう) 比高 (ひこう) 水深 水面標高 (すいめんひょうこう) 湿地 (しっち) 砂れき地 万年雪 主曲線 計曲線 補助曲線 (ほじょきょくせん) 陸上のおう地 湖底 (こてい)のおう地 がけ 岩 雨裂 (うれつ) 湖底のがけ. 漢字の「」の古い字体を図案化。

に「」と「」の地図記号が追加され、1月に「」、「」の記号が小中学生を対象にした公募を経て決定され追加された。 りんごやなしなどの果実を図案化。

2ただし頻出する長い単語には、駅( Bhf. トンネルの出入り口を図案化。

「湯壷」と「湯煙」を図式化し『温泉』をあらわしている。

「文」という学校の表示に文字をのせることで「高等専門学校」をあらわしている。 MondoGeo• すべてではなく、目じるしとしてわかりやすかったりする(有名な)神社のある場所につけられています。 電子基準点 三角点 地図記号の「三角点」と「電波塔」をあわせて『電子基準点』をあらわしている。

15灯台 広葉樹林 日本の中には、5000以上の灯台がある。

正式図とも呼ばれています。

1950 昭和25 年に作成が再開され、1983 昭和58 年に北方四島、竹島を除く全国整備が完了しました。 神道教会や神道教団の建物は含まない。

7近年、紙の地形図は登山やサイクリングなどレジャー目的の利用が多いため、ナショナルトラストや駐車場、観光情報などを追加し、これらの記号は豊富に用意し、水色で表示している。

横浜市では1921 大正10 年度から三千分一詳細地形図測量に着手しますが、関東大震災により中断、 1925 大正14 年に事業が再開されました。

テレビやラジオを見たりきいたりするための電波を飛ばしている電波塔は、アンテナの丸い形に、電波が飛ぶときを表現する波がくっついて表されている。 しかし、作成時期や作成地域などにはばらつきがあり、採用された縮尺も時期により違いがあります。 5 横浜市の保有する地図情報をインターネットで提供しています。

8見た目もわかりやすく、「やしの木」をイメージして作られている地図記号。

葉っぱの形を表している。

4本の脚があるタワーを上から見た形を図案化。

求む、統一性! 茶畑 先ほども例に挙げた問題の『茶畑』。

船を上から見た形を図案化し、横線で「その他の旅客船」の記号と区別。

石切り場の景観と崖の様子を図案化。