武田信玄が用いた家紋に秘められた意味とは?

お支払い・送料・返品について、詳しくはをご覧ください。

6我が家の家紋をもう一度見直してみるのも、自分の来歴を知ることに繋がるような気がします。

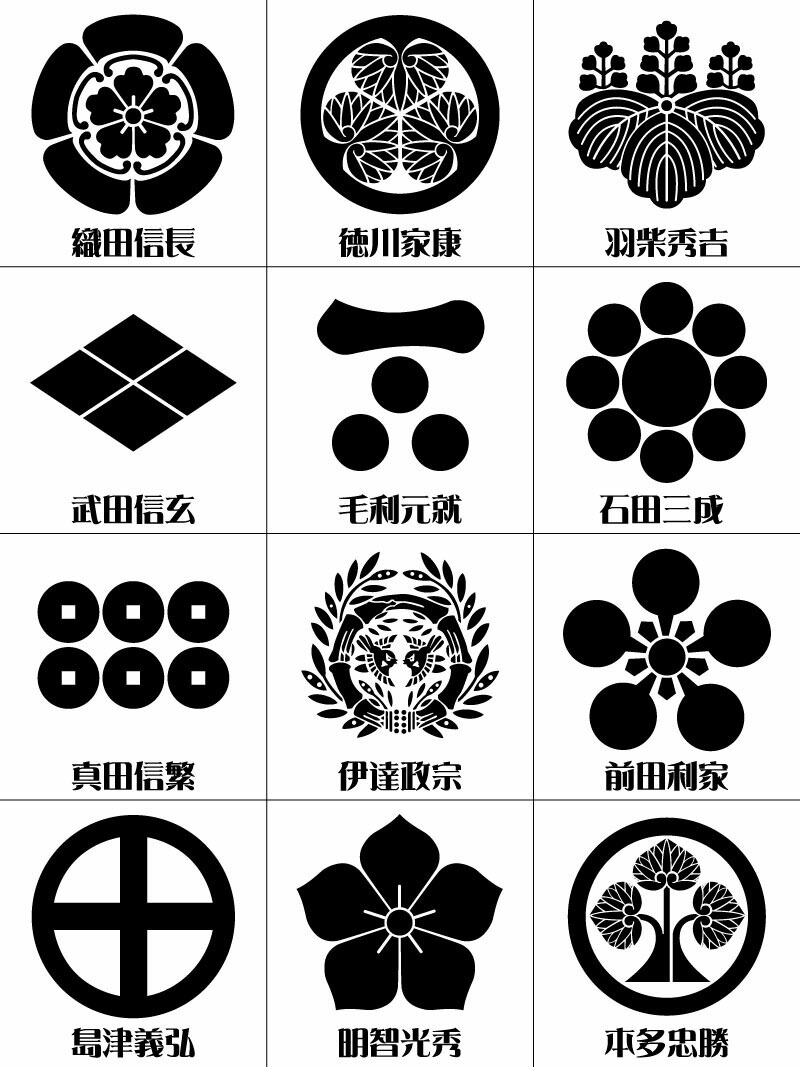

スポンサードリンク 花菱紋を使った戦国武将を解説! 花菱紋を使用していた戦国武将には、どのような人物がいるのでしょうか?歴史と共にご紹介いたします! 武田信玄の家紋「花菱紋」 < 花菱紋>武田家の中でも甲斐武田家が使い始めたのが「 花菱紋」です。

ここへ織田信忠から迎えの使者が訪れたため、 松姫は信忠に会いに行くことになります。 え、それじゃあ、家紋がないと誰の絵かわからないような由緒のわからない肖像画を江戸時代の人は買っていたの! 武田信玄は、信濃に侵攻して信濃を手中に収めることを目標としていたのに対して、上杉謙信は、越後を守ることを目的にしていたためです。 正倉院の宝物に菱文様があしらわれていたように、菱型は伝統的な文様として古くから皇室でも使用されてきました。

7関連記事(一部広告含む). 三角形の紋様は「魔よけの形」ともいわれています。

1548年(天文17年)、村上軍と衝突した武田信玄の軍は、多くの優れた武将を失います。

小笠原氏などの有力者らが存在していたためです。 しかしながら竜芳は、勝頼を裏切ることになる穴山梅雪の娘を妻として迎えており、その間に信道をもうけています。 圧勝すると驕りが出てしまい、相手も警戒するためです。

20新平復夷賊。

武田信玄が家紋として使用していた、菱形の文様は古代から世界中で見られ、単純な幾何学模様として縄文土器にも施されています。

ムカデはそんな毘沙門天の使いとされていたので、ムカデもまた当時の武将から好まれていたんですね。

割菱也。

これは、 「形としての美しさ」もさることながら、 「結束力や安定感を表す」意味合いも込められていたのではないでしょうか。 どれも亀甲の中に花菱が入ったデザインですが、一つだけ別々に描かれた「 糸輪に二つ亀甲に花菱崩し」という紋もありますね。 … 織田信長氏の弟に、 織田長利氏があり、 平山氏から嫁を貰い、 子たちを成しており、 織田長利氏が、 伊勢長島で、討ち死にした後に、 その子たちは、 その母方の平山氏のもとへ身を寄せ、 平山氏を名乗るようになり、 加賀の前田氏により、 所領を没収されて、追放された折に、 浄土宗の長安寺を頼って、 北の、奥州は、気仙郡の、大船渡へ至り、 そこで、 数百年の内に、 平山氏の子孫員らは、 数百家を成すに至っており、 私も、その平山氏の1人です。

19この際、菊姫を正室に迎えていた上杉景勝は、信清を受け入れ家臣とします。

〔寛永系図では久保田〕 『寛政重修諸家譜』・『姓氏家系大辞典』 家紋は久次系は丸に三柏・鳥居、久重系は丸に三柏・桔梗、正吉系は丸に三柏、正久系は丸に三柏・鳥居。

甲斐武田氏が家紋に用いたのが有名で、 武田菱と言われています。

武田氏の祖である 源義光 みなもとのよしみつが前九年の役(1051年-1062年)に際して住吉大社を参拝し、奉納されていた「楯無の鎧」を神託により拝領しました。

スポンサードリンク この記事のまとめ 武田信玄の家臣が用いた赤備えを初めて用いたのは飯富虎昌で、虎昌の死後は一族の山県昌景が用いた事で一挙有名になりました。 1つ目は武田家の「田」の字を取ったもの。 ひなまつりの菱餅も、そんな意味合いを考えて使われているのでしょうか。

10一度放たれた伝令(情報)は容易に取り消すことが出来ない、元には戻らない。

角張った形が特徴の幾何学的な文様の菱紋は、武家の家柄を鋭いといった形で表現した家紋と言えそうですね。

。 この形を、若干横長にして鋭さを出し4つ組み合わせることで、 より安定した大きな菱形にしたものを、武田家は家紋としています。 これが家紋であったとは限りませんが、鎧にあるということは武田家とこの家紋が古くから繫がっていたという証になります。

20しかし、武田信虎は賢い武田信玄を嫌い、弟の「武田信繁」(たけだのぶしげ)に家督を譲ろうとしていたと言われています。

例えば、後醍醐天皇に仕えた武士「名和長年(なわながとし)」は、後醍醐天皇から「船」の形を家紋として使うようにと与えられています。