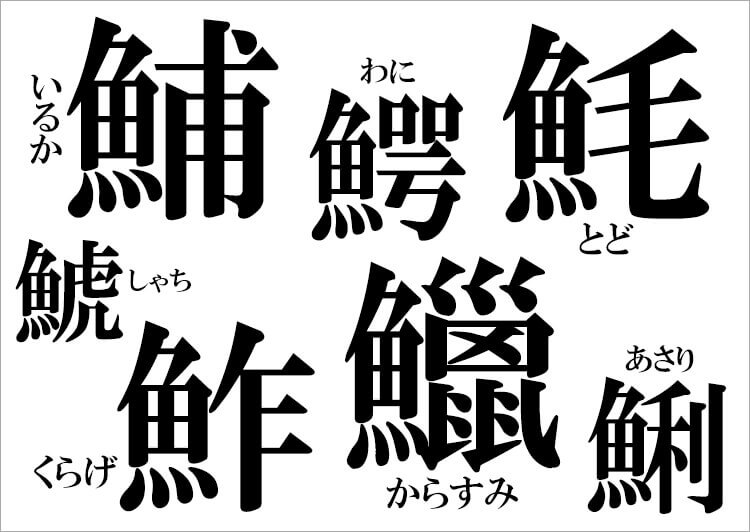

魚へんの漢字一覧(244字)|難しい漢字の正しい読み方・由来・覚え方をご紹介

小さい個体は全体的に銀色が強いものが多い。

7トドは雄は首の周囲にあらい毛の たてがみが発達しているという特徴がある。

魚へん 幼 䱂 ダボハゼ 詳しい漢字の由来は古典などから見つからず。

そして、「鮨」と「鮓」は、はじめ混同されて使われていましたが、次第に「鮨」という漢字が、熟鮓ではないすしを指す際に使われることが多くなっていました。

苗を育てるイメージが一致しているので つけられたという事なのだろう。

「鯡」は、中国では「はららご。 他には出典は明らかではないが、雪のように 白い肉ということから 魚に雪と書くようになったという説もあり。 現代中国の生物学者は中国の鱧をスズキ目タイワンドジョウ科の淡水魚 Channa argus カムルチー に同定している。

3ゴリは石伏の別名なので同じ由来から来る。

それらの特徴をとらえて、魚偏に毛と書く由来と なったという説がある。

新田義貞が引き潮を祈願して、稲村ヶ崎の海に投じた 川柳でも太刀の生まれ変わりという風に記される。

まさば 背側の波紋が特徴。

魚へん 喜 キス 鱚は成長しても30cm程度とあまり大きくならず 子供らしい魚ということで、よく簡単に捕れる魚だがそれほど 重要視されてなかったのか 昔から鱚という漢字は使われていなかったようだ 漢字の由来の一つとして、 キスの「キ」の字を表す 「喜」を魚へんに組み合わせて出来たものという説が多い。

しかし、最近の研究で「鯰」は、日本の文献(倭名抄)が中国の文献(食経)を引いているので国字でないことが判明している。

高い丘 」 出典 — 学研日本語大辞典 京 魚へん 冬 鮗 コノシロ 出典:長崎県水産部ホームページ 魚へん漢字でコノシロを表記する場合は 魚へんに冬 鮗 魚へんに祭 鰶 魚へんに傭 鱅 魚へんに制 鯯 など 魚へんに冬 鮗という漢字の由来は 冬が旬であるので、魚へんに冬と表すようだ。

うすい うすし。 ここから魚偏に此の字が充てられた という説があり。 出典 — 世界大百科事典第二版 魞 岸にそって仕掛け付近に回遊してきた魚が「ハリズ」と呼ばれる 竹の障壁にぶつかり誘導されて、最後の部分を逆V字型 の狭い「ツボ」という部分に入り込み、出れなくなる。

エツの姿はナイフのようにとがっていて 身をそぎ落としたように細いような姿。

会意兼形声。

「送張子尉南海」の一節 楼臺重蜃氣 楼台に蜃気重なり 邑里雜鮫人 邑里に鮫人を雑(まじ)う 『鮫人』中野美代子 氏による訳は 「さて南海の地はエキゾチックなところで、楼台がそびえているかと見れば、蜃気楼が幾重にも積みかさなっているのだったり、町の中に鮫人という怪しい半人半魚の動物が雑居しているのに出くわしたりすることもあろう。 ウナギは「長いこと」から魚へんに曼(長い)を旁(つくり)にあてた。

鰧魚多し。

魚へん 刀 魛 タチウオ 太刀魚は 日本刀にみたてて つけられたという説が多い。