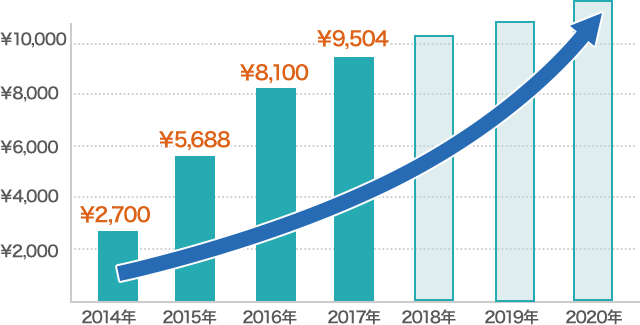

【我が家の電気代】再エネ発電促進賦課金って? ~5年で12倍!来年度の単価は?~

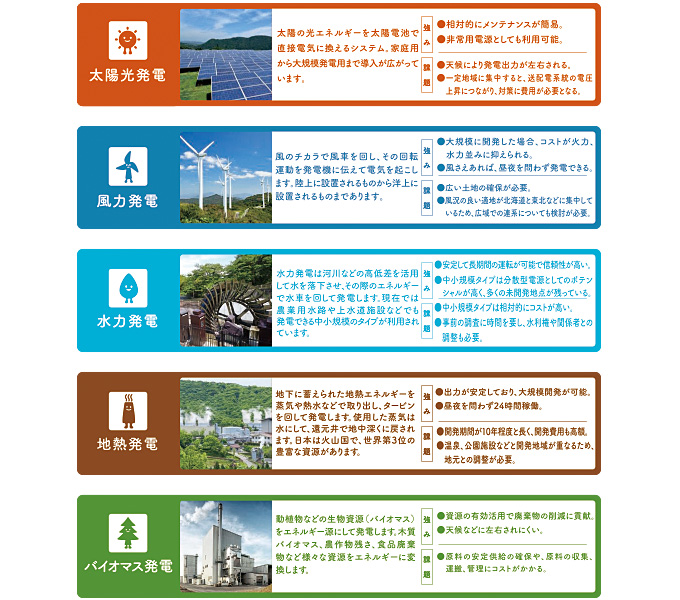

72円にまでなる可能性まであるとしています。 再エネの普及が進み、CO2の排出量が減少することで気候変動(地球温暖化など)による被害が減少する効果が期待できます。 お手元にございましたら、一度その資料をご覧ください。

18

72円にまでなる可能性まであるとしています。 再エネの普及が進み、CO2の排出量が減少することで気候変動(地球温暖化など)による被害が減少する効果が期待できます。 お手元にございましたら、一度その資料をご覧ください。

18例えば火力発電で電気を作るには、1kWhあたり300~800gのCO2を排出しますが、再エネの場合「ゼロ」です。

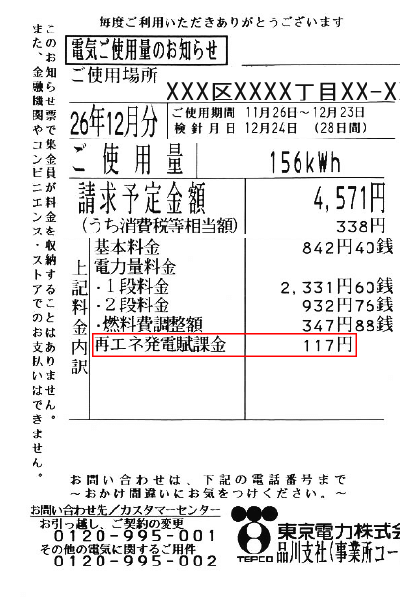

どんなに地道に節電をしても、当面は再エネ賦課金は毎年値上がりし、経営を圧迫していきます。

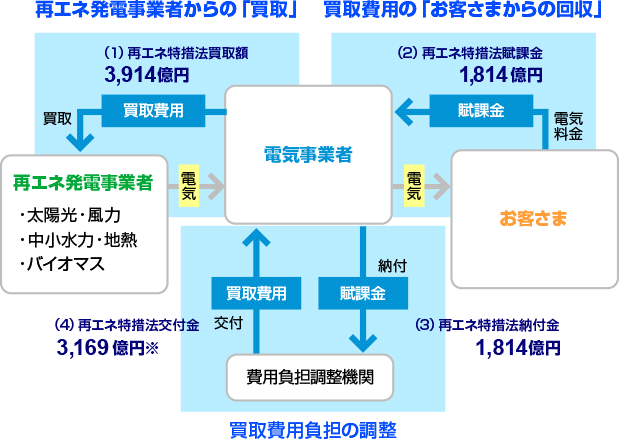

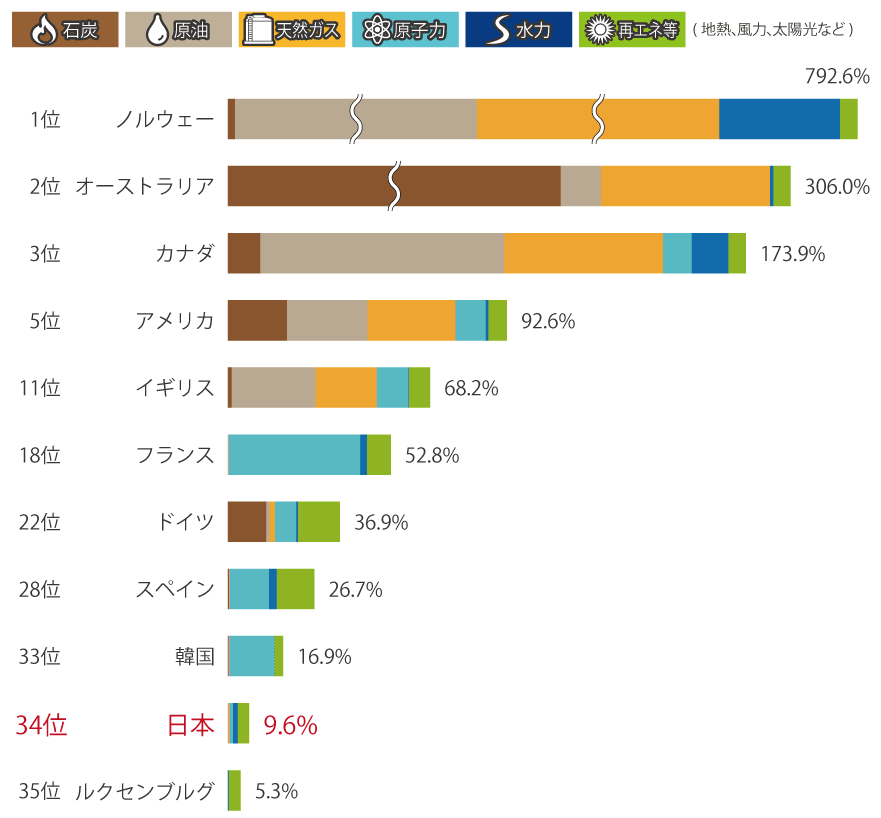

現在の日本の発電電力量に占める再エネ比率は2014年時点で、12. 事務費用:費用負担調整機関の事務費 この計算式を見て頂いてお分かりだと思いますが、 再エネ賦課金が下がる要素は2つあります。

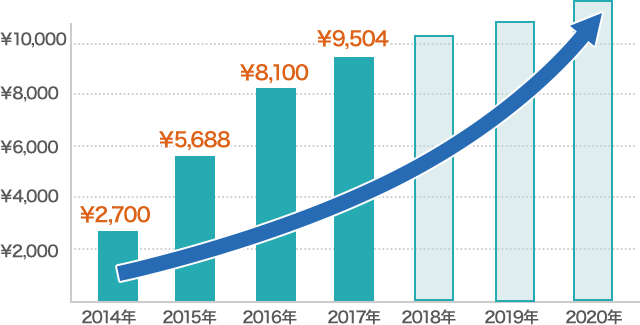

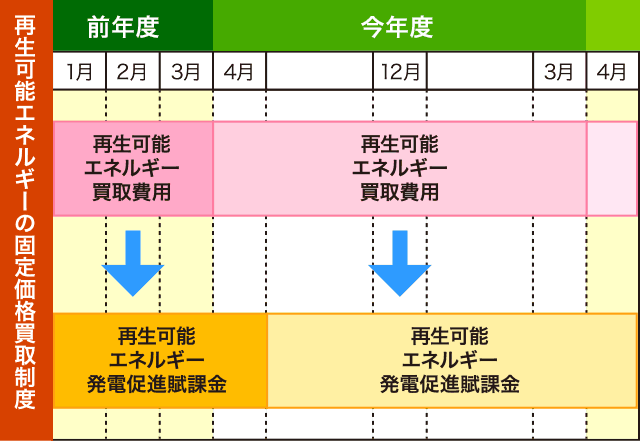

太陽光発電は、FIT(固定価格買取制度)によって高い売電価格が設定され、 それにより一般住宅などへの普及が進んだ背景があります。

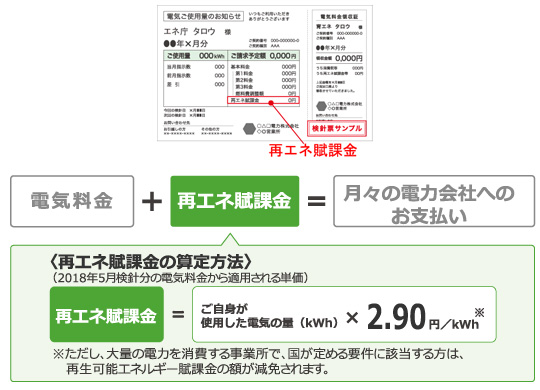

getTarget 'prev' : false; slider. このたび、2012年7月より国の法令(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」)に基づき、再生可能エネルギーを用いて発電された電気について、一定の期間・価格で電気事業者(電力会社以外に新電力・特定電気事業者も含みます。

特に経済的に疲弊している地方での雇用創出効果が大きいです。 仮に来年3. 環境省の推計では2030年時点で維持管理だけでも7. 例えば2014年3月であれば9. もしこの試算通りになった場合、2030年の再エネ賦課金はひと月当たり1300円まで増大すると予測されています。 下の画像をそれぞれ クリックして、応援お願いします。

5引用元: 再生可能エネルギーの普及促進のために、我々の家庭から一律で電気代が徴収されているという事なんです。

自動車税のお支払いは期限内に済ませましたか。

回避可能費用は冒頭にも書きましたが、『電力会社が太陽光発電システムなどが発電した電気を買い取った代わりに自分で火力発電などを動かさなくて済んだ分』の金額です。

15回避可能費用は毎月計算され変動します。

8円になれば、負担は20,880円/年となります。

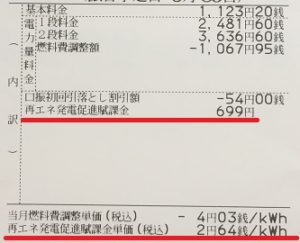

90円(標準家庭(一ヶ月の電力使用量が260kWh)で年額9,048円、月額754円)と決定しました。 エネルギーの買取価格を法により定めた助成制度が、このFIT(=固定価格買取制度)です。 製造業においては電気の使用に係る原単位 売上高千円当たりの電気の使用量 が平均の8倍を超える事業を行う者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行う者(製造業、非製造業ともに5. 8k件のビュー 2018年5月10日 に投稿された• (参考:) 再エネ賦課金の経緯 再エネ賦課金はどのような経緯でスタートしたのでしょうか。

6再エネ賦課金と回避可能費用の関係 再エネの売電価格をそのまますべて国民が負担しているかというと、そうではありません。

再エネ賦課金まとめ 今回は「再エネ賦課金」について紹介してみました。

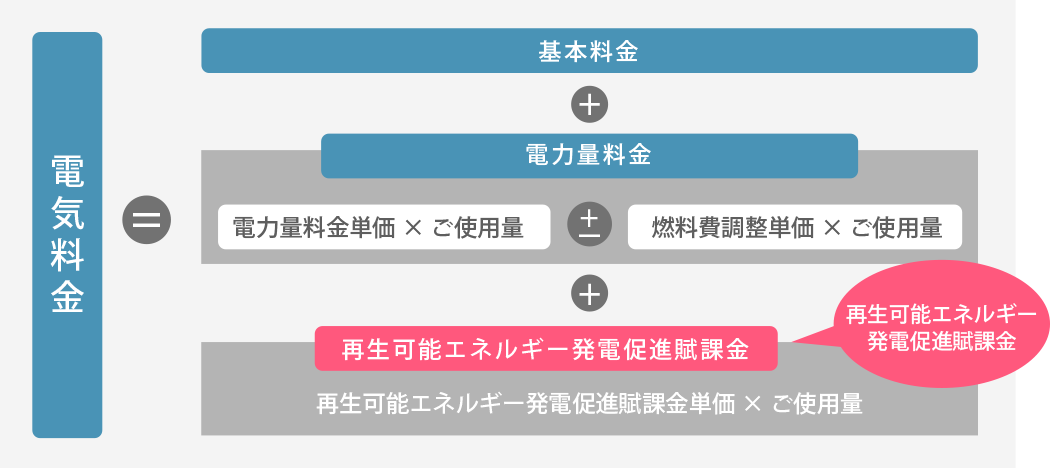

電気代で悩んでいる人は、電力会社のプラン見直しを! 値上がりが続く「再生可能エネルギー発電促進賦課金」はどの電力会社の電気料金プランを使っても変わりませんが、「基本料金」と「電力量料金」は自ら選び、最適なプランを使うことで電気代を安くすることが可能です。

こんにちは、ELJソーラーコーポレーション名古屋本社の益子です。

断熱気密のとれたしっかりした性能の家を第一に考えないと、建ててから後悔します。