私たちが目指す世界|新興国「留職」プログラムのNPO法人クロスフィールズ

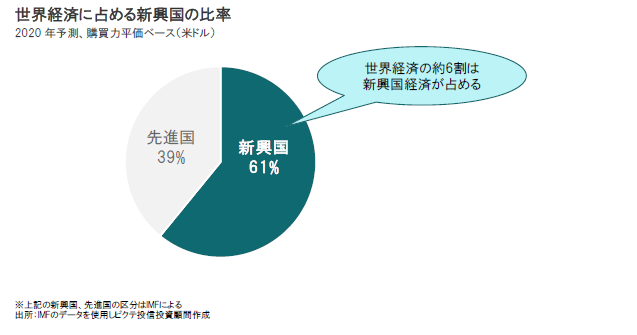

これまでは新興国の占める割合が高くなることで、世界GDPの平均成長を押し上げてきましたが、こうした効果がなくなることが予測されます。 みずほ証券には、それを詳しくご説明する用意があります。

10

これまでは新興国の占める割合が高くなることで、世界GDPの平均成長を押し上げてきましたが、こうした効果がなくなることが予測されます。 みずほ証券には、それを詳しくご説明する用意があります。

1012-3-1. 地方LPガス会社系、スマート・コミュニティーを完成させ独立を保つ• 2011年の創業以来、クロスフィールズは数多くの方々からの期待と応援によって支えられてきた団体です。

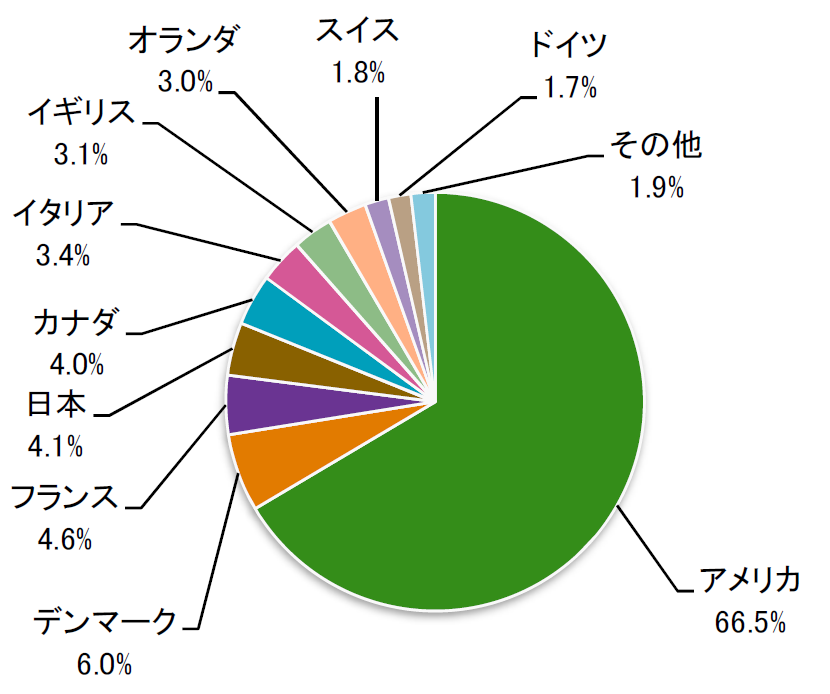

自治体系、危機を乗り越えて「地域商社」を目指す• しかし、税の負担と社会保障負担の対国民所得比を示す国民負担率を見ると、デンマークは世界最高水準の69・9%となっている。

(ファンドマネジャーが変わっていない場合) 一方で、そこまで長期の運用実績がない場合は別の方法で 確認できます。 各プレーヤーの進むべき道を提示します。 本レポートのケーススタディーは、企業が新興市場のさまざまな嗜好や違いに合わせて、いかに自社ブランドやポジショニングを適応させる準備が必要かを示しています。

11【新電力事業者】大手電力会社と都市ガス会社、地方部では連携へ• 日頃の素朴な疑問もこれでスッキリ解決!. 「成熟に向かう新興市場でのビジネスにおいて、企業は、しばしば起こりうる経済・政治の短期的な波乱を乗り切るための忍耐力が必要とされます。

7%押し下げる WHOはまもなく、低所得国でのワクチン接種が遅れることは、先進国経済にも大きな打撃になるということを示す分析レポートを公表する予定だ。

【新電力事業者】専業型BGが破綻、市場高騰リスクを回避できず• 調査会社オックスフォード・エコノミクスが今年発表した「世界の経済成長に影響を及ぼす新興経済国」のランキングによれば、中国はトップ10に入った国のうち、4位だった。 G7の各国ともに(イタリアが例外となる可能性もありますが)、2050年における一人当たりのGDP順位は、引き続きE7よりも高くなる見込みです。 純資産総額の規模は問題ありませんね。

経済成長にともなうエネルギー需要の急速な伸びと地球温暖化への対策として、政府は31年に原発の発電能力をいまの3倍超に拡大し、50年には発電量に占める原発比率も約3%から25%に高める大胆な目標を掲げる。

【発電事業者】中国企業は太陽光にとどまらない、風力やバイオマスにも進出へ• 11-13-2. 4%になると予想しています。

出典:国際連合の予測に基づくPwCの分析 ナイジェリアは、2050年までにGDP順位が8ランク上昇し14位になる可能性があります。 これであれば、高いコストを支払う価値があると言えます。

4業界団体によると、現在もバングラデシュやインドなど4カ国で計7基が建設中だという。

インドとフィリピンは入っていなかった。

1つは、「自分の仕事を通じて社会を良くしたい」という想い・情熱を持って働く人たちが活躍し、そうした姿勢で仕事に取り組むことが周囲から評価・賞賛されている世界です。

4現在、ESG要素を加味した「未来の世界(ESG)」が7月20日の設定予定で募集が続いている。

本レポートは、世界経済が2016年から2050年までに年平均実質成長率約2. 現在、「未来の世界(ESG)」の当初募集を行っていますが、「ESG」という聞きなれない言葉についても、ビデオをご覧いただくことで、ESGを投資判断に組み入れることの大切さをわかっていただけるようです。

【電力関連事業者】ネガワット・アグリゲーターが登場、節電をお金に• これからもそうした期待と応援に対する感謝の気持ちを決して忘れず、仲間たちともに、自分たちの掲げるVisionとMissionに対して真摯に向き合い続けてまいります。 2022〜2023年(小売電気事業準備期)• そのうえ、EUとの連合協定によってEU向けの輸出は関税ゼロという利点があるので、急速に注目が集まっている。

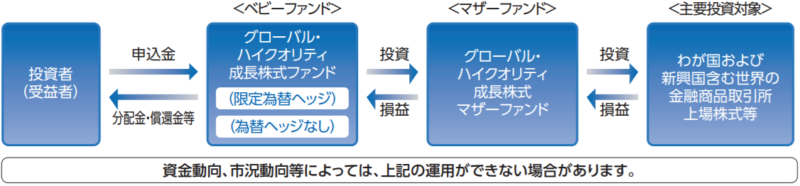

7株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・インクに運用の指図に関する権限の一部を委託し、は、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)を、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドに再委託します。

ウラン生産量で世界1位を誇るが、国営ウラン会社カズアトムプロム(KAP)でマーケティングなどを担当するリアズ・リズビ(46)によると、昨年の産出量2万1700トンのうち、約3分の1が中国向け。

男性が指さす辺りに原子炉2基が増設される見通しだ=ハンガリー、大室一也撮影 ただハンガリーが加盟する欧州連合(EU)はウクライナ問題などでロシアと対立する。 経済成長を続ける中国では、工場で働く従業員の賃金が上昇しているのだ。

8アジアが世界の「パワー」の中心地になる近未来 いまはすべてが大きく変わった。

今回のコロナショックからのも巻き返しは非常に参考になると 思います。

この点から、ファイザーとの合意は、コバックスの枠組みが上手く機能していることを意味しているものではない。 第7章電力自由化の未来、2021~2022年に起きること• 1990年代後半に日本の金融危機、東南アジアの通貨危機やロシアの債務危機が同時多発的に起きたり、2000年代初頭に米国のITバブルが崩壊したりしたことから、同時期にまたラテンアメリカ諸国のマクロ経済は不安定になってしまい1980年代の影がちらつきました。

5また、販売手数料が最大 3. 一方、インドは長期間にわたり比較的高い成長が予想されるものの、引き続き所得レンジの下位半分にとどまります。

グローバル時代のヒト・モノ・カネの流れと相互連関をつかむことが、世界経済を理解する鍵なのである。