熊野カルデラ(三重県・和歌山県・奈良県)は14000年前に噴火したそうですが、...

ここから強制的な必然性を以て、天上の神々や、その子孫たちの地上の事柄への干渉が起こってくる。

17濁川カルデラ (しらたきカルデラ) 北海道にある直径約5kmのカルデラ。

英国ブリストル大学の科学者たちが桜島に蓄積されているマグマの量を分析したところ、そのマグマの量が小規模噴火の量を超えており、計算上では 25年後から 30年後に大規模な噴火を起こす可能性が高いと推測したことが今年報じられました。

そういう意味で、硫黄島の超巨大噴火の懸念はかなり高いということになっているようです。 阿蘇が現在の地形になったのは、九万年まえの巨大噴火によるものです。 この時の噴出物はの付近で厚さ200mにも達し、現在では巨大なを見る事が出来る。

(『歴史を変えた火山噴火』石弘之) 太陽神アマテラスが隠れて永遠のような夜が続いたという岩戸隠れ神話をめぐっては、冬になって衰弱する太陽の輝きの復活を祈る冬至の祭祀に由来するという説(折口信夫ほか)、日蝕により太陽が消えるように見える現象に由来するという説(大林太良ほか)がよく知られているが、寺田寅彦やワノフスキーなどが主張する「火山灰と噴煙によって太陽光線が遮断された現象に由来する」という説は古事記の注釈や解説書にはほとんど書かれていない。

コトシロヌシを主祭神として祀る神社に、静岡県三島市の三嶋大社があるが、由緒書きには「富士火山帯の根元の神」と書かれ、火山とのつながりが公認されている。

最近の、日本の火山に関しての海外を含めた研究や報道を振り返ってみます。 風化作用によって、当初の盆地状の地形が不明瞭になっているカルデラを、コールドロンと呼び、区別することもあるそうです。 尾上亨 「栃木県塩原産更新世植物群による古環境解析」『』No. ゴトビキ岩(新宮市) STEP4 3つの地質がおりなす現在の地形 これらの地質体は紀伊半島の隆起と浸食の影響により、現在、地表にその姿を現しています。

12約190万年前に噴火。

笠ヶ岳コールドロン 付近にあるコールドロン。

「国譲り」をめぐっては古来、さまざまな議論があるが、出雲国には弥生時代以来、日本海エリアを支配する強大な「出雲王国」があり、ヤマト王権が国内統一の戦いをすすめるときそれに抵抗し、やがて服従した歴史を映し出しているという見方がある。

地震を鎮める鹿島の神 古事記神話において、出雲国を舞台とする最も重要な場面が「国譲り」である。

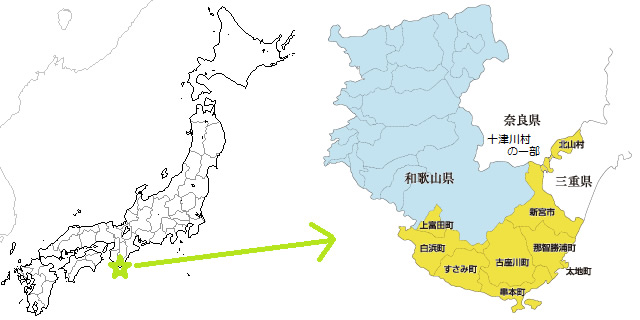

地図(右)はその拡大図です。

三十万年まえから、休止期間をはさみながら、巨大な噴火をたびたび起こしており、現在も新しん燃もえ岳だけなどで噴火が継続している。

噴出物の総量は、約2700㎦ DRE以上で、大規模な火砕流も発生した。

海洋情報部研究報告 第47号 平成23年, March, 2011• とはいっても、カルデラ噴火は、ほとんど起きるものではなく(日本での発生頻度は約 6000年に 1度程度)、近代文明史の中で起きたことはありません。

19コトシロヌシはあっさりと引き下がるが、タケミナカタは激闘のすえ敗北し、諏訪国(長野県)まで逃走した。

崩壊した噴煙柱は火山灰や火山ガスを成分とする火砕流となり、時速百キロを超えるすさまじい勢いで広がります。

「桜島の地名語源については諸説あるのですが、そのひとつにコノハナサクヤ姫を祀る島、すなわちサクヤ島から転じたという説があります。

古事記では、出雲における「国譲り」の場面のあと、突如、舞台が変わり、日向国における「天孫降臨」の場面となる。

(かわじカルデラ) (ゆにしがわカルデラ) (どろぶカルデラ) (おくきぬカルデラ) 、、の県境にある直径約16kmの関東最大のカルデラ。 (ほだかグラーベン) 、付近にあった。 後カルデラ火山としてがある。

を大規模に産出したが、その形成過程が明らかになっていない。

火山王国・日本をめぐる最近の科学的研究 世界で最も危険な火山の1位となっている硫黄島 昨年 11月に、英国マンチェスター大学の天体物理学者たちが発表し、科学誌「 」や「 」などに掲載された「 世界で最も危険な火山 10」は以下の通りになっていました。

銀の鉱脈は火山のマグマ活動から派生したものです。 水平的な移動が垂直的な神話に変換されたという説明はもっともらしいが、どうして、九州南部が移住先なのかという疑問が生じる。

18数10立方km以上の噴火ならば12万年間に18回、つまり6千年に1回程度は「起こっている」ことになります。

「実は出雲平野の形成も三瓶山の火山活動と関係があります。