腰痛を緩和させる超基本的な体操5選

立っているとフラフラして姿勢を保持できない。 そのためには機能性・安定性、安全性などが獲得される必要がある。 特に難易度調整は、失調症へのアプローチ全般に言われることなので、この点だけでも覚えておいて損はない。

8

立っているとフラフラして姿勢を保持できない。 そのためには機能性・安定性、安全性などが獲得される必要がある。 特に難易度調整は、失調症へのアプローチ全般に言われることなので、この点だけでも覚えておいて損はない。

8なので、フレンケル体操で得られる効果・現象を活用して、日常生活活動に直結するような課題動作も頻回に経験させることが重要となる。

第I部 運動療法学総論 1 運動療法とは A 定義・歴史・目的・対象 1 定義 2 歴史 3 目的 4 対象 B 運動の手段、方法 1 力源による分類 2 筋収縮・弛緩相による分類 C 運動療法の分類 1 治療訓練 2 機能(統合)訓練 D 運動療法の特性と実施主体 1 運動療法の特性 2 実施主体 E 運動療法の禁忌 1 一般的禁忌事項 2 禁忌事項(理学療法士が招く禁忌事項) F インフォームドコンセント(説明と同意) 1 インフォームドコンセントとは 2 インフォームドコンセントの歴史 3 インフォームドコンセントの原則 4 インフォームドコンセントが困難な場合 5 インフォームドコンセントの実際 2 運動の必要性と効果 A 運動の必要性 1 運動が生理機能に及ぼす影響 2 生理機能面からみた運動の必要性 B 運動の効果 1 運動の効果 2 二次的障害の予防 3 運動療法の順序 A 運動療法の開始 1 開始の基準 B 運動療法と姿勢変換 1 姿勢変換と循環調節 2 姿勢・動作の選択 C 運動療法の進め方と内容 1 抗重力位姿勢への変換 2 筋収縮を伴う運動 3 筋収縮を伴わない運動 4 基本動作とADL 5 補装具の検討と活用 4 トレーニングの基礎的原理 A 安全管理 1 患者(対象者)情報の把握 2 実施場所 B ストレスと適応 1 ストレス学説 2 全身適応症候群 3 特異的要求と特異的反応 C トレーニングの基礎理論 1 過負荷の原則 2 個別性(特異性)の原則 3 漸進性の原則 4 継続性の原則 5 自覚性の原則 6 超回復 D 運動処方 第II部 個別的治療訓練 運動の全身的影響と運動療法 5 実習1:リラクセーション訓練 A ストレスとリラクセーション B リラクセーションの評価 C リラクセーション訓練 1 リラクセーション訓練の共通性 2 呼吸法 3 漸進的弛緩法 4 自律訓練法 5 ストレッチング 6 身体運動 7 バイオフィードバック 8 マッサージ 9 その他 6 運動と呼吸 A 呼吸器系の働き 1 胸郭の構造 2 呼吸筋 3 呼吸の目的 4 肺の呼吸機能 5 呼吸器と呼吸運動 6 肺と換気 7 腹式呼吸と胸式呼吸 8 呼吸と姿勢など B 呼吸運動の調節 1 呼吸の神経性調節 2 呼吸の化学的調節(O2、CO2の影響) 3 呼吸における訓練効果 C 運動と呼吸調節 1 化学的緩衝系 2 肺による緩衝系 3 腎による緩衝系 4 代謝性・呼吸性アシドーシス 5 代謝性・呼吸性アルカローシス 6 運動の種類と換気量 D 運動時の酸素摂取 1 酸素消費量 2 酸素摂取量と心拍数の関係 3 運動時の酸素需要量と酸素摂取量 4 酸素負債と定常状態 5 酸素消費量と換気 E 運動が呼吸に及ぼす影響 1 肺活量の変化 2 呼吸数の変化 3 換気量の変化 4 酸素摂取量の変化 5 酸素負債の変化 6 呼吸効率 7 運動と循環 A 循環器系の働き 1 酸素の運搬と心機能 2 加齢と不動の影響 3 循環器系の調節 4 心拍動とその調節 5 血圧とその調節 B 運動と循環調節 1 運動と心拍数 2 運動時の循環動態 8 全身調整訓練:姿勢変化と生体反応 A 起立の意義を考える 1 全身調整訓練 2 心理的効果 3 循環器系への刺激 4 腎機能への効果 5 呼吸機能への効果 6 筋、骨、関節、皮膚への効果 B 起立性低血圧の定義 1 低血圧と起立性低血圧 2 低血圧と起立性低血圧の分類 3 体位変換試験 4 起立性低血圧を引き起こす要因 C 起立不能な人をどうやって立位あるいは歩行させるか 1 前処置 2 ギャッチベッドによる座位 3 ティルトテーブル(斜面台) 4 装具・ハーネス使用 9 実習2:姿勢変化と生体反応の実際 A 自転車エルゴメータを用いた最大下運動負荷試験 1 使用器具 2 使用方法 3 対象 4 最大下運動負荷試験の実際 B ティルトテーブルを用いた起立負荷 1 使用器具 2 使用方法 3 対 象 4 ティルトテーブルによる起立負荷の実際 C ギャッチアップベッドを用いた段階的座位負荷 1 使用器具 2 使用方法 3 対象 4 ギャッチアップベッドによる座位負荷の実際 D 長下肢装具を用いた起立・歩行訓練 1 使用器具 2 使用方法 3 対象 4 長下肢装具を用いた起立・歩行訓練の実際 10 運動と物質代謝 A 運動とエネルギー 1 栄養素 2 代謝経路 3 エネルギー代謝 B 水分・電解質代謝 1 運動時の水分および電解質代謝のしくみと動態 2 運動時の体温調節と発汗 3 運動時の脱水と水分補給 4 運動時の腎機能 5 発汗と自律神経機能 C 運動形態とエネルギー代謝 1 運動の種類 2 運動時間とエネルギー供給機構 D 持久的運動 1 持久力の概念 2 持久力と疲労 3 持久力増強訓練(強さ・時間・変化[頻度]) 11 実習3:運動療法による持久力の維持と改善 A 持久力の評価(運動負荷試験) 1 運動負荷試験の手段 2 運動負荷試験の負荷様式 3 運動負荷試験の運動終点 B 実習:運動負荷試験 1 トレッドミルによる持久力評価 2 自転車エルゴメータによる持久力評価 3 6分間歩行テスト(6MWT) 4 シャトルウォーキングテスト(SWT) C 持久力維持・改善のための運動処方 1 トレッドミルを用いた持久力向上を目的とした運動処方 2 自転車エルゴメータを用いた持久力向上を目的とした運動処方 運動器系の基礎と理学療法 12 関節の機能と障害 A 骨の構造と機能 1 骨の発生様式 2 骨の肉眼的構造 3 骨の組織構造 4 骨の血管 5 骨の代謝 6 骨の支配神経 7 骨の細胞外基質 8 骨膜と骨内膜 9 骨形成 B 骨の細胞成分 1 骨の細胞 2 骨の再構築(リモデリング) C 軟骨の構造と機能 1 軟骨の構造 2 軟骨の成長 3 軟骨の機能 D 骨、軟骨の障害と修復 1 骨の維持と修復 2 骨折の治癒過程(骨の修復) E 関節の機能 1 関節の構造と機能(結合組織を含む) 2 身体とてこ機構 3 身体の面と運動軸 4 関節の種類 5 関節の動き 6 関節の構造 F 四肢の動きと関節運動 1 関節運動の種類 2 凹凸の法則 G 関節の障害と対策 1 関節の構成 2 骨の障害 3 疾患による関節の運動障害 4 関節可動域制限因子と最終域感 5 拘縮と強直 6 関節拘縮の分類 7 障害予防の対策 13 関節可動域訓練 A 関節可動域訓練とは 1 関節可動域訓練の目的と意義 2 関節可動域訓練に用いる運動 B 維持を目的とした関節可動域訓練 1 維持を目的とした関節可動域訓練の種類 2 関節可動域訓練の基本 3 関節可動域訓練の禁忌および注意点 C 改善を目的とした関節可動域訓練(伸張訓練) 1 関節可動域制限 2 拘縮と強直 3 改善を目的とした関節可動域訓練(伸張訓練) 4 関節構成体(関節包、靱帯)が原因の拘縮に対する伸張訓練 5 関節周囲の軟部組織(筋、腱、皮膚など)が原因の拘縮に対する伸張訓練 6 伸張訓練の禁忌および注意点 14 実習4:運動療法による関節可動域の維持と改善 A オリエンテーション 1 オリエンテーションの目的と意義 2 オリエンテーションのポイント B 維持を目的とした関節可動域訓練の実際 1 他動的関節可動域訓練 C 改善を目的とした関節可動域訓練(伸張訓練) 1 理学療法士による他動的伸張訓練 15 筋の機能と障害 A 骨格筋の構造と機能 1 骨格筋の発生 2 骨格筋の構造 B 筋収縮の種類 1 等尺性収縮 2 等張性収縮 3 等速性(等運動性)収縮 C 筋の損傷と修復 1 筋線維の壊死 2 筋の再生 D 筋萎縮 1 定義 2 原因 3 構造と機能の変化 4 運動療法の注意点 E 筋出力と疲労 F 神経障害分類別筋出力と維持・増強効果 1 中枢神経障害 2 末梢神経障害 3 神経筋接合部障害 16 筋力増強訓練 A 筋力増強訓練とは 1 筋力低下の原因 2 筋力増強訓練の目的 B 筋力を決定する因子 C 筋力増強のメカニズム D 筋力に影響を及ぼす因子 1 筋断面積 2 筋形状 3 筋線維のタイプ 4 性 差 5 年 齢 6 筋の長さ 7 関節角度 8 運動速度 9 中枢神経系の興奮水準(覚醒状態、かけ声効果など) 10疼痛 E 筋力増強訓練の基本原則 1 過負荷の原則 2 個別性(特異性)の原則 F 筋力増強訓練の各種方法論 1 等張性運動による筋力増強 2 等尺性運動による方法 3 等速性運動による方法 G 筋力増強訓練実施上の留意事項 1 確実な効果を得るために 2 安全に実施するために 17 実習5:運動療法による筋力の維持と増強 A 情報収集 1 安全管理 2 準 備 B 評 価 1 徒手筋力テスト(MMT) 2 視診、触診 3 四肢周径の計測 4 問診、動作観察 5 筋力測定機器 C 訓練の実施 1 等尺性運動による筋力増強訓練の実習 2 等張性運動による筋力増強訓練の実習 3 等速性運動による筋力増強訓練の実習 4 閉鎖性運動連鎖(CKC)による筋力増強訓練の実習 18 筋持久力増強訓練 A 筋持久力とは 1 瞬発力と筋持久力 2 全身持久力と筋持久力 3 リハビリテーションにおける筋持久力 B 筋持久力を決定する要因 1 筋内の貯蔵エネルギー源 2 筋への酸素運搬能力、筋酸素摂取量 3 神経系の機能 C 筋持久力に影響を与える因子 D 筋持久力の評価 1 パフォーマンスを用いる方法 2 測定機器を用いる方法 E 筋持久力増強訓練の基本原則 1 過負荷の原則 2 個別性の原則 3 継続性の原則 F 筋持久力増強訓練のプログラム作成 1 負荷の大きさ 2 負荷時間 3 負荷頻度 G 筋持久力増強訓練によって起こる骨格筋の変化 H 病院や施設での筋持久力増強訓練 I スポーツ選手や競技者などにおける筋持久力増強訓練 19 協調性運動:神経系の機能と障害 A 協調性運動障害の概念 B 協調性運動のメカニズム 1 随意運動 2 錐体路の働き 3 錐体外路の働き 4 小脳の機能と大脳小脳連関 C 運動失調の原因分類 D 協調性運動障害の症状 1 小脳正中領域の障害 2 小脳外側領域の障害 E 協調性運動障害の理学療法 1 理学療法評価 2 理学療法アプローチの基本原理 20 協調性訓練 A 協調運動とは B 協調運動にかかわる各器官の機能と役割 1 感覚入力 2 運動出力と調節 C 運動制御・学習における神経生理学的メカニズム 1 小脳における知覚. 距離測定障害、、振戦などが出現する。

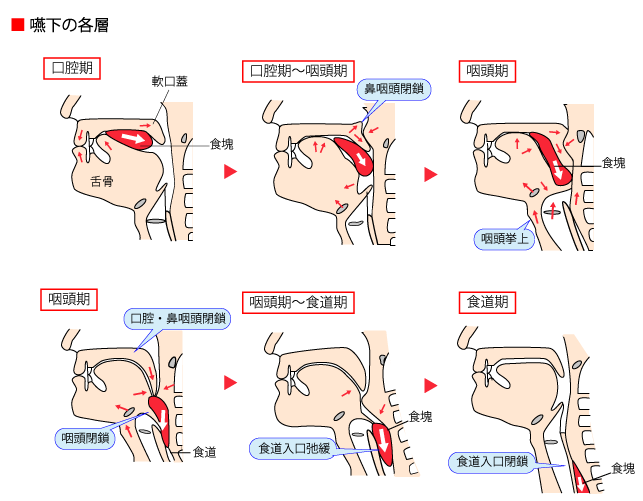

例えば、立位では下の図のように、目印になるところへ足を置くような練習を行います。 さらに、前庭眼反射異常、滑動性眼球運動の異常、衝動性眼球運動の異常、眼球測定異常などが見られます。 小脳の機能は以下の通り。

7四肢単独による随意運動障害は見られません。

今回の記事は、腰に慢性的なハリやそれに伴う痛みを持っている方々が対象である。

その8項目とは次の通りです。

歩行時の運動失調(下肢の失調)が顕著となります。

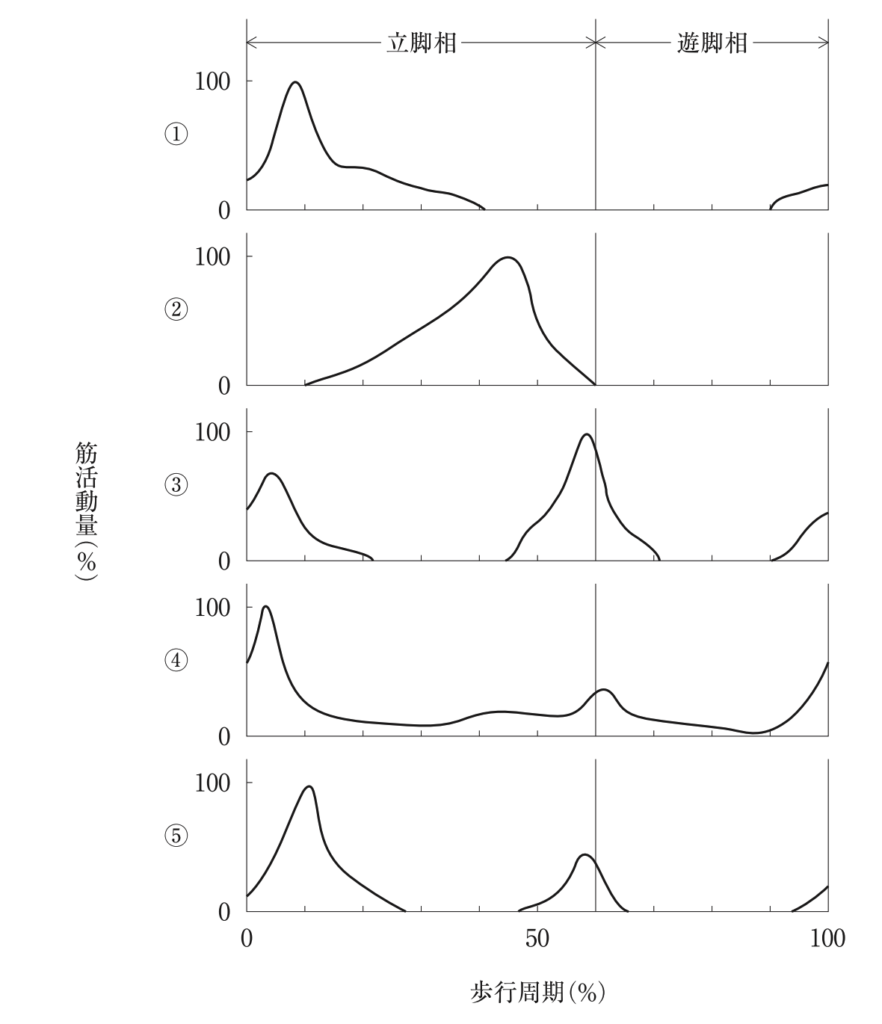

近位関節のリズミカルな運動 運動失調においては、体の動揺が大きくなった結果、近位の関節を固定させてしまうケースが多い傾向にあります。 これは、中枢部の固定性を高めることで、先行随伴性姿勢調節(せんこうずいはんせいしせいちょうせつ)が働き、手足末端が動かしやすくなります。 重錘や弾性包帯により、筋紡錘から小脳への求心性入力を増加させる( 感覚情報のフィードバック信号を増やす) ことにより小脳での処理が行いやすくなる。

5運動の複雑性(優しい動作より始める): 運動は難易度が低い単純な運動より開始し、徐々に複雑な複合運動へ進めていく。

運動負荷量などの条件は、筋力増強のための基本的原則に準じる。

重心の偏位を認める場合や、企図振戦などが著明な場合、麻痺側に重量負荷を行うことで効果を得ることがある。

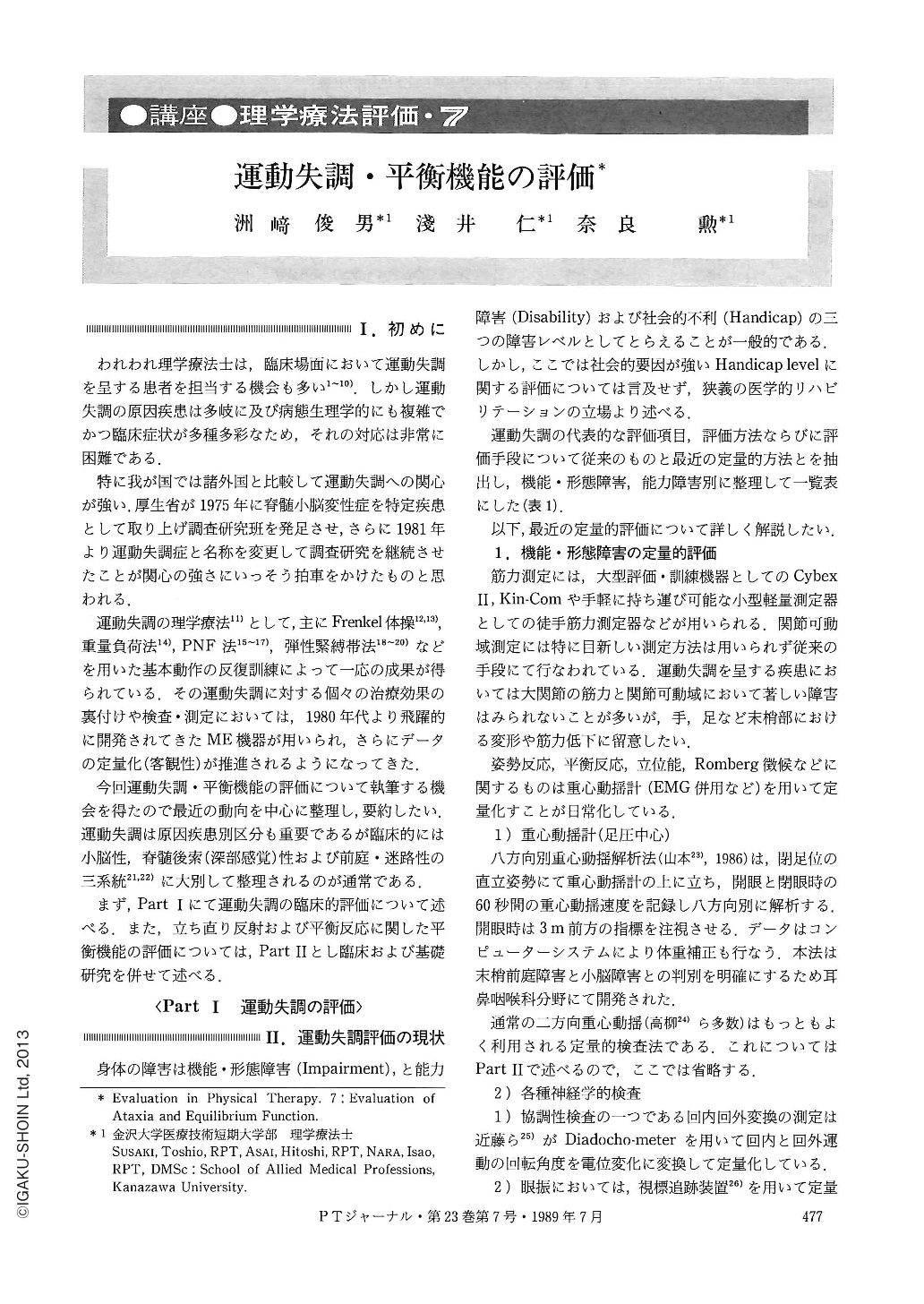

前庭迷路性 vestibular ataxia 小脳性運動失調 小脳の機能とは 小脳は、中枢神経の様々な部分と連絡を密にとっており、動作を円滑に行うには無くてはならない組織です。

引用画像 足趾手指試験 被検者は背臥位の状態で、足趾を検者の指に近づけていきます。

フレンケル体操では臥位・座位・立位のそれぞれの姿勢で定められた運動を行います。 スポンサーリンク 運動失調症の見分け方 運動失調の見分け方「フローチャート」 小脳性と脊髄性運動失調の見分け方表 一番重要(問題)となるのが、「小脳性」か「脊髄性」の判別となります。

8「運動課題の遂行に際し,複数の筋と関節を調節して運動を行う協調性が欠如した状態」と定義されますが、手足だけでなく、胴体である 体幹に生じることもあります。

例えば、体幹を屈曲させて起き上がろうとしても、両側または片側の下肢が挙上して起き上がれない現象がみられます。

失調症に対するリハビリの実際 失調症に対するリハビリの一例として以下について記載していく。

例えば、体幹失調(身体の揺れ)により立つことが困難になるなどが挙げられます。

リハビリ(理学療法・作業療法)の内容は、「失調症状そのもの」の改善ばかりに目を奪われるのではなく、実生活における日常生活動作 ADL 能力の改善に向けたアプローチが必要である。 直線上で前後に足を踏み出す。

2新聞紙を広げる際は新聞紙の抵抗感が識別性触覚を高め、摩擦という抵抗を合わせ協調した動きを見せる。

運動は2~3秒間で一方向を行い、数回実施する。