地域 開発 研究 所。 JA長野開発機構

NTTデータ経営研究所・ドコモ・理研など、過疎地域における5Gを活用した遠隔診療・リハビリ指導の実証実験を実施

また、その他の治療薬としても、既存の治療薬からいくつかの候補薬が出てきており、観察研究や臨床研究、治験が進められています 厚生労働省では、新型コロナウイルス関連の医薬品、医療機器(人工呼吸器等)及び検査キットについて、優先かつ迅速に審査を行っています。 これらの接続の問題も含めて、慎重な制度設計がなければ、学校現場や行政等は多大なコストと不具合を内包した社会システムを取り入れなければならなくなる。 これまでの我が国の社会慣習を考えてみるとよくわかる。

8

NTTデータ経営研究所・ドコモ・理研など、過疎地域における5Gを活用した遠隔診療・リハビリ指導の実証実験を実施

現在、総理からの要請により、多くの教育委員会は小学校から高等学校までを休校措置としている。 我が国は、経済(企業活動等)を重視する体制になっていて、コロナウィルス対策も経済至上主義からスタートしているとみることができる。

15

志摩地域力開発研究所

まるでウィルスの感染が広がるように。 周囲の方への感染拡大防止のため、事前に電話でご連絡の上、受診方法の指示をうけてマスクを着用して受診してください。

16

NEWS LETTER

ソシオネクスト:モバイル超音波画像診断装置の技術実証。 その一つは、スマート農業の実証です。 では、日本でも9月に入学式を移行しても問題がないか。

4

NEWS LETTER

ホテルが建った場所は、バックカントリースキーでぐるっと裏山を滑り帰ってくる場所だった。 キャベツの収穫機がすでに開発されていますが、本県のような中山間地域のキャベツ畑で、収穫機を使った作業で労働生産性を向上することができるかを、全農長野や県農政部と連携し実証を行いました。

12

H28 H29 H30 3箇年合計 回答数 合格者数 合格率 (一般合格率) 回答数 合格者数 合格率 (一般合格率) 回答数 合格者数 合格率 (一般合格率) 回答数 合格者数 合格率 (一般合格率) 土木 76 60 78. しかし、先ほどの表のとおり会計年度と入学の時期があっているのは、日本とインドだけである。

4月28日全国知事会は、欧米諸外国などと合わせる「9月入学制度」の導入検討を要請した。

NEWS LETTER

個人の自由を尊重しながら、どのように全体を考えるかは常に多くの人の議論が必要であり、そのような言論空間の保証が今の日本には必要ではないだろうか。 (、添付文書) このため、厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症に対する治療薬等について、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)の研究費や厚生労働科学研究費等の各種研究費制度を活用し、治療薬等の研究を順次拡大しています。

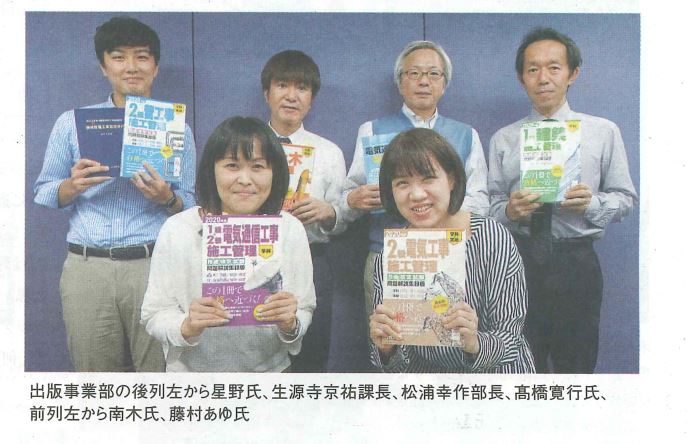

地域開発研究所の強み

また、地域交通インフラの不足により、診療・リハビリ指導を必要とする住民の通院が困難となっている。 我が国の水力発電は100年以上の歴史がありますが、今、再生可能エネルギーとしての新たな役割が求められています。 経済システム、教育システム、家族システム、法システム、医療システム…さらにそれぞれのシステムは、その他のシステムと影響し合うため、不具合の連鎖が拡大していく。

14

腹部エコー なお、同実証実験における各者の役割は以下の通り。

活動分野 保健・医療・福祉/社会教育/まちづくり/観光/農山漁村・中山間地域/学術・文化・芸術・スポーツ/環境の保全/災害救援/地域安全/人権・平和/国際協力/男女共同参画社会/子どもの健全育成/情報化社会/科学技術の振興/条例指定 法人番号 5190005010905 監督情報 - 行政入力情報ダウンロード 閲覧書類等 更新年月日:2021年01月25日 2019年度• 2 受診できる医療機関 都道府県ごとに、発熱等の症状が生じた方が受診できる医療機関を指定しています。

地域開発研究所の強み

治療薬、ワクチン、医療機器、検査キットの開発 新型コロナウイルス感染症については、現時点では、有効性が確認された特異的なワクチンは存在せず、治療方法としては対症療法が中心となっています。 当研究所はこうした背景の中で、学術的なバックボーンを持ちながら、産官学の自由な連携を目指すシンクタンクとして昭和39年に発足しました。 入学の時期は、各国の歴史や文化をもとに現在のようになっているといわれているが、9月入学というのが世界標準なのか気になったので調べてみた。

18

事業案内

御了承ください。