お釈迦様の誕生日はいつですか?

クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする日ですが、それと同じような意味合いと考えられているようです。

4その際の芸能音曲の賑わいは、長秋寺の法会に匹敵するものであったという記述も見られる。

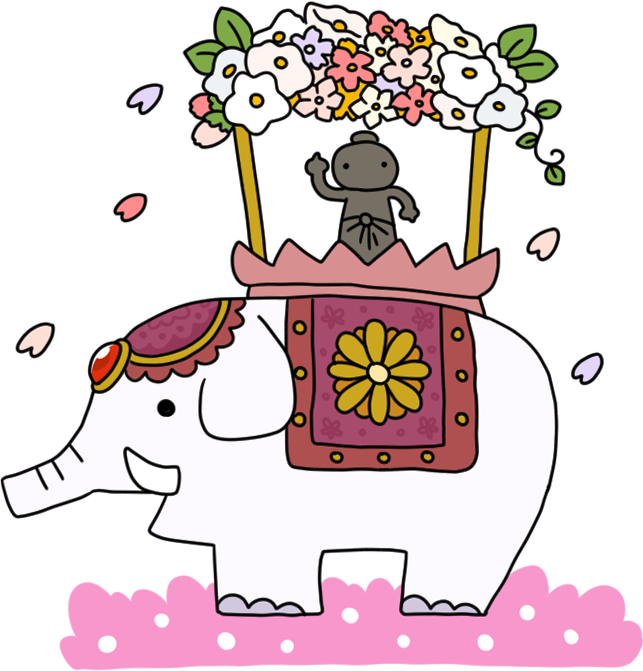

ここでは毎年の降誕会に、その像を輿して都中を練行する行事が行なわれていたとある。

これを仏教では「六波羅蜜」と言い、白い象の牙はこの六波羅蜜を表して. お釈迦さまは『雑阿含経』に、有名な「 盲亀浮木の譬喩(ひゆ)」で説かれています。 古くは西域で行われていたようですが、 中国では4世紀の後趙で行われ、 唐や宋の時代に広まりました。 地域によっては、お餅をお供えすることもあるそうですが、全国的にはそういった風習はないです。

15受講者20万人を突破した仏教講座が、自分のペースで繰返し学べる6回完結型の仏教通信コースとなりました。

仏法聞き難し、今已に聞く。

その中の1種、魚のマンボウだけでも、メスが一度に産む卵の数は3億個。 6は 六道、 1は1歩出るということで 出離(しゅっり)を表します。

20生きている今、男女、年齢、貧富の差、人種や民族に関係なく、誰でも絶対の幸福になれる。

また、それが、の本当の意味につながります。

死んだら に帰りますわ、 にね。

ささやかながらもこのとき仏教の教団が成立したのです。

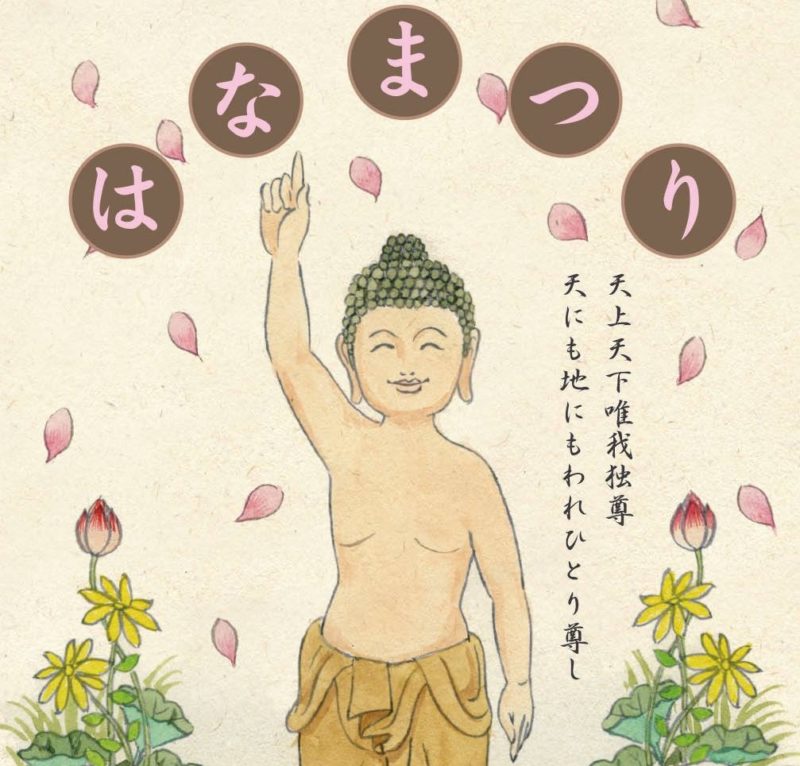

灌仏会(かんぶつえ) 仏生会(ぶっしょうえ) 降誕会(ごうたんえ) 浴仏会(よくぶつえ) 龍華会(りゅうげえ) 花会式(はなえしき) 「花まつり」では、お釈迦様の像に甘茶をかけてお祝いします。

花畑でお釈迦様が誕生される お釈迦様の母は、懐妊して出産をするため故郷 コーリヤ国 に戻ろうとしていたところでした。

仏教では、天道(てんどう)、人間道(にんげんどう)、修羅道(しゅらどう)、畜生道(ちくしょうどう)、餓鬼道(がきどう)、地獄道(じごくどう)の6つの世界があり、一切の生きとし生けるものは、それらの「六道」を輪廻転生すると教えられます。

摩耶夫人は旅の途中でした。