5音覚えるだけ! ヘ音記号の楽譜の読み方のコツ

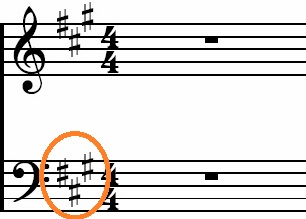

ピアノの楽譜の読み方 ピアノの楽譜は2段になっています。 そのためト音記号と呼ばれています。 ヘ音記号は、低域の音を楽譜で表現する時に使用します。

19

ピアノの楽譜の読み方 ピアノの楽譜は2段になっています。 そのためト音記号と呼ばれています。 ヘ音記号は、低域の音を楽譜で表現する時に使用します。

19これらのうち現在最も一般的に使用されているのは、ヴァイオリン記号、バス記号の2種類であり、それぞれ記号自体の名称でト音記号、ヘ音記号と呼ばれている。

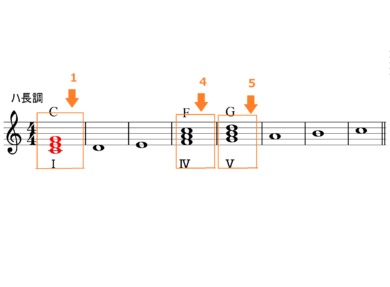

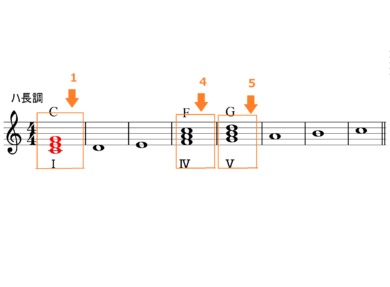

赤い音符が同じ高さの「ド」です。

ピアニストの三浦コウです! 文京区を中心にピアノのレッスンをしております。 また、 ト音記号との使い分けをイメージするために ト音記号、ヘ音記号 それぞれでカバーする領域を 1枚の図にしてみました。 こちらも例を挙げ出せばキリがありません。

1「ト音記号」の位置が線一つ分下に下がっています。

ト音記号とヘ音記号の読み方!楽譜が読めるようになる方法! 〜実際に練習しよう〜 ここからは実際に読んで練習しましょう。

言葉で説明するのはとても難しいですが、ピアノとト音記号とヘ音記号のそれぞれの音階の楽譜を持って確認すれば、より分かりやすく理解できるはずです。 大譜表 大譜表はピアノ、キーボード、ハープなど音域の広い楽器に用いられます。 音楽のシンボル。

3そのまた上に音符を書き横線を 二本入れ「E/ミ」で完成となります。

ト音記号は「ソ」の音をクルクルと囲んでいます。

メロディ音楽ビジネス スプラッシュ効果概念。

注音記号図ピクトグラム。

正解は、1〜5の全部「ド」の音です。 こうやって、まず ドの位置を目安にしてみて下さい。

16もし使用する楽器が、「真ん中のド〜ド」の2オクターブだったら、左の「ト音記号」で書いた方が、「加線」が少なくなります。

メロディ音楽ビジネス スプラッシュ効果概念。

ト音記号とヘ音記号の「ド」の場所 ト音記号やヘ音記号みたいな記号のことを、 音部 おんぶ記号といいます。

12ト音記号と比較してみると ヘ音記号は 低い音を表すのに適しているということを 理解できたかと思います。

それさえ知っていれば 書かれた音符が何の音か探すことができます。

そもそもは、「ファ」の英語読み「F」が記号化されてこのような形になりました。 同じ「ド」でも、ヘ音記号の方が 音が低いです。 下から順に レファラドミソシレ となります。

そこで、今回は、なぜヘ音記号も覚える必要があるのか? Finaleは、このダイアログボックスを表示する時に画面上で選択されていた小節の番号を、テキストボックスに自動的に表示します。

88鍵盤のピアノで、鍵盤上の基準のドと書いた位置の音符は、 楽譜上では上図にあるドの位置となります。

実際、レッスンでも音符を覚えきれていない生徒さんに使っています。 これでドとソを覚えました。 「ド」の位置を基準にお話します。

13ちなみに、「ドレミファソラシ」という言い方はイタリア語で、日本語では「ハニホヘトイロ」と言います。

その下に更に線があってそこに音符が書かれていたらラ、その更に下に線があって音符が書かれていたらファ…と 線が1つ増えるごとに2つ下の音となります。