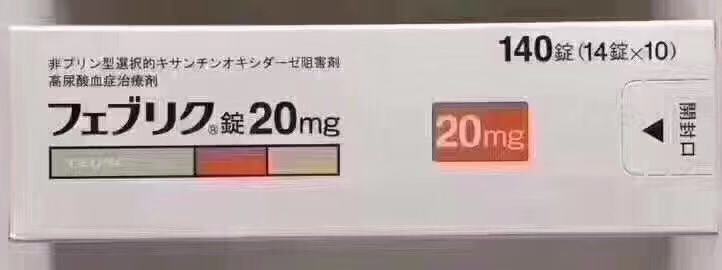

100人に1人が死亡!痛風薬「フェブリク」の恐ろしすぎる副作用

投与開始後16週時(各群の維持用量まで用量を段階的に増量した期間を含む)に、血清尿酸値が6. 太田川達也さん(仮名、56歳)は高尿酸血症の治療のため、当院に10年前から通っている患者である。 服薬は当面継続する 再検討していただいた結果「やっぱり飲んだ方が良いよ」となったら、くすりは飲み続けます。

18

投与開始後16週時(各群の維持用量まで用量を段階的に増量した期間を含む)に、血清尿酸値が6. 太田川達也さん(仮名、56歳)は高尿酸血症の治療のため、当院に10年前から通っている患者である。 服薬は当面継続する 再検討していただいた結果「やっぱり飲んだ方が良いよ」となったら、くすりは飲み続けます。

182参照〕。

Khosravan R,et al. 少しずつ段階的に減らしていくしかない。

3 肝機能障害患者 肝機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない。 痛風発作を頻発していた何人もの患者さんで、効果が見られている。 「ご存じかも知れませんが、先日こういう文書を見まして~。

12・尿酸生成抑制薬の中で、最も効果があると感じる。

尿酸生成抑制薬:フェブリクの作用機序 フェブリクに代表される尿酸生成抑制薬は尿酸生合成の最終段階に関与する キサンチンオキシダーゼを選択的に阻害します。

四肢に現れる症状 手足の痛みや四肢の不快感・関節痛・しびれ感が現れることがあります。 2009年に米国で承認されたUloricの去年2018年12月末までの9か月間の売り上げは405億円であり、前年同期の売り上げ350億円を15. 1 健康成人男性24例にフェブキソスタットとして10、20、40mgを絶食下単回経口投与したとき、投与後24及び96時間までの投与量に対するフェブキソスタットの尿中排泄率はそれぞれ2. 患者はロキソニン等の鎮痛剤が手放せなくなる 『FRIDAY』2019年12月27日号より• 社内報告:プラセボ対照無作為化二重盲検用量反応比較試験(痛風を含む高尿酸血症患者).2010.(2011年1月21日承認、CTD2. 【関連記事】 飲み合わせに注意が必要な薬 飲み合わせに注意が必要なのは ビダラビンと ジダノシンという薬です。 アルコールの過剰摂取(1日日本酒1合まで(ビールなら500mL))• , 46 1 , 88-102, 2006• 検討の結果、今後の対応については、添付文書の重要な基本的注意で、心血管疾患の発現を注意喚起する方針を了承した。

7約40年ぶりの高尿酸血症・痛風治療薬、しかも副作用が少ないとあって、『フェブリク』は国内外から注目を集めたのだが…… 一度、発症すると常に発作のリスクがつきまとう。

「キサンチン」、「アロプリノール」、「フェブキソスタット」の3つの構造式を下に載せています。

(用法及び用量に関連する注意)7. 2%に何らかの副作用(臨床検査値異常を含む)が認められていることに十分な注意が必要である。 重大な副作用• ジダノシン(ヴァイデックス)はエイズウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬です。

心血管死の中では両群ともに心突然死が最も多かった(フェブキソスタット群:2. 〈効能共通〉心血管疾患を有する痛風患者を対象とした海外臨床試験において、アロプリノール群に比較してフェブキソスタット群で心血管死の発現割合が高かったとの報告があるので、本剤を投与する場合には心血管疾患増悪や心血管疾患の新たな発現に注意すること〔15. なお、女性患者は本剤群3/122例、アロプリノール群3/121例であった。

フェブリクの開発に携わった公益財団法人『痛風・尿酸財団』理事長で医師の鎌谷直之氏はさらなるリスクを発見した。

プリン体から尿酸が作られるとき、酵素が働きます。 新生児 低出生体重児を含む• 核酸は分解されると尿酸を生成するため 高尿酸血症を起こしてしまいます。

9, 48 9 , 1014-24, 2008• <がん化学療法に伴う高尿酸血症>• 今回ご紹介するフェブリクは「 尿酸生成抑制薬」に分類されていますね。

3 本剤は既に生成された尿酸を分解する作用はないため、血中尿酸値を急速に低下させる効果は期待できない。

化学療法による高尿酸血症は腎障害を引き起こし多臓器不全を伴う 腫瘍崩壊症候群という重篤な事態を招くのです。 社内報告:がん原性(マウス、ラット).2010.(2011年1月21日承認、CTD2. 〈がん化学療法に伴う高尿酸血症〉通常、成人にはフェブキソスタットとして60mgを1日1回経口投与する• 厚労省は製薬メーカーに対し、できるだけ早期に「使用上の注意」を改訂するよう指示しています。 1参照〕。

9キサンチンオキシダーゼはその名前の通り、キサンチンという物質を代謝する作用があります。

, 12 1 , 22-34, 2005• 過敏症 添付文書(重大な副作用)に記載。

ビダラビン 幻覚、振戦、神経障害等のビダラビンの副作用を増強する可能性がある。

げっ歯類では、結晶・結石などによる機械的刺激が長時間持続することにより、膀胱粘膜腫瘍性変化が誘発されるとの報告がある。

高尿酸血症による症状を繰り返す場合や、無症状でも尿酸値が8. その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。 ・使い慣れている。 1. 〈痛風、高尿酸血症〉尿酸降下薬による治療初期には、血中尿酸値の急激な低下により痛風関節炎(痛風発作)が誘発されることがあるので、本剤の投与は10mg1日1回から開始し、投与開始から2週間以降に20mg1日1回、投与開始から6週間以降に40mg1日1回投与とするなど、徐々に増量すること。

1 肝機能障害(頻度不明) AST、ALT等の上昇を伴う肝機能障害があらわれることがある。

・尿酸生成抑制効果のみではなく、排泄促進効果もあるので重宝しています。