牡蠣の食中毒症状は発熱・頭痛・下痢・嘔吐!潜伏期間や治療・回復時間は?

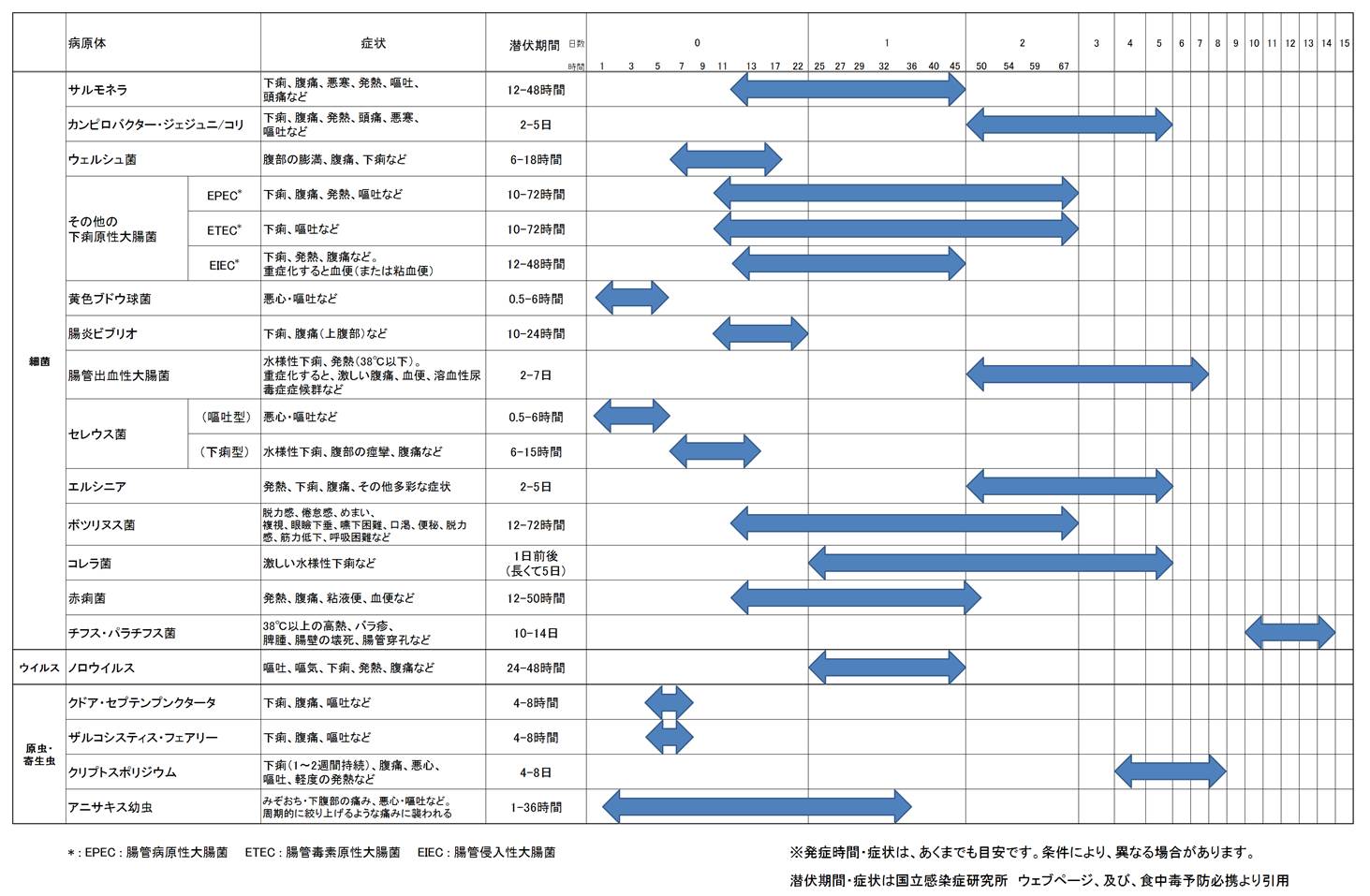

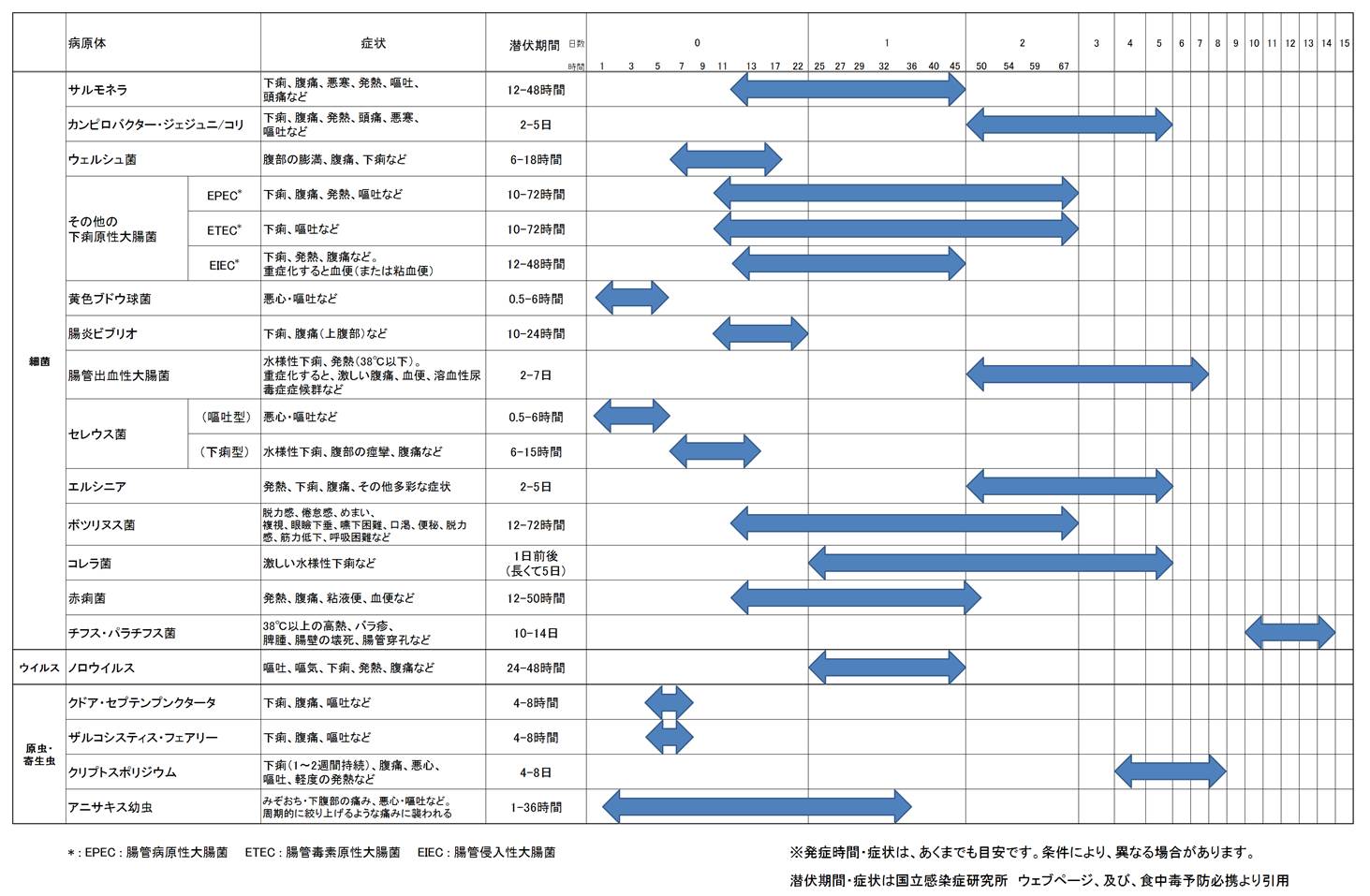

腸炎ビブリオ:食後5~24時間 食後5~24時間程度で発症するケースが多い。 症状は1~3日続く。

腸炎ビブリオ:食後5~24時間 食後5~24時間程度で発症するケースが多い。 症状は1~3日続く。

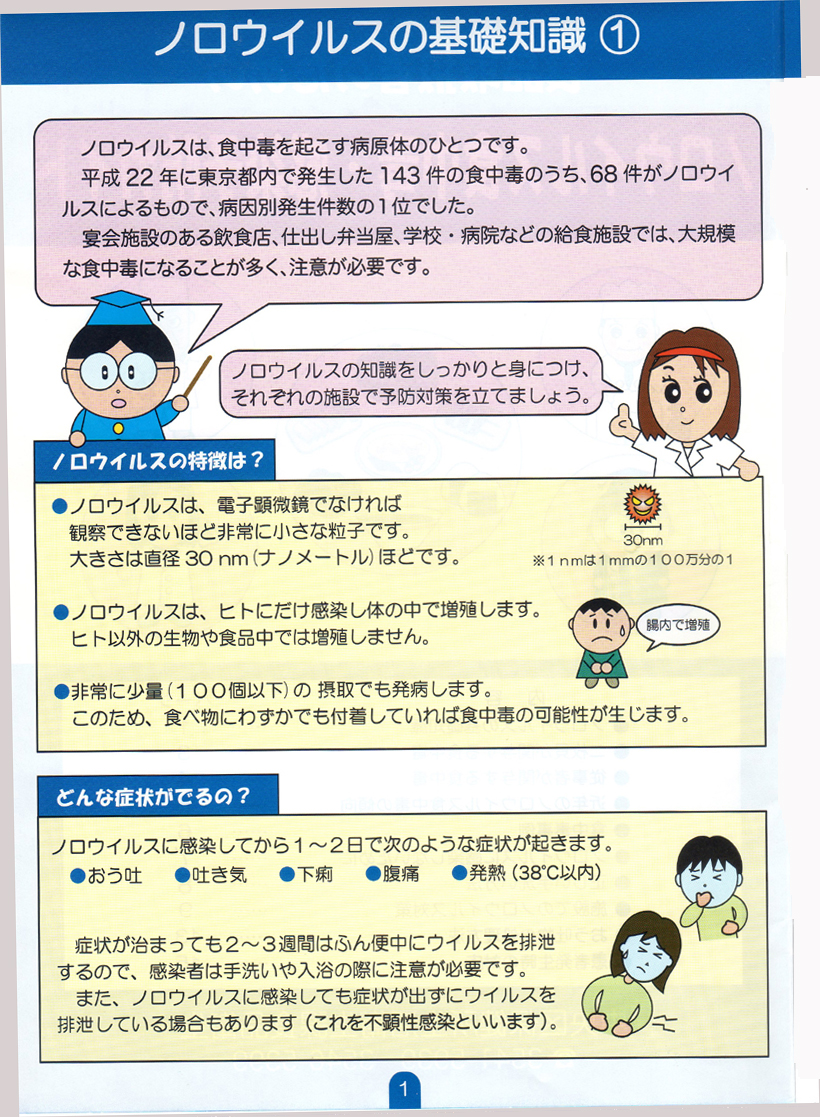

少量で感染し、感染力が強い。

・主な原因食品: 酸素のない状態にある缶詰、瓶詰、パック製品、ハム・ソーセージなど• ウイルスが身体から排出されるのを待ちます。

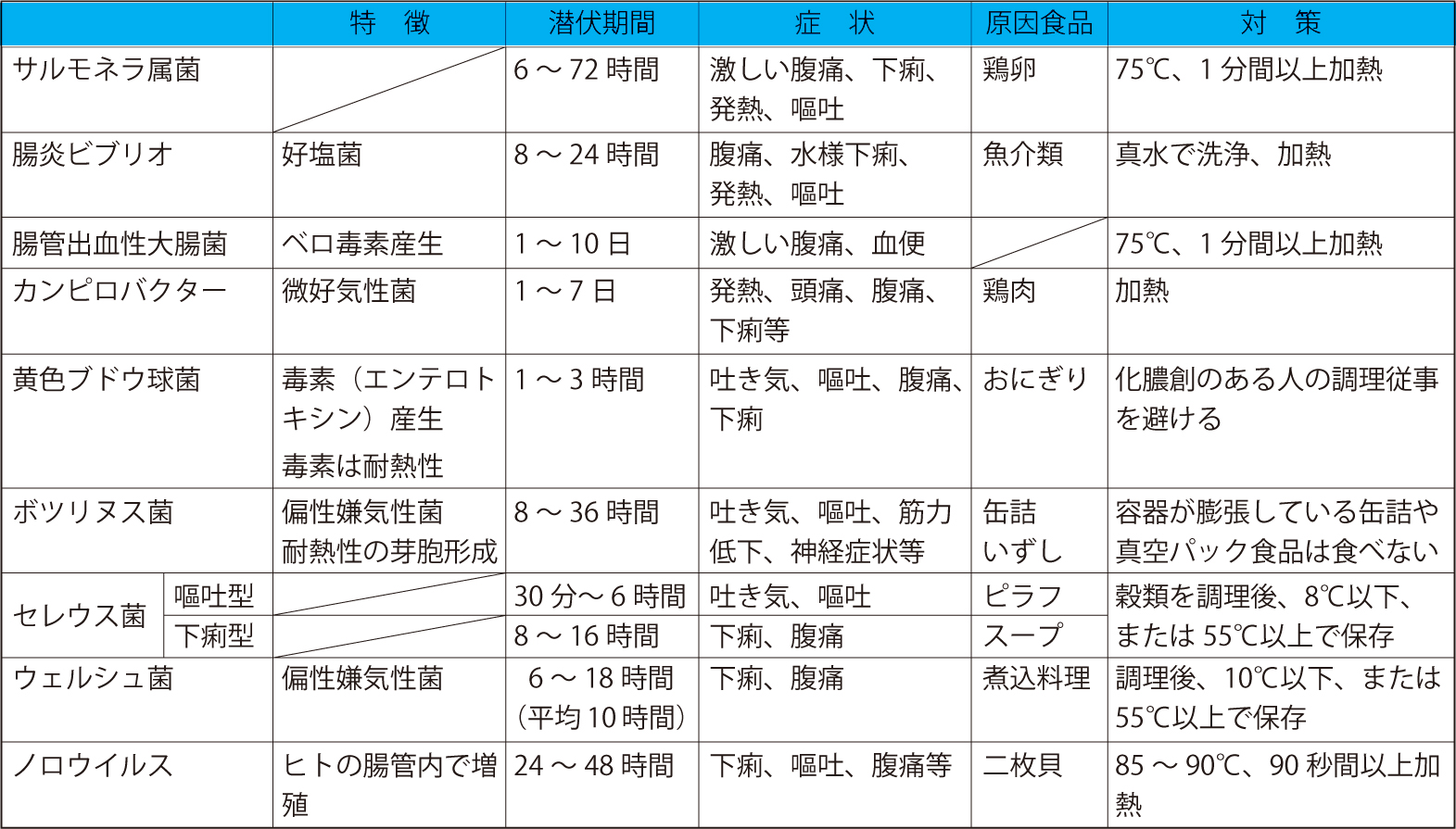

固ゆで卵であれば 10分ほど加熱すれば OK. サルモネラ菌は肉類から感染する可能性が高いのですが、実は牡蠣にも含まれています。 この様な症状が現れた時は出来るだけ早く病院に行き輸液(点滴)などの処置を受けるようにしましょう。

20抵抗力の弱い子供や高齢者が感染すると重症化する事もあり注意が必要。

これは食品を加熱する ことで殺菌できる場合がありますが、菌によっては熱に強く加熱しても食品内に残る事が あるんですね。

*肉や魚は分けて保管 冷蔵庫の中で生肉や生魚は他の食品としっかり分けて保管することで、細菌やウィルスが他の食品に移ることを防げます。 潮干狩りで注意すべきこれらの貝毒について、それぞれの毒性や治療法を以下で解説します。

その際には、病院に行き医師に薬を処方してもらう事をお勧めします。

腸炎ビブリオは 抗生物質を投与することで、 約2~3日で回復します。

食中毒の原因 潜伏期間 貝毒 食後 約30分~4時間 細菌 腸炎ビブリオ・大腸菌など 食後 約2時間~36時間 ウィルス ノロウイルス 食後 約12時間~48時間 どれも症状が似ているため自己判断は難しいかも知れませんが潜伏期間や発症までの時間である程度予想することはできます。 病院にかなくても2~3日で快復に向かうことが多い。

6細菌による食中毒が多く発生するのは、細菌が育ちやすい6月〜9月ごろです。

牡蠣の貝毒とは神経性貝毒と呼ばれていて、有毒のプランクトンを食べた牡蠣を人が食べることで、食中毒を引き起こします。

259• ・潜伏場所 : 豚、牛、鶏の腸内• 腸内に滞在するノロウイルスを体外に排出しようと体が戦っている結果が下痢という症状です。 ・低温保存と喫食前の十分な加熱。

19まとめ ・ボツリヌス菌食中毒は、ボツリヌス菌等が産生するボツリヌス毒素によって引き起こされる食中毒である。

致命率が非常に高い。

二枚貝は海中にふくまれる有毒なプランクトンを、体内で一時的に蓄積する性質があります。

3.発熱 腸が炎症を起こしているため、 身体がそれに反応して発熱します。

長時間の腹痛や下痢が続き、粘液や血液の混じった便がでることもあります。 また、長時間下痢が続く、便に血や粘膜が混じる、便の色が赤や黒、白、緑など普段と違う場合は、内臓疾患が原因となっていることもあります。 牡蠣の食中毒の症状2:頭痛 意外に思われるかもしれませんが、牡蠣の食中毒で 頭痛の症状がでることがあります。

12麻酔性貝毒 ホタテガイ、ムール貝、 アサリ、カキなどの 二枚貝を食べて発症します。

・低温保存は有効。

牡蠣の食中毒の症状や原因は? 牡蠣の食中毒では 動悸 口の中が異常に熱くなる 頬が赤くなる 手足がひきつる などといったが症状が代表的ですが、ひどいときはけいれんを起こすこともあります。

201.加熱不足の肉を食べてしまう 鶏肉による食中毒の原因菌として、 多いのは カンピロバクターという菌です。

潜伏期間は、ボツリヌス毒素が産生された食品を喫食後、6時間~10日(通常18時間から48時間)後、初期症状として、嘔吐、腹痛、下痢等消化管症状を発症し、便秘になります。

嘔吐したものが喉に詰まらないように、寝るときは横向きにしてください。

重症の場合には、こん睡した状況が長く続き、最悪お亡くなりになることもあります。