エレクトロタップを使わずに配線を分岐する

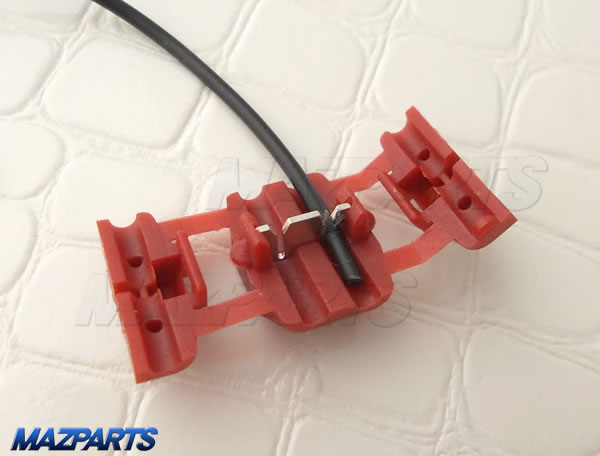

まだ緩いんだけど、1回かしめるとハート型に爪が丸まります。

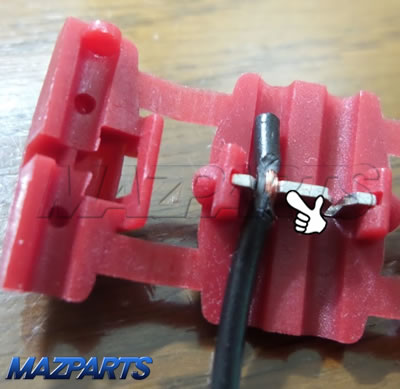

2最後に本締めすれば被覆に刺さるので配線が抜けにくくなります。

なんなら持っていないと不便だと思うので、気になった方は購入してみてください! あと、過去に公開した電装系の記事も載せておくので見てください! まだあった! 分からないことや知りたいこと、動画でやってもらいたいことがあったら Twitter にお願いします! それじゃ!次の記事でお会いしましょう!. 小さな電流しか流れない分岐先であっても、エレクトロタップ所だけは分岐元に合わせた太さの配線を使うようにします。

それに近い考えで、純正状態から外れる改造を施す以上、断線が原因で車両火災や、接続機器のトラブルによる制御不良 不能 で事故を起こすわけには行かず、出来る限りのリスク低減策を講じなければならない。 という方はこちら。 こんな具合。

20「万一事故を起こしても、自前では補償できないから任意保険に入る」わけで、人を殺してしまう最悪のリスクを考えての任意保険だろう。

ニッパーでも同様のことはできますが、芯線自体をカットしてしまう危険性があります。

33A以下 赤タップ 適合配線 AV線またはAVS線 0. もう少し行間を読むことを進言したい。

分岐させたい分岐元の配線の太さに合わせる必要があります。

色の違いについては、後ほど。

手っ取り早いのは、エレクトロタップ両口から出ている部分で、ハーネスそのものを切ってしまうことだ。

当時は低スキルだった都合もあるが、あまりにも汚らしい。 かしめたあとのエレクトロタップを開けて配線の状態を確認する 今回は配線の状態を確認するため、いったん閉じたエレクトロタップを開けてみます。 で、今回はこの中に入っているギボシとか平型端子の使い方などを説明していきます。

5sqだ。

状態をよく確認して良好なら、先に通しておいた、熱収縮チューブをカシメ部分に移動させて覆う。

使用するコードに対するギボシ端子は、sqと合計本数の単純な掛け算で適用範囲を見つけることができる。 5スケアを使う必要が出てきますよね。 次にコード本体の加工に移る。

その引っかかり部分に配線の端を合わせて置きます。

納車直後にエレクトロタップを使って、エンジンとECUのハーネスの間に割り込ませて接続していた。