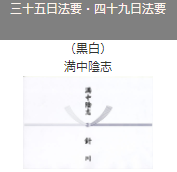

満中陰志について

カテゴリーから記事を探す• 満中陰法要の後にご報告と、参列していただけた感謝の気持ちを表すために、お返しに贈るのが本来のマナーです。

カテゴリーから記事を探す• 満中陰法要の後にご報告と、参列していただけた感謝の気持ちを表すために、お返しに贈るのが本来のマナーです。

牧師を招いて遺族や故人と親しかった人が集まり、祈りと説教が行われます。

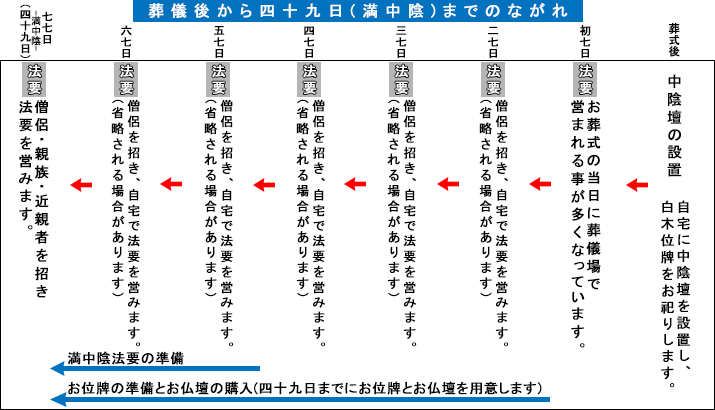

特に五七日は地域や死亡日により、七七日に代わって忌明けとなる場合もあります。

何気なく使われている言葉ですが、言葉の意味を知ることでさらに気持ちを込めて相手へお返しができるのではないでしょうか。 もし1か月を超えてしまった場合は、遅れてしまったお詫びの言葉も忘れないようにして下さい。 法要はとても重要なイベントになります。

法要後に会食を行う場合と行わない場合がありますが、施主の締めの挨拶の前に引き出物を渡すという手順も覚えておきましょう。

満中陰志と香典返しは基本的には同じものですが、 満中陰志と粗供養は全くの別物となります。

どうしても品物選びに悩んでしまう場合は、金額の分からないカタログギフトを贈る、お菓子などの品物を別に用意し、商品券を添えて贈るなどの方法もありますので参考にしてみてください。 そして 「満中陰志」という言葉は、その中陰が無事に過ぎたことに対する感謝を表す品という意味です。 あくまでも香典返しのお礼として手紙を出すのではなく、暑中見舞いや寒中見舞いといった挨拶をする際に「香典返しが届きました。

19香典返しの専門店では、カステラと緑茶の詰合せや味付け海苔とお茶・お吸い物のセット、北海道鮭三昧(焼き鮭切り身)など、さまざまな 食品の詰め合わせなども扱っています。

この期間には7日ごとに十王による裁きが行われるとされています。

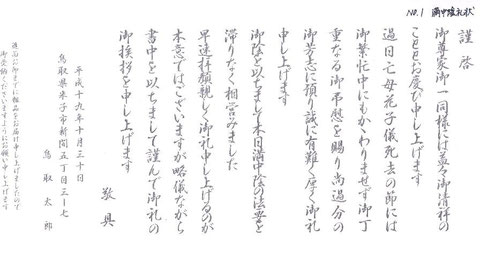

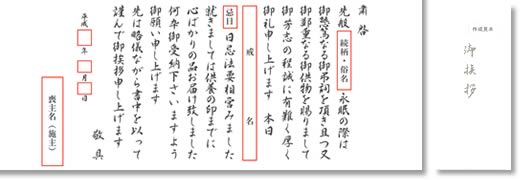

満中陰志のお礼状(挨拶状) 一般的に、満中陰志は参列していただけた方たちに忌明けを終えましたというご報告と、お礼の品物にお礼状(挨拶状)を添えて送ります。 葬儀の翌日には葬儀が無事に終了したことを報告する意味で翌日祭が行われます。 お礼に対するお礼は「不幸を繰り返す」ことになるといわれているからです。

5例えば、結婚式の引き出物として定番の昆布や鰹節、神事を営む際に使用されるお酒などが挙げられます。

しかし商品券は好きなものを買うことができるという点で優れた贈り物でもあるので、比較的親密な関係にある人には贈ってもよいと考えられます。

一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌とつづき、 三十三回忌で長い修行の締めくくりとして、 故人は菩薩 ぼさつ の道に入り、「ご先祖さま=守り神」となります。 100日目に行う百か日法要は家族だけで行うことが多いようですが、最近は七七日と一緒に行い省略されることも多いようです。 しかし日本ではそれに関わらず、お返しをするシーンがあるということもお分りいただけたかと思います。

14概説 [ ] 中陰は、から生じて意から成り立っている(けしょう)の身(意生身)であり、精子と卵子などから生じたもの 、 ではない。

別名では「満中陰」とも呼ばれています。

遺族がこの期間に行う供養を中陰供養、または中陰法要といいます。 注意点としては「お礼の言葉は述べない」という事です。 満中陰志に添える挨拶状の書き方 満中陰志は香典や、などなんらかの形でご弔慰をいただいた方にお送りするものですので、満中陰志に添える挨拶状では、まずその ご弔慰に対するお礼を述べます。

2また、香典返しも満中陰法要の際に行う場合は、満中陰志と粗供養の品をそれぞれ用意するとよりスムーズです。

そのため、平日になってしまう場合には繰り上げで執り行うケースも決して珍しくないほどで、これは家族や親せきに確実に集まってもらうためです。

満中陰志の品物を持参したこと• また鎌倉時代から始まった十三仏信仰というものは、初七日から三十三回忌までの13回の重要な法要に、13の仏菩薩を本尊として配当するものです。

649日目は、審判で死者の運命が決まるとされており、満中陰といわれています。

九州地方・沖縄 探す• 香典返しを送るのは四十九日の法要の後であり、その際に表書きに書く言葉を満中陰志と言います。

当店では、故人を偲ぶ法事・法要の際のお供、粗供養の品にふさわしい気品と上質さを併せ持った最高級のあられを、お配りやすい個包装や小箱のお詰合せでご用意いたしております。

11その場合にはいただいた金額の半返しにはこだわらずもうすこし少額のお返しをする場合もあるようです。

のし紙の表書きやご挨拶状の文面にも満中陰の言葉が入りますが全国的には使用されることは少ないようです。