確定申告の準備はいつからすればいい?事前に準備するものまとめ|確定申告あんしんガイド

なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。 医療費控除を受けるために必要な書類 その年に病気等で多額の医療費を支払うこととなった場合には医療費として支払った金額とそれを証明する書類の添付が確定申告には必要です。

5

なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。 医療費控除を受けるために必要な書類 その年に病気等で多額の医療費を支払うこととなった場合には医療費として支払った金額とそれを証明する書類の添付が確定申告には必要です。

5しかし不要であると言われる場合もあります。

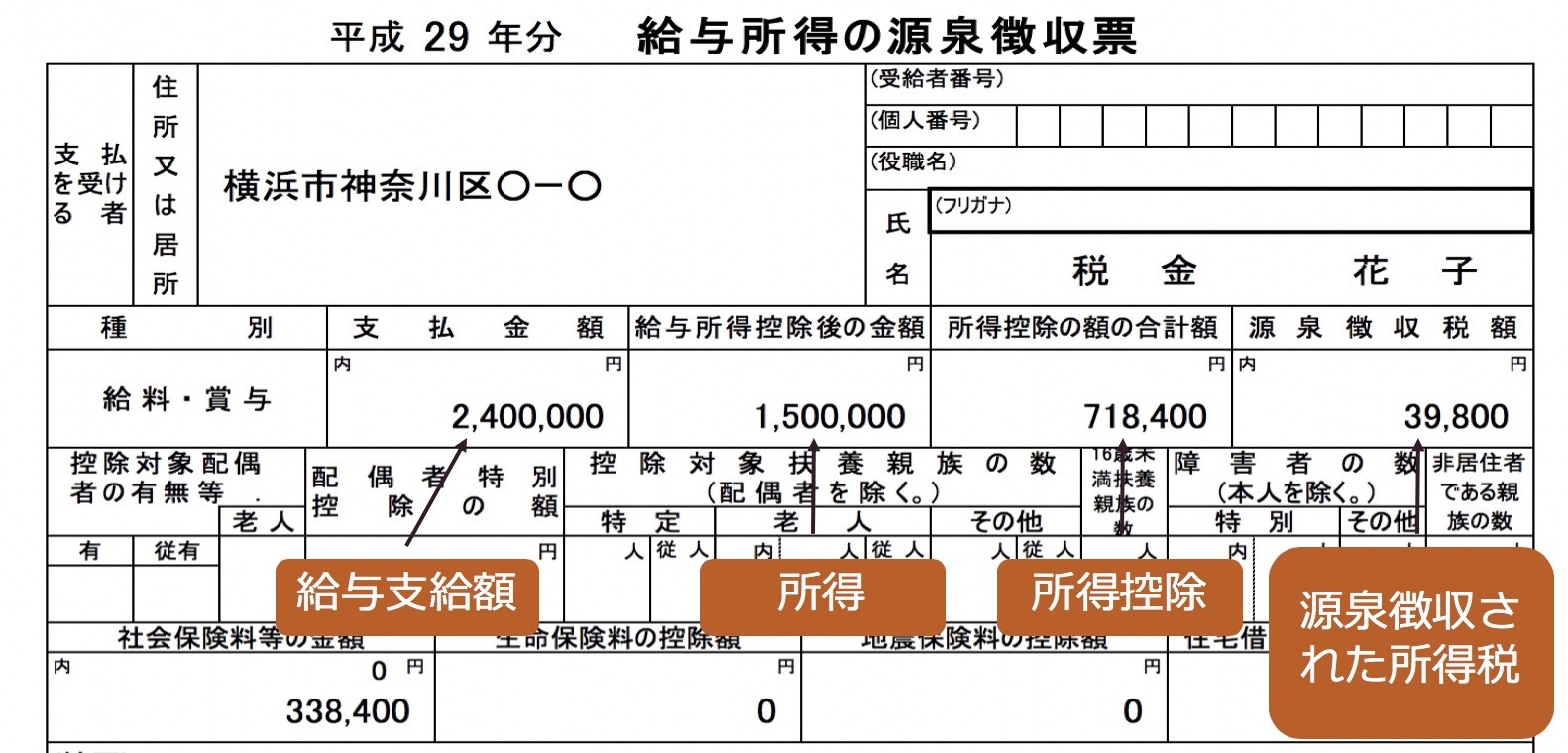

確定申告が必要な方 バイト・パートの方で確定申告が必要な主な方は• 公的年金等の源泉徴収票…1月に郵送されます• 控除証明書については、記事の後半で詳しく解説します。

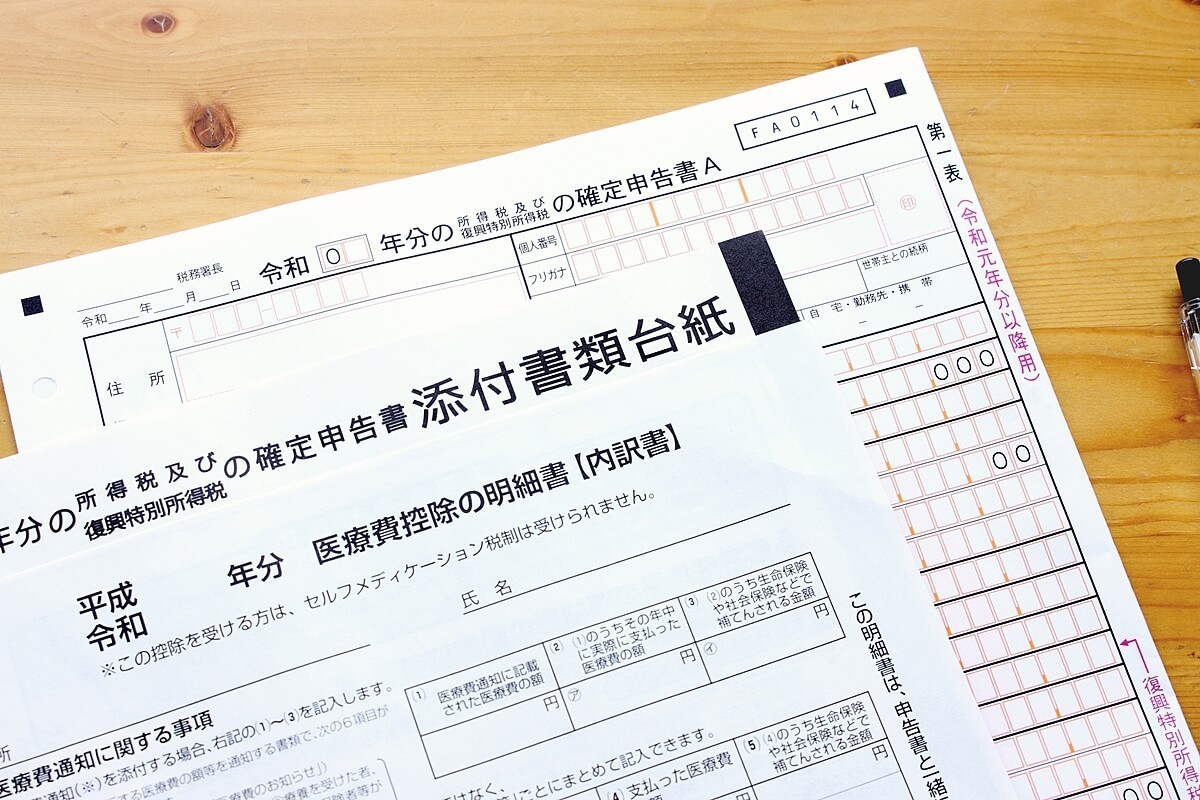

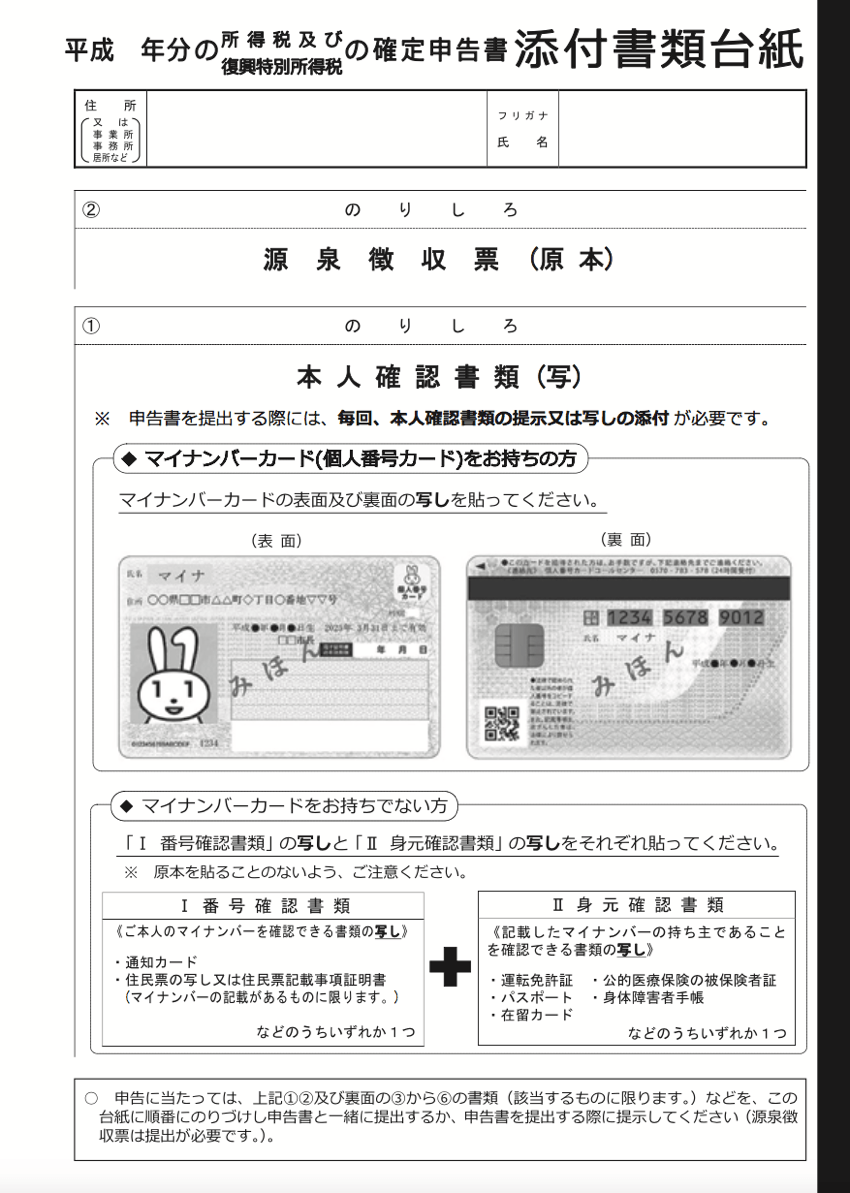

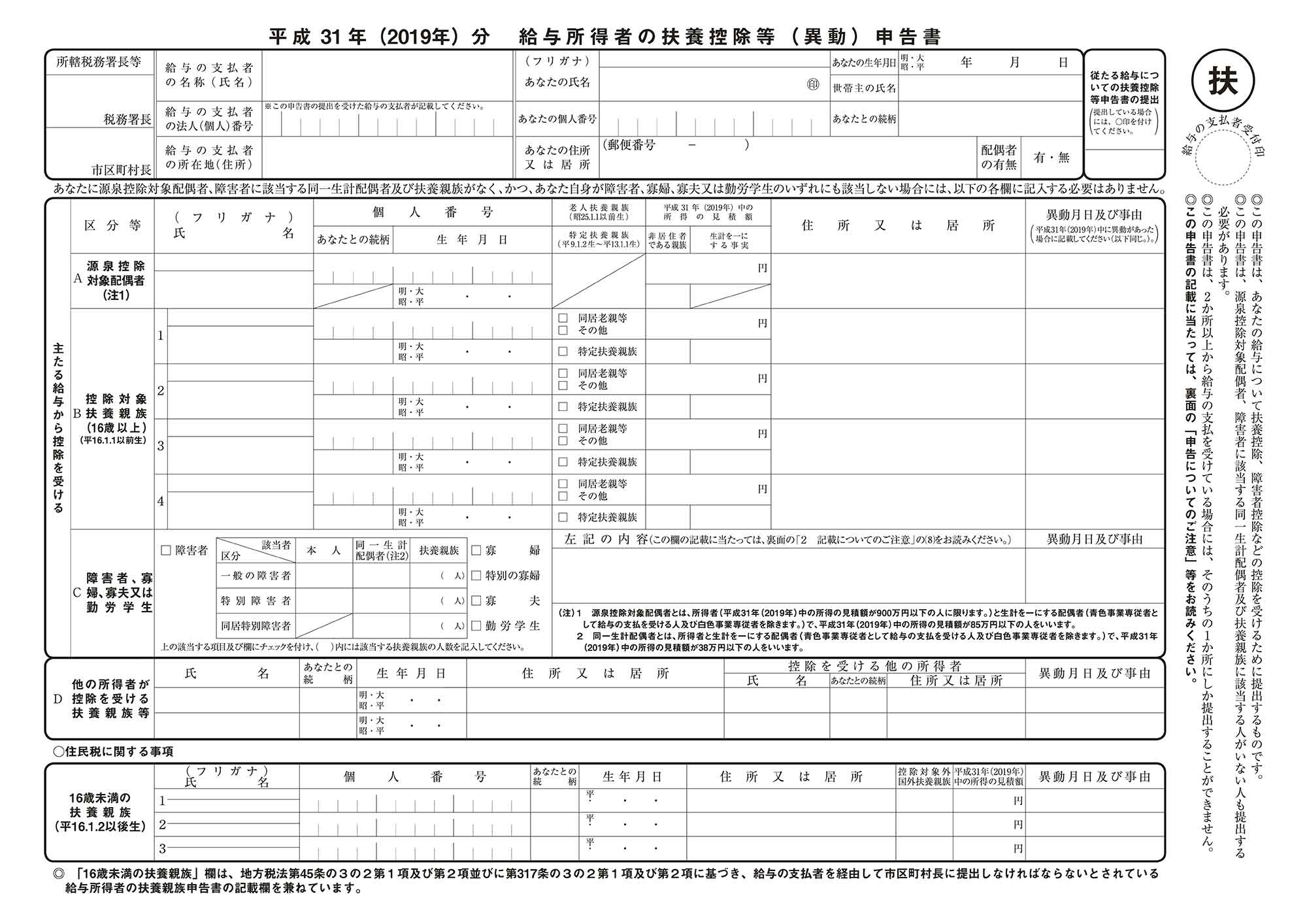

社内指定の提出日までに「給与所得者の扶養控除等 異動 申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出しなかった場合 です。 年に一度の申告をスムーズに乗り越えるためには、しっかりした準備が欠かせません。 また、マイナンバー制度導入により、申告書を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

6また、申告書を持参または郵送提出する人は上記書類をいずれかのパターンで確定申告書に添付することとなります。

定期的につけている帳簿をもとに作成するもので、帳簿は事業所得を得ている個人事業主すべてが作成の対象となっています。

したがって、が記載されている書類が必要になります。 ・無職で確定申告するメリット 無職で確定申告する大きなメリットは、所得税の還付を受けられることです。

11また、個人事業主の確定申告には、最大65万円の特別控除といった節税メリットの多い「青色申告」と、記帳や提出書類がシンプルな代わりに節税メリットの少ない「白色申告」の2種類があり、どちらの方法にするかで提出書類が異なります。

個人事業主の場合、確定申告では「確定申告書B」と「収支内訳書」または「青色申告決算書」、保険料の控除証明書や社会保険料控除証明書など、控除を受けるために必要となる証明書一式を提出することになります。

8 イ (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 次に申告書のB様式を作成します。 申告期限が迫った状態で郵送する場合はポストへ投函するのではなく、郵便局の窓口から郵送しましょう。

20詳細はそれぞれ後述しますので参考にしてください。

どんなときに確定申告が必要か見ていきましょう。

会計freeeを使えば、副業をしていても、株で損失が出ていても、住宅ローン控除などがあっても、スマホで簡単に確定申告書を作成することができます。 では、国税の還付金も受け取ることが可能です。

20また、年度途中で退職をした場合には、退職した会社からもらえる源泉徴収票が必要です。

所得区分と年収によって合計所得金額が38万円以下に該当すれば、配偶者控除や扶養控除の所得要件を満たすことになるからです。

所得を証明する書類の例• 特例を使う時の確定申告に必要書類 不動産売却で売却益が出ると、利益分に対して所得税や住民税がかかります。 人混みが苦手な場合は郵送をお勧めします。 クレームの多い悪徳企業はイエウールが契約解除しており、優良なトップクラスの不動産会社が集まっているのも特徴です。

20税務署に行って受け取ることができますが、です。

しかし 特別控除や特例を適用することで、税負担を抑えられたり、場合によっては非課税となったりすることもあります。

特に、初めて個人事業主として年度末を迎える場合、確定申告のやり方や必要な書類がわからず、苦労する人も多いのではないでしょうか。 特定割引債の償還金の支払通知書• つまり、確定申告終了後すぐに納付が必要なのは所得税のみであり、住民税はその後順次支払うものと考えましょう。 無職の人でも確定申告を行うことで、還付金が返ってくることがあります。

1ロ (注) その年中に株式等の譲渡がない場合でも、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合には、上記ロの書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

しかし、被相続人の準確定申告の医療費控除の対象とすることはできません。

(以下、必要な場合のみ) ・生命保険、地震保険料控除証明書…10~11月頃保険会社から郵送されます ・国民健康保険控除証明書…1月頃、自治体によっては郵送するところもあります。

5このような背景から、確定申告の時期を憂鬱に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか? 確定申告の期間. 年収が300万円だと、所得税は年間約20万円かかるため、これが節約できるのは大きなメリットでしょう。

その他確定申告が必要な方として掲げられているのは、「1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人」や「災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人」などが当てはまります。