四十九日までのお供え 祭壇の飾り方やお供えの仕方について

僧侶や参列者へのお礼の気持ちをこめたお膳であると同時に、一同で故人を偲ぶための行事です(へ)。 お供え物には「内のし」?「外のし」? のし紙のかけ方には、「内のし」と「外のし」の2種類があります。 その他お供え物 頂いたお供え物は後飾り壇にお供えします。

14

僧侶や参列者へのお礼の気持ちをこめたお膳であると同時に、一同で故人を偲ぶための行事です(へ)。 お供え物には「内のし」?「外のし」? のし紙のかけ方には、「内のし」と「外のし」の2種類があります。 その他お供え物 頂いたお供え物は後飾り壇にお供えします。

14全国葬儀受注件数3年連続No. [四十九日の数え方・日数の計算のしかた] ・亡くなってからの日数の数え方については、百か日までの追悼法要は、亡くなった日を含めて数えるのが一般的です。

通夜の時、基本的には、ご遺族・ご親族の方は喪服を着用します。

地域によっては、人形を作らない場合もありますので、前もって親戚やお坊さんに聞いておくと安心です。 四十九日は忌明けになり、故人を供養するにあたって節目となります。

この場合は葬儀社に供物を注文すれば、式に間に合うように手配してくれます。

食べる 枕団子も他のお供え物と同じく、下げた後は いただくことが可能です。

教会ごとに細かい決まりがあることが多いので現金を包むのが無難です。

50日めに五十日祭があり、その時に持参します。

卒塔婆 ・四十九日に、故人の供養のためにお墓に卒塔婆をつけてもらう場合には、お寺に料金を確認してください。

亡くなってから七日目に行う 「初七日」から、四十九日目に行う 「四十九日」までの法要を追善法要と言い、四十九日目で忌明けとなります。 また四十九日以降に黄白を使う地域もあります。 弔事において、重なる言葉は次があるとの意味に取られるので避けましょう。

8枕団子だけでなく、枕飯や他のお供え物を下げた後の食器も同様です。

わからない事や疑問などは法要をするお寺、にまずはしっかりと確認を取り、法要ギリギリになって慌てることのないよう入念な準備を心がけると良いと思います。

せめてもの気持ちを形に、何かお供えものでも…。

お釈迦様がお亡くなりになる前、お弟子さんたちは何も食べようとしない釈尊に、食べやすいようにと食物を磨り潰してお団子にして食べてもらおうとしたそうです。

これがベストです。

忌明けまでの間、七日おきに法要がありますが、初七日と四十九日以外は遺族のみで行なわれることが多いようです。 1.四十九日とは? 49日目に何がある? 仏教では亡くなってから49日間を「中陰」と呼び、四十九日目にあたる日を「満中陰」と呼び忌明けとされます。

喪家も「引き出物」という形で参列者へ返礼品を贈るのが一般的となっています。

お寺や斎場あてに送る場合には喪主名のほかに、法要の名称(故人名も)、法要の開始日、開始時刻を書きます。

また、業者に聞いてみれば色々教えてくれるでしょう。 お供えした団子は下げた後にいただいてもよい。 四十九日とは亡くなった方があの世に旅立つ日のことである。

なければなるべく地味なデザインのものを準備してください。

そのまま食べても、とくに味があるわけではありません。

傘餅は読経中に人型にする? 四十九日の法要では、傘餅は読経が終盤になると、お坊さんが一番上に積んでいる 大きな餅を人型に切ります。

納骨は四十九日に行なわれることが多いようです。

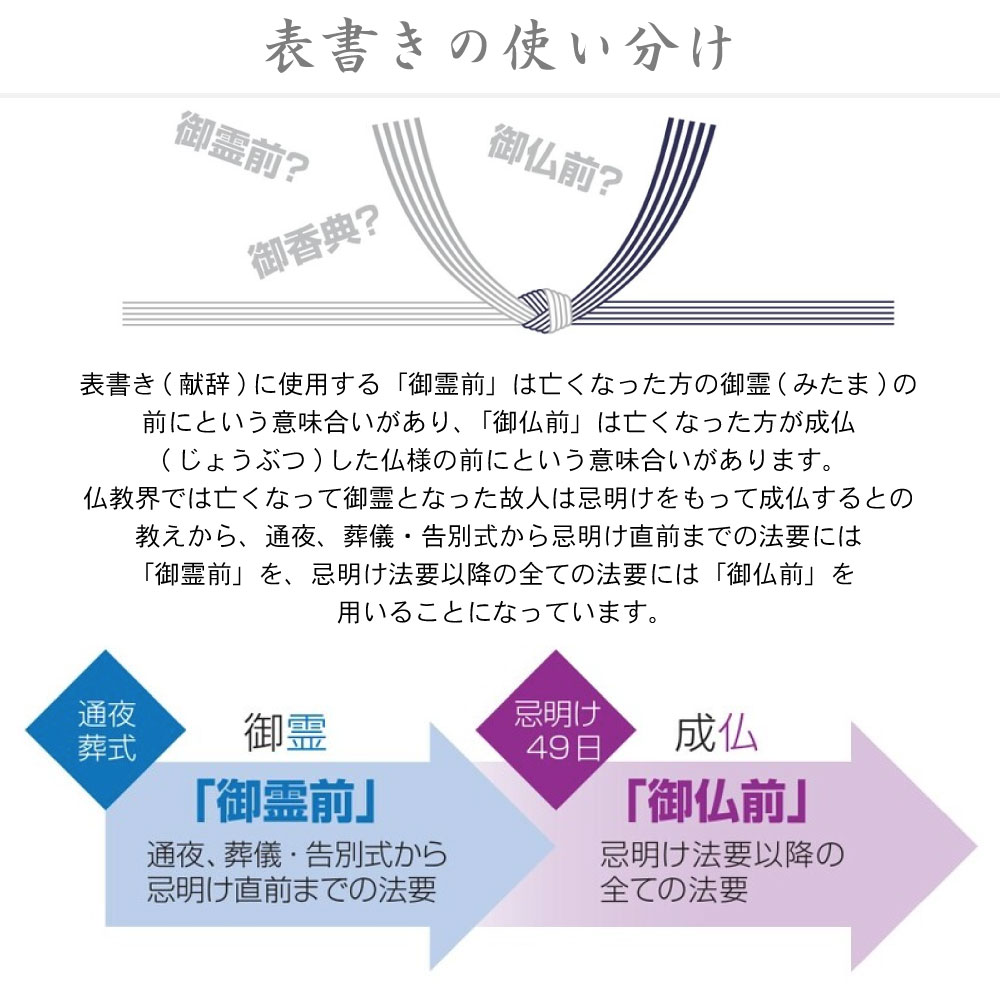

表書きと水引の色 現金を入れる不祝儀袋も、お供え物ののし紙と同じで「結び切り」の水引が入ったものを選び、目的に応じて水引の色と表書きを変えます。 次に多い11個の場合の並べ方です。 Sponsored Link 49日ってどんな意味があるの? 仏教では、故人の魂は亡くなってから49日間は中陰(この世とあの世の間)にいるとされ、 49日を迎えると仏となってあの世へ旅立つと考えられています。

6関連する記事• ほかにも、メロンや桃、みかんなど、特に決まりはないので、 故人の好きだった果物をお供えしましょう。

四十九日法要に送る花を選ぶポイント 続けて、四十九日に送る花を選ぶポイントを見ていきます。