26 光源氏はどんな容貌・容姿であったか

四十九日の法要が済んだころ、ある高僧が帝に出生の秘密を告白する。 『百合源氏』(2014年、)• 源氏は、春秋の優劣を論じつつ恋心をほのめかす。

四十九日の法要が済んだころ、ある高僧が帝に出生の秘密を告白する。 『百合源氏』(2014年、)• 源氏は、春秋の優劣を論じつつ恋心をほのめかす。

年が変わり、源氏は赦免され、都への帰還が決まる。

「序」『源氏物語事典』林田孝和他編、(原著2002年5月)、pp. 髭黒の正妻、式部卿の宮の娘は、かつては美貌を誇っていたが物の怪に捕らわれ、心身ともに病み苛まれていた。

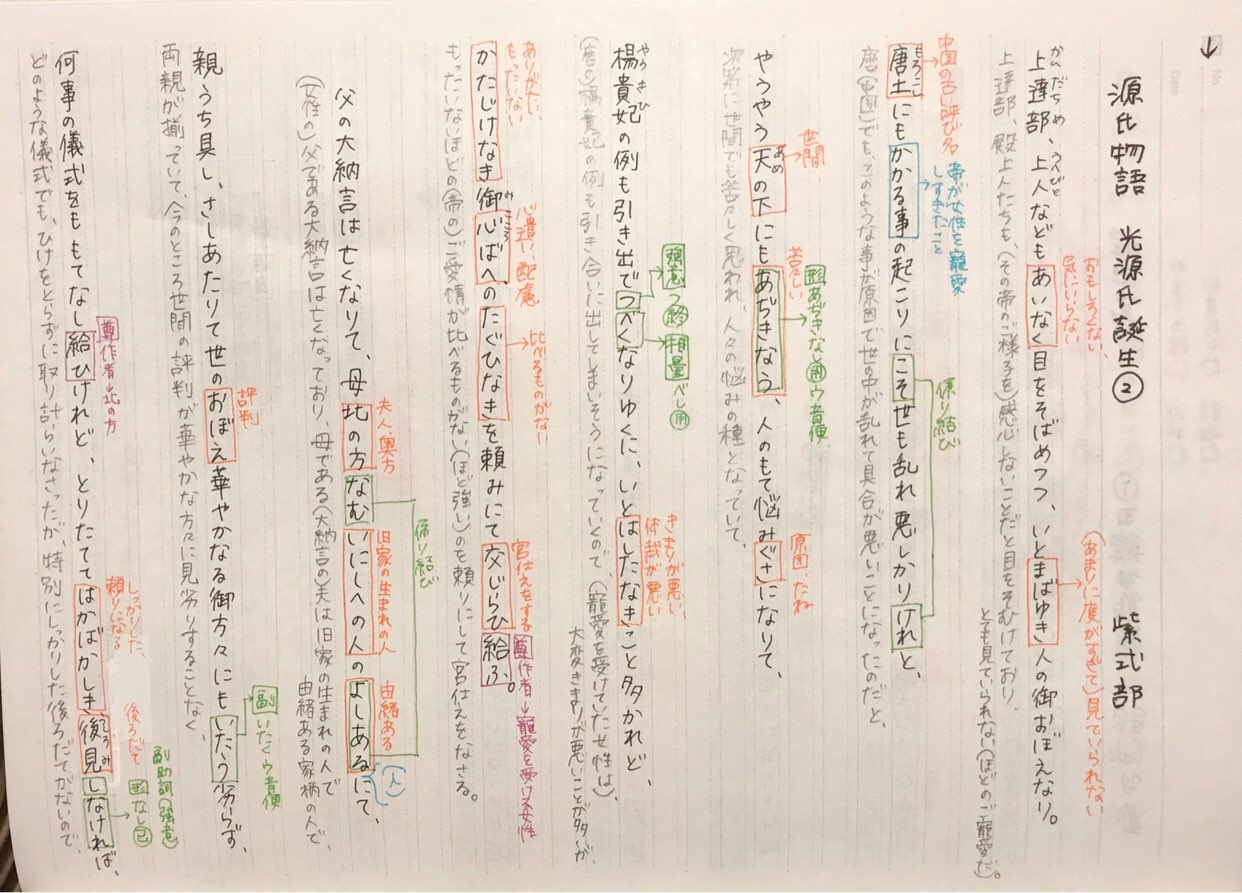

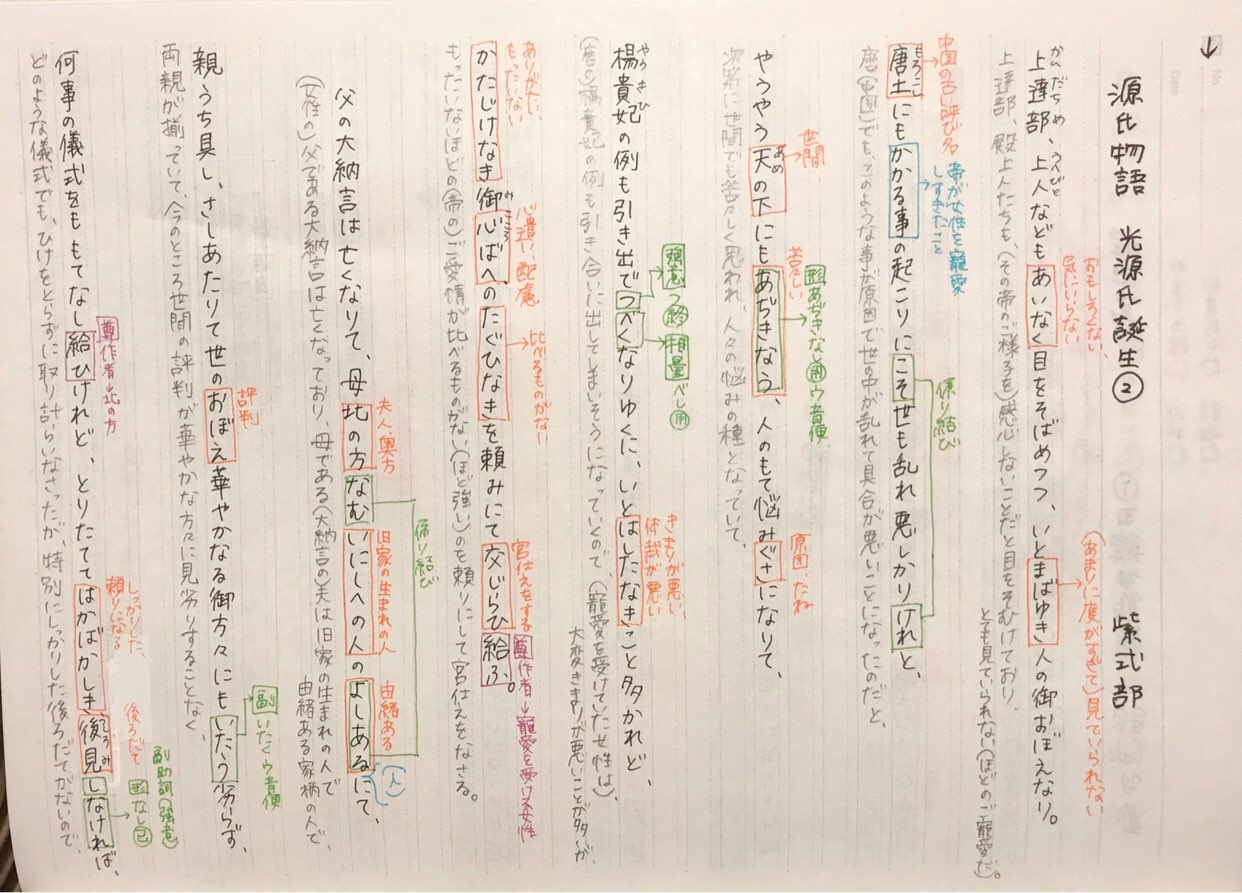

ウェイリー訳は、各国で広く重訳 され、現代日本語で再訳された『 ウェイリー版 源氏物語』は 各・全4巻で、(佐復秀樹訳、、2008年9月 - 2009年3月)および(毬矢まりえ・森山恵訳、、2017年12月 - 2019年7月)がある。 「唐でも、このようなことが起こった あいなく目をそばめつつ、いとまばゆき人の御おぼえなり。

この際、作者の紫式部が受領階級の娘であり妻であったという当時の身分・階級制度の中では高いとはいえない地位にあったことも、本文を忠実に写し取り伝えていこうとする動機を欠く要因になったとする意見も学者の中には多い。

『』『』『』などこの物語の成立時期に近い主要な文献に「源氏の物語」とあることなどから、物語の成立当初からこの名前で呼ばれていたと考えられているが、作者の一般的な通称である「紫式部」が『源氏物語』(=『紫の物語』)の作者であることに由来するならば、そのもとになった「紫の物語」や「紫のゆかりの物語」という名称はかなり早い時期から存在したとみられ、「源氏」を表題に掲げた題名よりも古いとする見解もある。

第二部はその後光源氏が死ぬまでの晩年を描き、第三部では光源氏死後の子孫たちの模様が描かれています。 より、当初、は仲間内で意見を言い合ったり手紙のやり取りで批評し合って楽しんでいたことから「最初は現代の同人誌のような楽しみ方だった」。 このほか、「源語(げんご)」「紫文(しぶん)」「紫史(しし)」などという漢語風の名称で呼ばれていることもあるが、これらは漢籍の影響を受けたものであり、それほど古いものはないと考えられている。

4このときの原稿は、1923年9月の(大正)により文化学院に預けてあった原稿がすべて焼失したため、世に出ることはなかった。

いつしかと心もとながらせ給ひて、急ぎ参らせてご覧ずるに、めづらかなる 児 ちご の御 容貌 かたち なり。

ただし、その後もこの分類について妥当か研究されている。

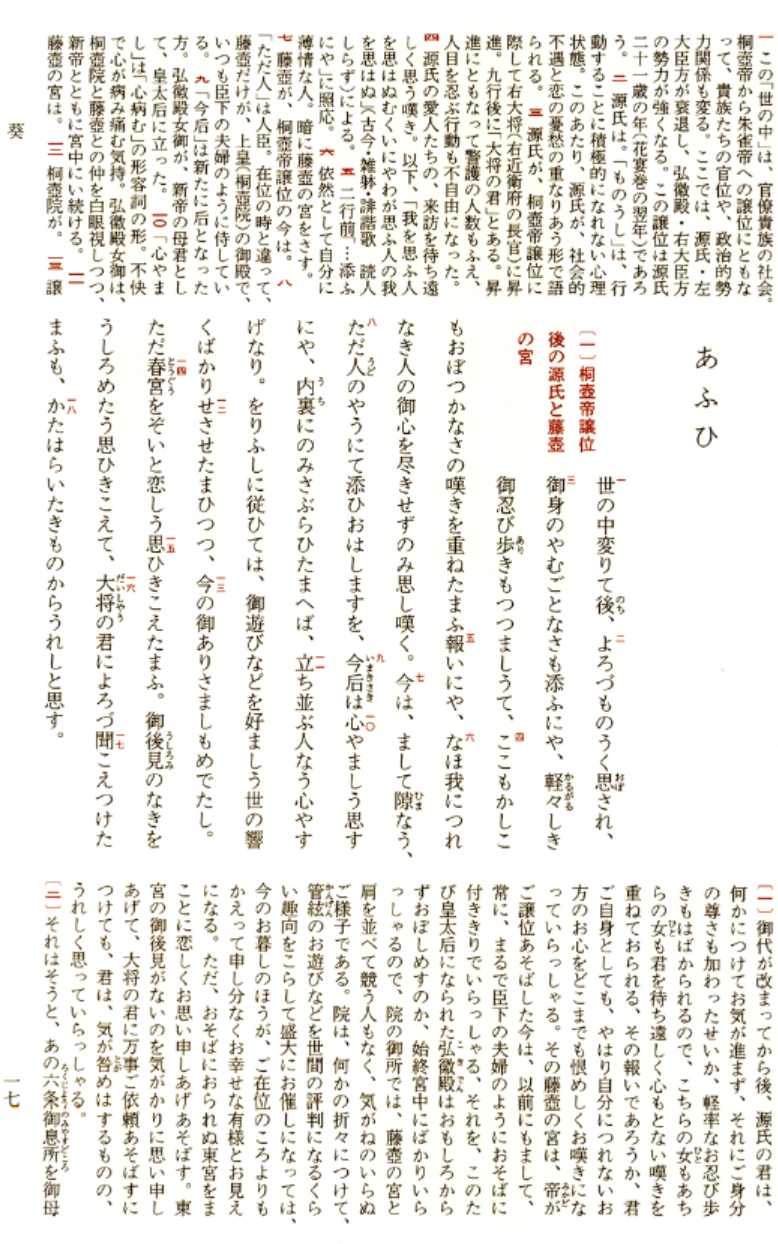

藤原氏と源氏 [ ] 『源氏物語』は、なぜ全盛の時代に、かつて藤原一族がで失脚させたを主人公にし、源氏が恋愛に常に勝ち、源氏の帝位継承をテーマとして描いたのか。

空蝉と夕顔とのはかない縁に、源氏は物思いにふける。 助動詞・打消・終止形 朝夕 名詞 の 格助詞 宮仕え 名詞 に 格助詞 つけ 動詞・下二段・連用形 て 接続助詞 も、 係助詞 人 名詞 の 格助詞 心 名詞 を 格助詞 のみ 副助詞 動かし、 動詞・四段・連用形 恨み 名詞 を 格助詞 負ふ 動詞・四段・連体形 積もり 名詞 に 助動詞・断定・連用形 や 係助詞・疑問(係) あり 動詞・ラ変・連用形 けむ、 助動詞・過去推量・連体形(結) いと 副詞 篤しく 形容詞・シク・連用形 なり 動詞・四段・連用形 ゆき、 動詞・四段・連用形 もの心細げに 形容動詞・ナリ・連用形 里がちなる 形容動詞・ナリ・連体形 を、 格助詞 いよいよ 副詞 飽か 動詞・四段・未然形 ず 助動詞・打消・連用形 あわれなる 形容動詞・ナリ・連体形 もの 名詞 に 格助詞 思ほし 動詞・四段・連用形・尊敬 て、 接続助詞 人 名詞 の 格助詞 謗り 名詞 を 格助詞 も 係助詞 え (呼応の)副詞 はばから 動詞・四段・未然形 せ 助動詞・尊敬・連用形 給は 動詞・四段・未然形・尊敬 ず、 助動詞・打消・連用形 世 名詞 の 格助詞 ためし 名詞 に 格助詞 も 係助詞 なり 動詞・四段・連用形 ぬ 助動詞・強意・終止形 べき 助動詞・当然・連体形 御もてなし 名詞 なり。 宴が終わり、酔い心地で源氏が弘徽殿に忍び込むと、「朧月夜に似るものはなき」と口ずさみながら来る女(朧月夜)がいた。

18父である大納言もすでに亡くし、格別の後見もないため、帝の一のきさきである弘徽殿女御をはじめとする後宮の女たちから嫉妬されながら、更衣は玉のような皇子を出産した。

彼女の名は 桐壷更衣 (きりつぼのこうい)。

一方、祖母大宮の元で養育されていた源氏と葵の上の子、夕霧が十二歳となり元服した。 原文にはない主語を補ったり、作中人物の会話を簡潔な口語体にしたりするなど大胆な意訳と、敬語を中心とした大幅な省略で知られている。

9現在は大部分散逸したが一部残存。

内大臣は自分の娘たちの不運を嘆き、行方のわからない玉鬘を捜し出そうと夢占いをさせる。

東宮(実は源氏の子)が元服し、即位をした(冷泉帝)。

優れた作品が存在し、それを好む多くの読者が存在する以上、『源氏物語』の享受はそのままこれに続く小説作品の成立という側面を持った。

『源氏の君の最後の恋』 Le Dernier Amour de Prince Genghi(1984年、短編集『』に収録、) - 「雲隠」を補完する短編。

原文では「君」「院」と呼ばれる。 日本文学研究者のの訳(1976年)は、ウェイリー訳は「傑作」だと敬意を表し、常に傍らに置いていた。

19三年ぶりに再会したふたりだが、源氏は成長した我が子の将来を思い描く。

当時の人々はこのような外伝的な巻々まで含めたものまでを源氏物語として扱っていたとみられるため、このような形の源氏物語を「」といった形で把握する説もある。

詳細は「」を参照• 」 高貴な妃から遊女まで様々な女を書き分けた、は女性読者の共感を得てその噂は、次第に宮中に広まって行ったのです。 夕霧と雲井雁の恋。

十月、六条院への行幸が、朱雀院を伴って華やかに行われた。

[関連] 光源氏の誕生の原文 いづれの御時にか、女御、更衣あまた候ひ給ひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めき給ふありけり。