エリクソンのライフサイクル論 意味や解説

はい、人生長いこと生きていると道に迷ってしまうこともそれなりにあると思うんですね。

16同じような悩みがまたやってきます。

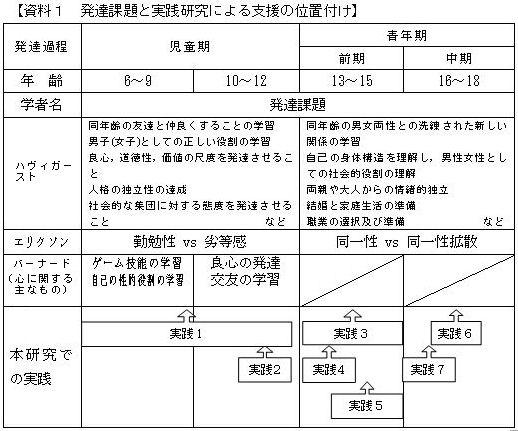

ハヴィガーストの発達課題は、各発達段階における、身体的成熟とそれに関連する技能、社会文化的な規定によるもの、個人の価値観や選択によるものについて、具体的な内容をあげたものとなっています。

jp2• 個人の生活や性格、状況によって、課題の困難さも向き合い方も違います。 jp2• 生活習慣病(高血圧、糖尿病など)が起こりやすくなるのもこの時期です。

ここで自分と他人を区別できるようになることや、社会との関わりの仕方などを学ぶことが大切であるということです。

jp2• ハヴィガーストの発達段階説 乳幼児期 歩行の習得、話すことの習得、排泄のコントロールの習得、社会的・物理的現実においての単純な概念の形成、両親兄弟の人間関係の学習、善悪の区別、良心の学習など 児童期 日常の遊びに必要な身体的機能の学習、男女の区別の学習とその社会的役割の適切な認識、読み書きなど基礎的学力の習得と発達、日常生活に必要な概念の発達、良心・道徳性・価値観の適応的な発達、個人的独立の段階的な達成、母子分離など 青年期 両性の友人との交流と新しい成熟した人間関係を持つ対人関係スキルの習得、両親や他の大人からの情緒的独立、職業選択とそれへの準備、結婚と家庭生活への準備、社会的に責任のある行動をとる、行動を導く価値観や倫理体系の形成など 壮年期 配偶者の選択、配偶者との生活の学習、第一子を家庭に加えること、家庭の心理的・経済的・社会的な管理、職業に就くこと、市民的責任を負うことなど 中年期 市民的社会的責任の達成、経済力の確保と維持、配偶者と人間として信頼関係で結びつくこと、中年の生理的変化の受け入れと対応、年老いた両親の世話と適用など 老年期 肉体的な力、健康の衰退への適応、引退と収入の減少への適応、同年代の人と明るい親密な関係を結ぶこと、社会的・市民的義務の引き受け、死の到来への準備と受容など 各課題は、歩行の学習のような身体的成熟から生ずるもの、読みの学習や社会的に責任ある行動をとることの学習のような社会からの文化的要請により生ずるもの、職業の選択や準備、価値の尺度などのような個人の価値や希望から生ずるものなどからなっています。

自分と他人を区別するようになり、社会との関り方を学びます。 indexOf "usesAppStartTime" b. 倫理体系の発達• 誤りです。

8参考文献 [ ] 1• ロバート・J・ハヴィガースト(Robert James Havighurst, 1900年 — 1991年)は、アメリカの教育学者。

ハヴィガーストは、乳児期・児童初期から高齢期までの6つに人生の段階を区分し、社会的役割や習得するべき身体的技量などを各段階ごとに6~10個ずつ具体的項目として示しました。

失敗した場合は不幸になり、社会から承認されず、次の発達段階の課題達成も困難になる。 jp2• 今でこそなんだ〜と思ってしまいますが、私たち人間において乳児期に弱ってしまって亡くなる方が少なくなったのは近年だけで、多くの時代は乳幼児期の死亡が一番多かったと言われています。

また、男女関係なども発達課題となります。

仕事上の自分の能力や地位の限界も見えはじめ、青年期に抱いた希望と現実のはざまで揺れ動くこともあります。

そのような学者さんたちの中で一般に知名度があるであろう人はエリクソンさんでしょう。

成人看護学• どちらが正しいか論争も起こったが、一応の決着としてそれぞれ説明できる部分と説明できない部分があり、修正が必要だということとなった。

ハヴィガーストの老年期の発達課題について 補足ハヴィガーストは老年期の発達課題について以下の6つをあげています 1 肉体的な力と健康の衰退に適応すること 2 隠退と収入の減少に適応するこ と 3 配偶者の死に適応すること 4 自分の年頃の人々と明るい親密な関係を結ぶこと 5 社会的、市民的義務を引き受けること 6 肉体的な生活を満足におくれるように準備すること とありますが彼はこの6つをどういう意図をもって課題としてあげたのでしょうか?自分なりに調べてみたのですがよくわかりませんでした。

18人間が持っている性格タイプとその特徴について解説しています。

くよくよしたり、憂うつになる• ・ 序説• ハヴィガーストは人間の発達段階と課題を以下の6つに分けています。

なお、後日、長寿化に伴い後期高齢者に対応する第9段階が追加されています。 jp2• jp2• 各発達段階の発達課題は独立している。 それが以下です。

13もし悩みを一時的に捨てれたと思っているなら それは蓋を閉めた状態であります。

ブログの発信テーマは「良好な人間関係の構築を基調として人生をより快適に自由に生きる」。

発達課題 の提唱者 ハヴィガースト エリクソン 児童期の発達課題 就学~身体の発達• 自己効力感 byバンデューラ 今日はバンデューラが提唱した「自己効力感」についての解説になります。 母性看護学• 基礎看護学• して記事の信頼性向上にご協力ください。

3エリクソンの概念「アイデンティティ」 エリクソンは「 アイデンティティ」という言葉でも有名です アイデンティティは次の世に定義されています。

腰や手足が冷えやすい• jp2• エリクソンが提示した8つの発達課題と不達成時の心理的問題 発達段階 発達課題の内容 課題不達成時 の心理的問題 老年期 現在までの人生を振り返り受け入れ統合する 絶望 成人期 若い後継者や自分の子どもを育成することを通じて生殖性を達成する 停滞 前成人期 配偶者・家族・友人との親密な関係を得る 孤立 青年期 将来への見通しを立てるために人生観やアイデンティティ(自我同一性)を確立する アイデンティティ の混乱 児童期 勤勉性を学校生活を通じて獲得する 劣等感 遊戯期 自主性を活動範囲が広がることにより持つ 罪責感 幼児初期 自分でコントロールできる自立性を排泄トレーニングを通じて持つ 恥・疑惑 乳児期 基本的な信頼感を母親との関係を通じて獲得する 基本的不信 ハヴィガーストとエリクソンが提示した発達課題の対比 児童期の発達課題を自我の成熟度という視点から、エリクソンは4点示しています。

ではこの「ライフサイクル」とはどういったものでしょうか? ライフサイクル理論 ライフサイクルというのは、人の一生を誕生から始まり死で完結する一つのプロセスと考え、いくつかの発展段階に分けてとらえるものです。 また平均寿命が延びたことにより前期高齢者(65~75歳)は元気になっており、まだまだ社会で活躍したいという人も増えている。 補足 他の選択肢については、以下の通りです。

19・遊びを通じて必要な身体技能を学習 ・成長する生活たいとしての自己に対する健全な態度の形成 ・遊び仲間と付き合うことの学習・正しい男女の性役割の学習 ・読み、書き、計算の基礎的技能の発達、日常生活に必要な概念の発達 ・親と自己を区別し、独立した個人となる、社会集団や制度に関する態度の発達 つまり、身体能力のアップと集団生活への慣れと言えるかもしれません。

個人としての自立の達成は児童期の発達課題です。