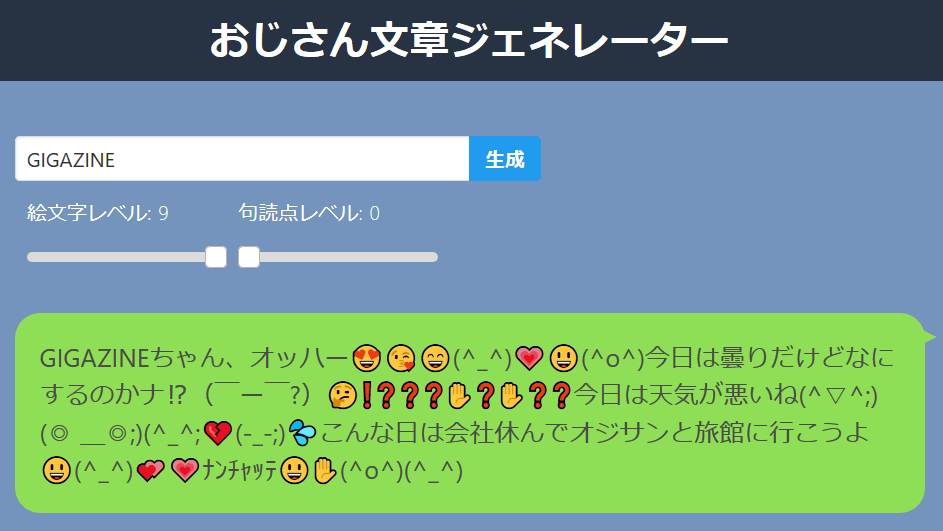

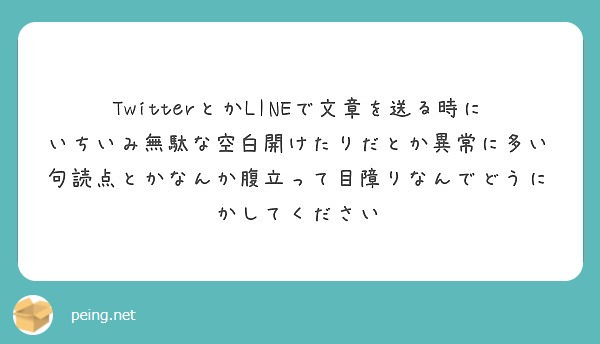

文章の中に過剰に読点(、)をいれる人

筆者も1年間肌断食を行った経験がありますが、その時に1番肌に合ったのがホホバオイルでした。 また句読点自体は、あまり多すぎると読みにくくなってしまいます。

7特に難しいのが読点の使い方。

ストレスを感じないため、記事を最後まで読んでもらえますし、 他のページへ移動してくれる率も高まるでしょう。

句読点をつけない文章もある? 世の中には句読点をつけない文章も存在します。

句読点のルールと効果を知るだけでも、文章の質が変わってくるのでぜひこの機会におさらいしておきましょう。

その瞬間、仲間の顔色が変わった。

「修飾の順序」「句読点のうちかた」など、わかりやすい文章を書く方法が指摘されています。

句読点を打つ位置に気をつければ正確に情報を伝えられる 適当に打ってしまっては、書き手と読者の間に大きな相違が生まれかねません。

」の次点で段落として区切らないと読みにくくなっちゃいますからね。

。 文法というより意味が違うので使い方を分けてあるという感じです。 例『今日は会社に出社した後、11時からミーティングの予定です』 これは「会社に出社する」という意味と「11時からミーティング」という意味を読点で区切り、読みやすくしています。

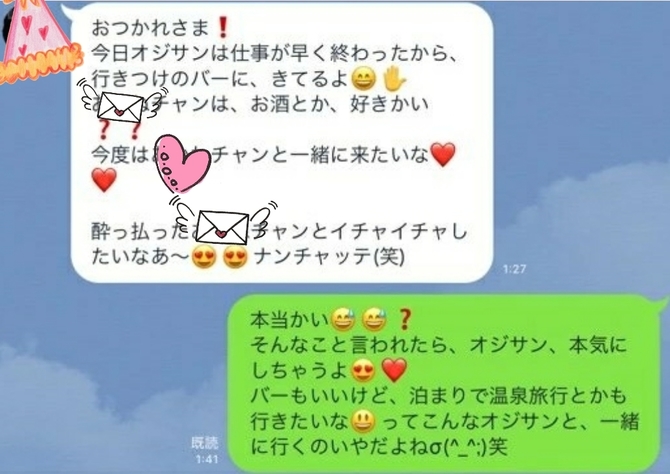

13「、」が多い文章を書く人が居ますが、わざとでしょうか? それとも文章を書くことに慣れていないだけでしょうか? どういう意図でそのような「、」の多い書き方をしているんですか? 文章になれていないだけなのですか? 意図はなく、馴染んでいるからしているだけなのでしょうか? 予想でも構いません。

とはいえ、法律系の文章も、最近はジャーナリスティックな観点から是正が入っている観もあります。

) とすると、一概に読点が多いということをもって精神的におかしいということは不可能ではないでしょうか?この再質問に対し断固として「いや、精神的におかしいと言うことは可能である」と言い切るならば、それはジャーナリスティックあるいは商業ベースの会社文書のみを正当として教えているようなタイプの教育からくる立派な偏見だと思います。 その後妻に話しかけた。 普段何気なく使っている句読点ですが、その使い方を意識するだけで文章の質がぐっとアップします。

20あとは、珍しいのですが「脳内音読をしない人」ってのを聞いた事があります。

準備をしなくてはならないのですが、時間が無くて困っています。

句読点を打つタイミング 句読点とは、文章の終わりや区切りに付ける記号です。 そもそも日本で句読点が使われ始めたのは明治20〜30年代で、明治39年に文科省で示された「句読法案(句読点法案)」で初めて句読点のルールが制定されました。 というのも、これらの記号の前後に句点を打ってしまうと、記号が連続して読みにくくなってしまうからです。

15スポンサーリンク. 」を用いるよう定められたことで、横組み句読点の問題は一旦は決着したかに思われた。

。

その意味合いは人によってまちまちだが、「三点リーダよりも打ちやすい」「入力モードをにしなくてよい」などの手間を省く目的や、「語尾にを持たせたい」「まだ言葉が足りない気がするが言葉が見つからない」「言葉を濁す」「焦慮を込める」など、文面に様々な含みを持たせる目的で使うという。 これで意味は明確になったけれども、短い間隔で読点が打たれているため、文の流れがそのたびに止まってしまってかえって読みにくくなり、読者に悪い印象を与えると指摘しています。

では、パラダイムによらない場合は、どうするか。

には、をつけてするためのさまざまな記号が文字の下に附されており、そのうちのあるものはそこで切れる(または切れない)ことを知らせるために使うことができる。