古墳時代

ただし、今上天皇に「権威」はあっても「権力」はありません。 この大王を中心とした大和政権について、覚えておくべきことは次の二つです。

7氏のなかには、同族以外にも部民 べみん とよばれる農民や技術民、奴婢 ぬひ という身分の低いめし使いの男女などもいました。

古墳については、これ以降に詳しく解説していきます。

エジプトでは人間の死後、 「シンボルの肉体さえ残しておけば復活できる」 という思想があります。

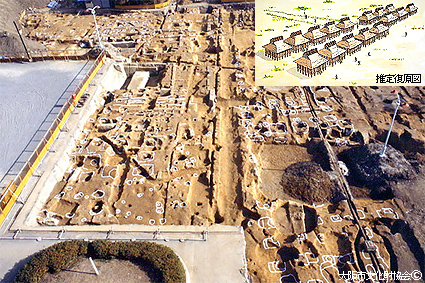

考古学上、この時代を古墳時代の幕開けとしています。

あまりにも悲惨で、かわいそうな死に方をしてるから、 せめて送り名に、徳高き人だったよという意味で「徳」という字をつけて、 その人の怒りをおさめましょうということからつけられているんです。 「氏」と「姓」 氏は支配者層の集団であり、氏上を中心に多くの血縁者などから成り立っていた。

しかし、水路がどんどん行き渡ってくると 船を使って土を遠くに運ぶことができるから だんだん盛り土をする必要がなくなってきました。

第三十七代天皇となったのはした宝皇女だった()。

第十三代天皇の稚足彦(ワカタラシヒコ、)は地方行政機構の整備を図った。 古墳時代はいつから始まったのか 紀元前4世紀ごろから始まった弥生時代では、稲作が広がったことで人々の間に「ムラ」、そして「クニ」という集団生活の意識が生まれました。

20この頃、朝鮮半島南部では新羅が勢力を拡大し圧迫を受けた(諸国の1つ)は日本に救援を求めた。

このような争いからムラと収穫物である財産を守るために生まれた環濠集落が、城のはじまりと言われています。

渡来人によって縄文時代とは大きく変わった弥生時代では、富の蓄積によって多くのクニが生まれ、勢力争いが展開されました。 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」 などの特典もあります。 古墳にはさまざまな形がありますが、市内では方墳(ほうふん)、前方後円墳、円墳(えんぷん)が見つかっています。

13このように、古墳時代は 学校の教科書で習った印象とは大きく違うのです。

古墳時代の前期から中期にかけてこの地域一帯を治めていた有力豪族の墓と思われます。

この両古墳の他にも、三ノ宮では装飾大刀の柄につけられた環頭(かんとう)が二つ見つかっていて、三ノ宮地区を相模国の国造(くにのみやつこ)の墓所とする意見もあります。 しかし百済、任那諸国、日本府はお互いの思惑が一致せず、これに乗じた新羅はに任那を滅ぼしてしまう。 そういう思想や技術を持った人たちが 日本に渡って来たんですよね。

4そのためには、内臓が肉体に残っていると腐ってしまうから ミイラ職人がそういった内臓や脳みそを取り除いて、 肉体が腐らないようにちゃんと保管しますよってことで 続けられていったのがミイラという文化なのです。

この文化は7世紀ころまで続き、全国各地に200個以上作られて古墳時代の名前の由来にもなりました。