【天明の大飢饉とは】わかりやすく解説!!人肉…原因や影響(死者数)・その後など

一旦落ち着いた天候も、 1836年 天保 7 にはまた冷害に見舞われてしまい、大凶作となってしまいます。 76 - 77• ちなみにこの時代には、 牛や馬を食べる習慣はまだありません。

7

一旦落ち着いた天候も、 1836年 天保 7 にはまた冷害に見舞われてしまい、大凶作となってしまいます。 76 - 77• ちなみにこの時代には、 牛や馬を食べる習慣はまだありません。

7その他、(年間 -)、(年間 -)などもを中心に被害をもたらし、四大飢饉に次ぐ飢饉として挙げられる。

また1740年 - 1741年にも冷夏と天候不順による穀物の不作によって大きな飢饉が起きている。

6月には江戸の米価高騰が収まった。

また、 火山灰が大気中に舞ったことで日光が遮断されて日射量が減少し、さらなる冷害を引き起こしたと考えられています。

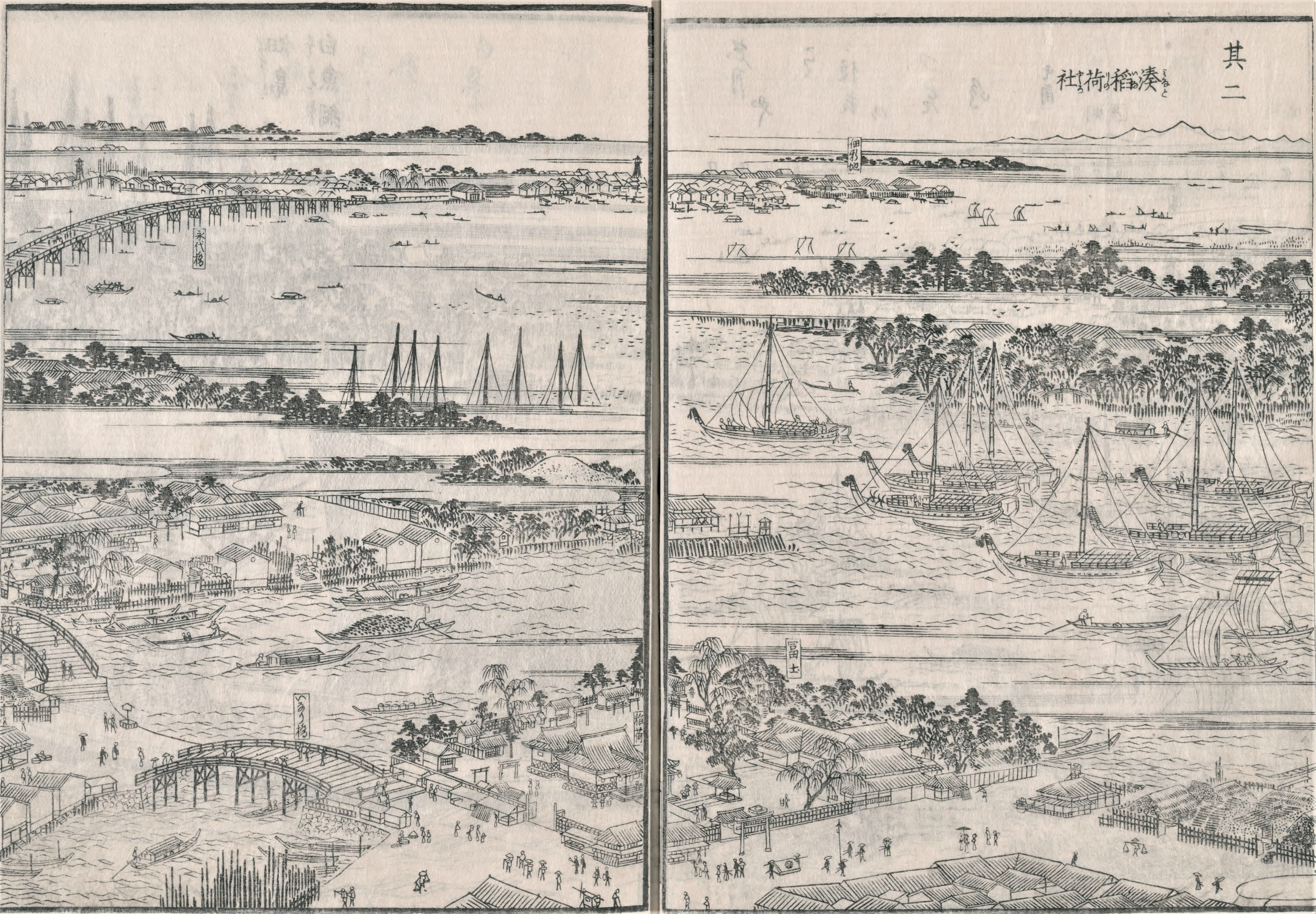

それ以前の1786年には異常乾燥と洪水が起こっていた事も重なり、(天明7年)5月には、やで米屋へのが起こり、江戸では千軒の米屋と八千軒以上の商家が襲われ、無法状態が3日間続いたという。 この寺にも「お救い小屋」があったと聞いていますから、おそらくこの寺まできて、一椀のうす粥を口にしたまま果てた人を供養したものだと思います。 そしてこれが引き金となって近世日本で最大の「天明の大飢饉」が発生した。

なお「否定できなければ真実である」という具合に、物事の否定の根拠を求めるのはいわゆる「」であり、論証としては低レベルな「」の域を出ていない。

1783年の天明噴火 明治時代に観測が開始されて以来、2000回を超える噴火が記録されているこの活動的火山が大暴れしたのは、江戸時代の天明3年(1783年)である。

白河藩は冷夏によると冷害による凶作が起こると予測し上方などから米を購入、隣藩の会津藩から米を譲ってもらうなど飢饉へ対策を行い、領内から餓死者を出さなかった。

さらにこの火砕流・岩屑なだれは吾妻川の渓谷に滝のように流れ込み、高温の土砂と水が混じった熱泥流となって流れ下り、ついに下流の利根川に流入して下流一帯に大きな洪水被害をもたらした(図)。

餓死者を多数出す結果となりました。 その後全国各地へ打ちこわしが波及した。 「卯年 天明3年 凶作にて飢饉たりし事、天よりは災いを降らし、地にも変ありしより発れり」 といった書き出しで、その前年からの気象状況を記しています。

4松平定信が老中に就任した時期と米価高騰が治まった時期が重なり、彼は民衆に温かく迎えられた。

ある意味人災といえるかも知れません。

空は隅々まで青く晴れて、冬とは思えない暖気が続き、人々は不安げに空を見上げることが多くなった。

家斉は寛政時代の者を遠ざけ、田沼派であった 水野 忠成に命じると、賄賂政治が横行し財政は行き詰まります。

といった意味のことを序章で述べています。 1782年(天明2)7,243石(表高2万石)• この噂がきっかけで 「享保の打ちこわし」という、江戸時代最初の打ちこわしが行われました。

13他には、国学者の 足代 あじろ 弘訓 ひろのり が糠に小麦とそば粉を混ぜる糠団子を配るなど、津藩ではさまざまな努力や工夫がされました。

さらに天明3年7月には 浅間山の大噴火による降灰で田畑が埋まって被害が拡大しました。

やがてこの溶結部の厚さが増すと再流動が始まり、溶岩流となって浅間山の北斜面を流れ下った。

時として白い毛のようなものが飛んでくる。

また民間の篤志家に金品の義捐を勧奨し、寄付者名簿は享保19年、『 仁風一覧 ( じんぷういちらん )』として刊行されます(天保8年刊行の『仁風便覧』は、この『仁風一覧』に倣ったもの)。