モスキート音で聞こえ年齢・耳年齢をチェック

聴力の健康診断でわかる病気 聴力の健康診断結果では難聴、中耳炎、耳下腺炎などを疑うことができます。

7ですので500Hz~2000Hzの聴力は生活の質にダイレクトに影響します。

滲出性中耳炎は子供、特に幼児期に多く、それがちょうど言葉を覚えたり、友達や親子のコミュニケーションを身につける時期でもありますので、きちんと治療することが大切です。

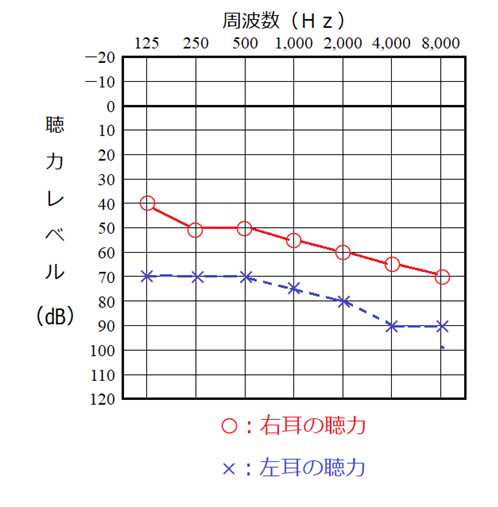

年齢によって聞きにくくなる難聴を老人性難聴。

・保護具を使わないといけない人に使わせるということも騒音健診の目的の一つと考えている。

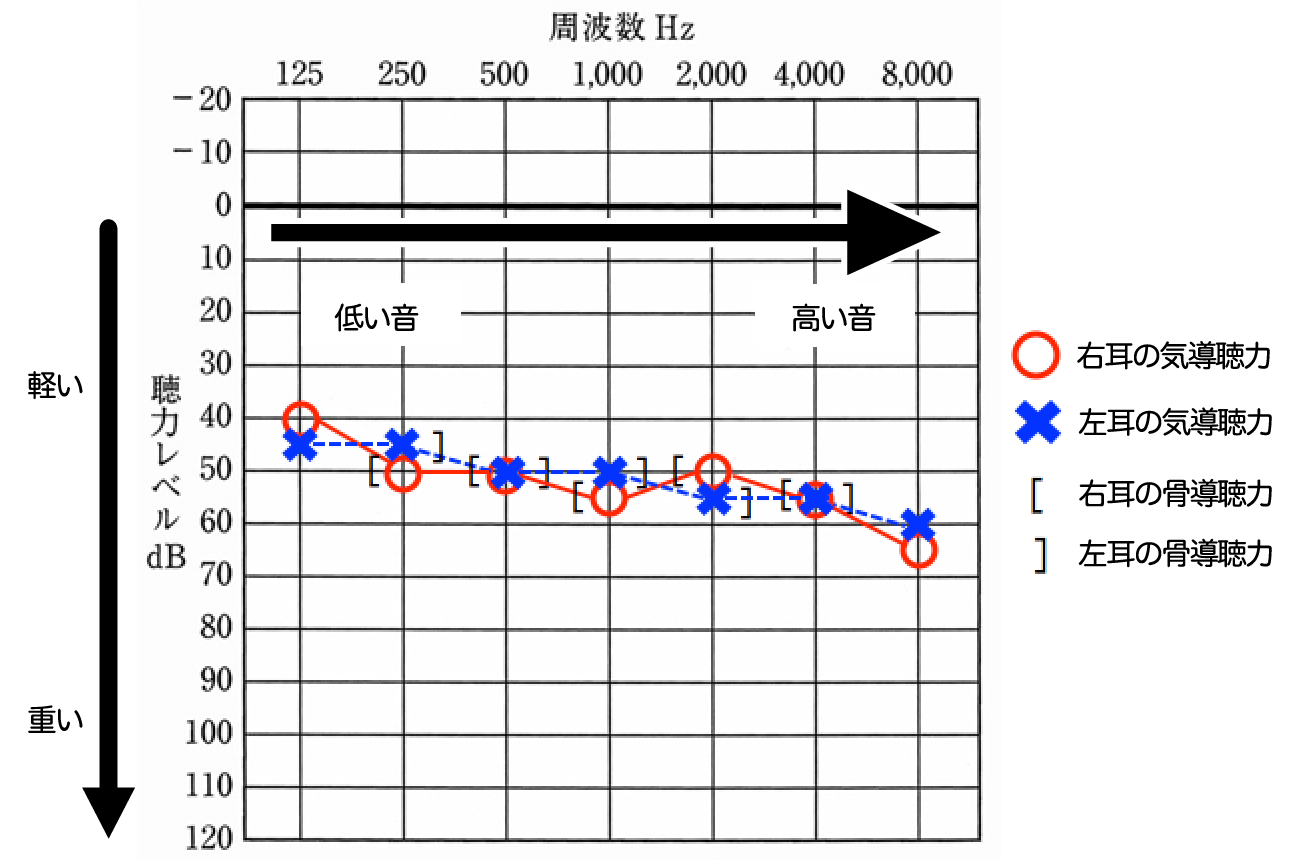

低いdbであればあるほど、小さな音も聞こえていることになります。

老人性難聴のオージオグラム 次は、加齢に伴う感音性難聴の例です。

健康診断の視力・聴覚の検査|健康診断 食育やダイエットからメタボ対策まで無料で栄養アドバイス 食と健康の総合サイト e840. また、視力とは裸眼あるいはメガネやコンタクトレンズを使用した矯正視力の場合の測定値です。

6右下の写真がオージオメータですが、大きなダイヤルは音圧(音の大きさ)を変えるためのものです。

滲出性中耳炎• 普段の会話は、500-2000Hzで行われるため、自覚がない場合が多いとされます。

・その他、著しい左右差(20dB以上)を認める場合は、耳鼻科受診を要する。

伝音難聴単独では高度難聴(60 dB以上)となることはないのですが、このように骨導値の閾値上昇を伴った混合性難聴となりますと、高度難聴となることも多いです。

e機関 聴力検査 判定 4000Hz 30dB 未満 管理A 30dB 以上かつ 管理B 要注意 1000Hz、4000Hzの聴力の いずれとも15dB以上の差 *備考 ・受診者全員に選別聴力検査を行い、必要時のみ聴力の閾値をとっている。 混合性難聴は伝音性難聴と感音性難聴の両方の症状を呈します。 気導はヘッドフォンで、骨導は振動板という物を耳の後ろにある骨の出っ張り(乳突部)に当てて測ります。

例えば、平均聴力を計算した際の、右耳は、51. 左は、聴力が正常な人のオージオグラムの1例です。

一般的には、この聴力の数値を基本として、難聴のレベル、聞こえにくさを理解します。