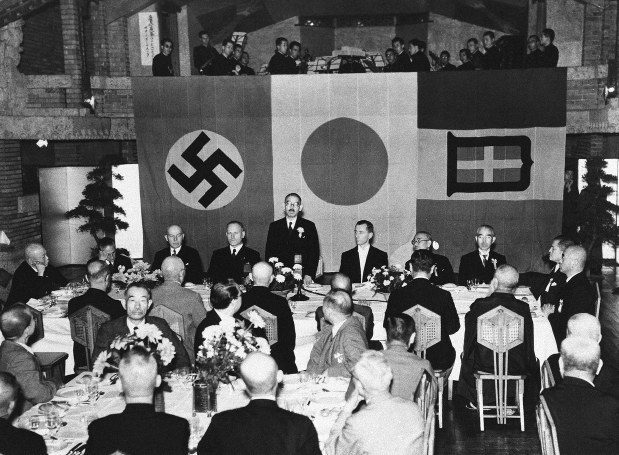

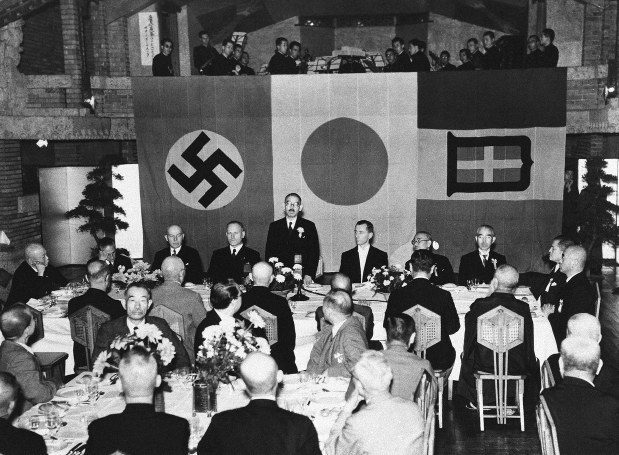

日独伊三国同盟とは? 世界の仲間はずれになっていた日本とは?

日印通商協定 1958年• ただし伊藤の話はから近衛が聞いたというもので、西園寺公望はそもそも疑わしいと見ていた。

日印通商協定 1958年• ただし伊藤の話はから近衛が聞いたというもので、西園寺公望はそもそも疑わしいと見ていた。

1905年• 各在外公館からは独ソ戦況に関する情報とともに,「静観」と「参戦」それぞれの立場からの具申電が寄せられましたが,特に大島駐独大使からは,直ちにドイツを支持すべしとの見解とともに,ドイツ側が日本の早期参戦を希望しているとして政府の決断を促す具申電報が届けられました。

締結に至る経緯 [ ] 日独伊三国同盟への動きは、1938年夏から39年夏までの日独伊防共協定強化への動きと、40年夏から三国同盟締結に至るまでの動きの二つに分けられる。

独ソ戦が始まります。 当時2円もする、子供には高価な本でした。 もはや政権は軍部の影響を無視できない、というか 軍部の言いなり。

またビルマ地域経由での国民政府への物資支援も再開されることとなりました。

これに対してソ連側は11月18日,中立条約案を逆提案するとともに,再び日本側に北樺太石油・石炭利権の解消を迫ることとなり,これにより交渉は頓挫しました。

同盟締結の奏上を受けた昭和天皇は「今しばらく独ソの関係を見極めた上で締結しても遅くないのではないか」と危惧を表明したが、近衛首相は「(ドイツを)信頼致してしかるべし」と奉答した。 アメリカに勝つのは絶望的でした。

3日独伊三国同盟の条約では、第一条にドイツ、イタリアが欧州で新しい秩序を形成し、彼らがその秩序の中で指導的な立場となることを日本が認めること、第二条で日本が大東亜地域で新しい秩序を形成し日本がその秩序の中で指導的な立場となることをドイツやイタリアが認めること、第三条で日本、ドイツ、イタリアのうちの一カ国が欧州での戦争や支那事変に参戦していない国から攻撃された時に同盟三カ国はお互いあらゆる方法で援助すること、第五条で今回このような約束がされたものの、この同盟関係が締結した三か国それぞれの国とソビエト連邦との間で構築されている関係を変更させるものではないということを同盟締結三カ国はお互い認めること、という主旨の内容が記されています。

しかし5月にが勃発し、その最中の8月27日にが締結されると平沼内閣は総辞職し、三国同盟論も一時頓挫した。

本冊の販売情報については,下記までお問い合せください。 ドイツとの防共(=共産化を防ぐこと)強化に務めていた日本にとって、共産主義国家のソ連とドイツが手を結んだ事実は、衝撃的な出来事として記憶されました。

5一 防共協定の加盟国拡大と強化問題• さらにドイツ側は9月中旬以降,米国側に対して三国同盟条約の対米適用(独米戦勃発の場合は日本の対米即時参戦を招来する旨)に関する米国の見解を質すことを,繰り返し日本側に求めました。

三国同盟の推進者の松岡は、日独伊三国軍事同盟に加えて、ソ連を中立化させる、できれば日・独・伊・ソの四国協商の実現を図り、これらの軍事的圧力を背景に対米調整を有利に進めるという構想を抱いていたが、同盟の成立は米・英を強く刺激し、太平洋戦争突入の要因となった。

第三条 日本國、「ドイツ國」及「イタリヤ國」ハ、前記ノ方針ニ基ツク努力ニ附相互ニ協力スヘキ事ヲ約ス。

石沢-ハルト協定 1937年•。

交渉は参戦の自主性留保の問題などをめぐって対立があったものの,9月24日に妥結し,9月27日,ベルリンにて日独伊三国同盟条約が調印されました。

三国同盟条約は、前文と本文6条とから成り立ち、その内容は、ヨーロッパおよびアジアにおける「新秩序建設」に関し、ドイツ、イタリアおよび日本は、その「指導的地位」を認め合うこと、また日中戦争およびヨーロッパ戦争に参加していない第三国の攻撃に対してあらゆる「政治的、経済的及軍事的方法ニ依 よ リ相互ニ援助スヘキコト」を誓約する純然たる軍事同盟であった。 1930年• 2008年• この電報では,7月2日の御前会議決定に基づき政府は目下新情勢に対処するため「全面的戦争態勢ノ完整」に努めており,日独協力はそれぞれの勢力範囲において「自強ノ方途」を講じつつ相互に策応することを主眼にするので,行動の「画一整斉」のみが唯一の協力ではないと論じてドイツ側を説得するよう大島大使に促しました。

あと勝手にソ連と条約結ばないようにしよう」というもの。

1938年• これはかなり長い文章で、小学校では教えませんでしたが、本で見て知っていましたし、のちに中等学校で、 教練 きょうれん の科目で教わりました。

三国締結の直接的は 1881年4月のフランスの占領で,これによってイタリアはオーストリア,ドイツに,イタリアとフランスとの接近を恐れるドイツが,翌年オーストリアを説得しを結んだもの。 またアメリカは10月に入り東アジアに居住するアメリカ人女性や子供に対し米国へ帰国するよう勧告を出しました。

161951年• 大島大使からもヒトラーの対米決意が強硬である旨が伝えられる中,12月8日,太平洋戦争開戦に至ることとなりました。

陸軍による日独伊三国同盟への反応 一方、陸軍も昭和15(1940) 年夏の時点で、それまでの北進=対ソ戦優先という自身の基本戦略を後回しにしていました。