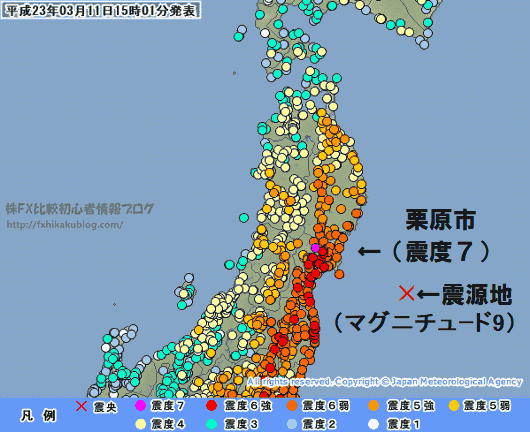

3.11 震度。 13日の震度6強は東日本大震災の余震か 10年たっても続く大きな余震

栄村大震災とは? 3.11翌日の震度6強 「忘れられた被災地」の現状は

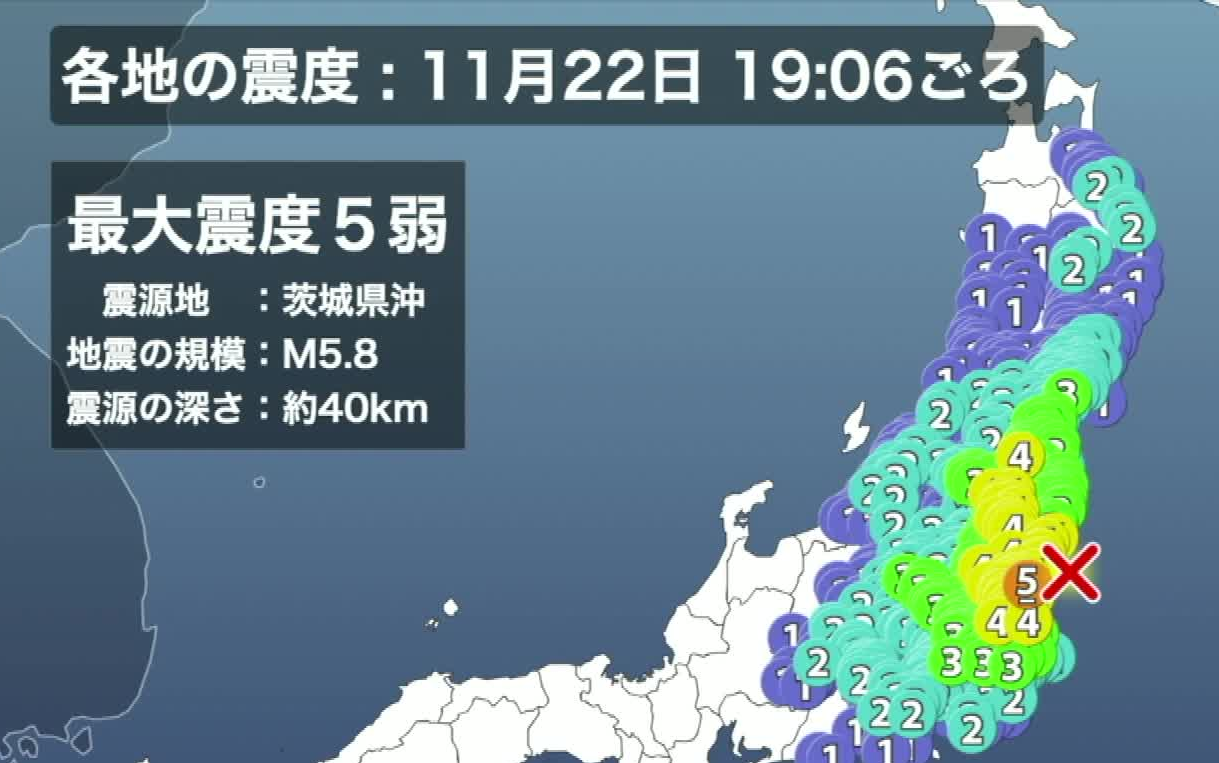

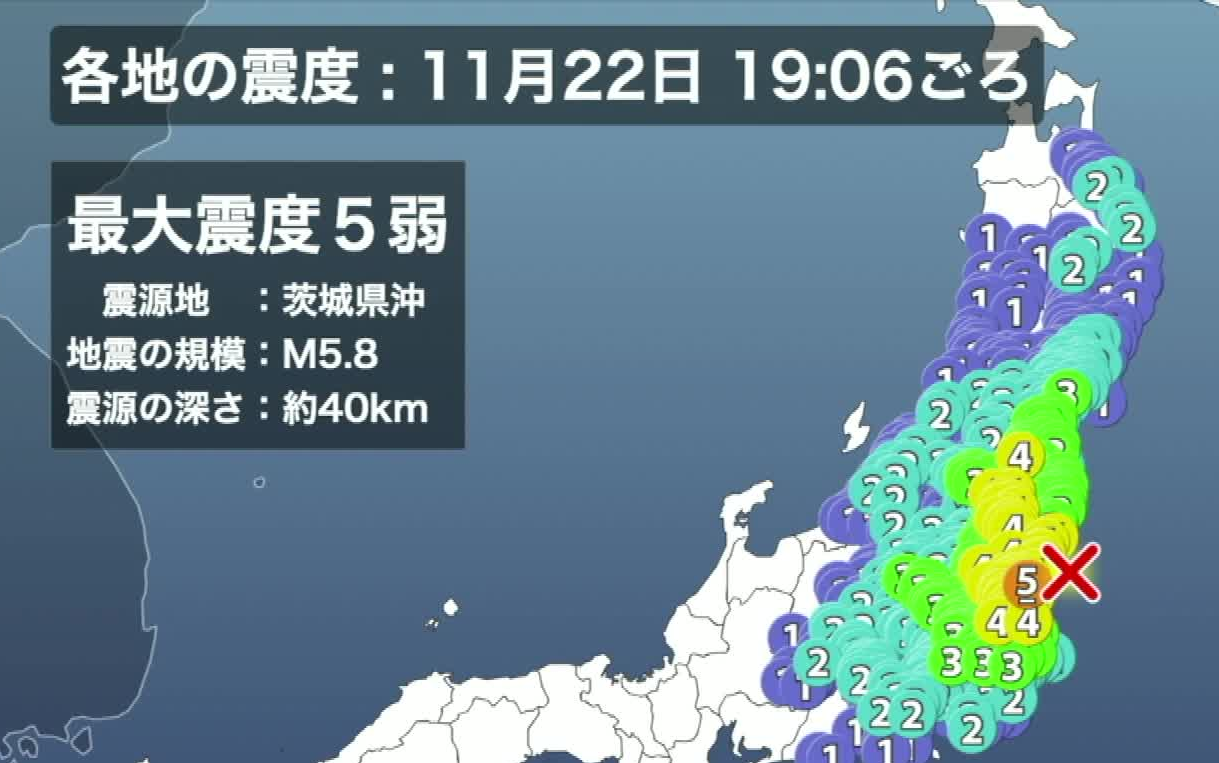

気象庁はこの地震の震源を栃木県南部と速報したが、間もなく茨城県南部に訂正している。 9の地震 震度 都道府県 市区町村 5弱 岩手県 宮古市 2015年2月17日13時46分ごろ岩手県沖を震源とするM5. 1 ;-webkit-transition:background. ところで、1884年に最初の震度階級が定義されて以降、何度も繰り返されてきた改訂での問題点の一つは、階級数が統一されなかった点だ。 数字化すると、「震度3の地震は、震度6の地震の半分の被害しかない」という誤った相互比較に用いられたりもする。

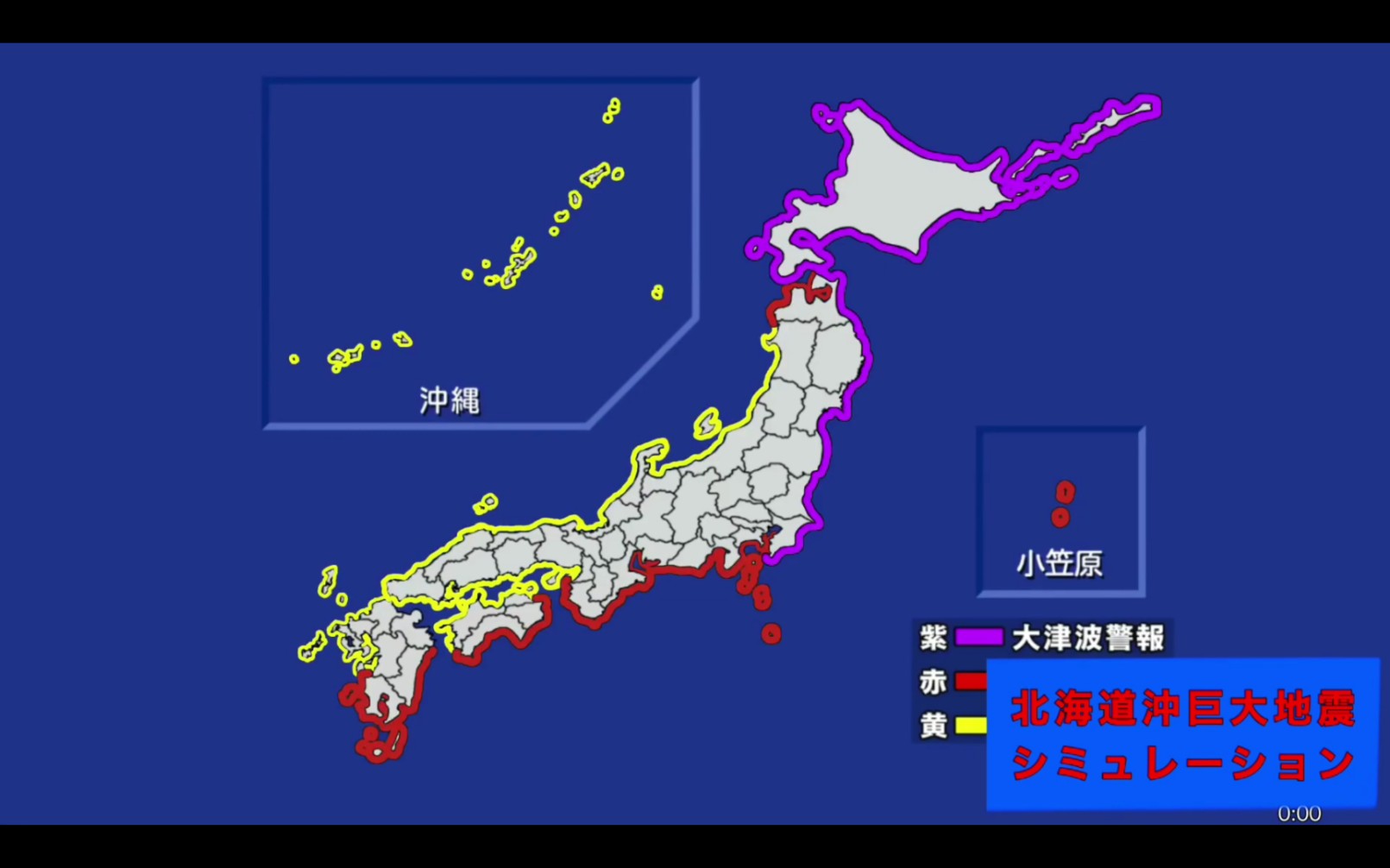

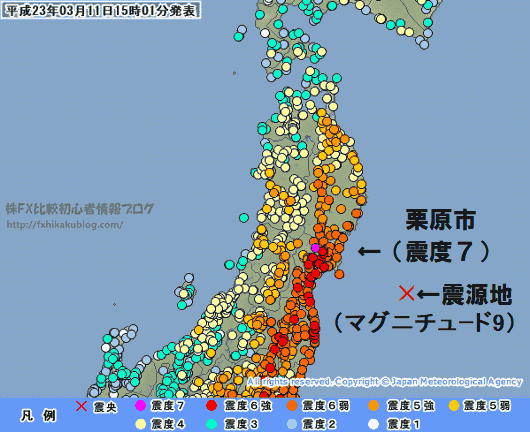

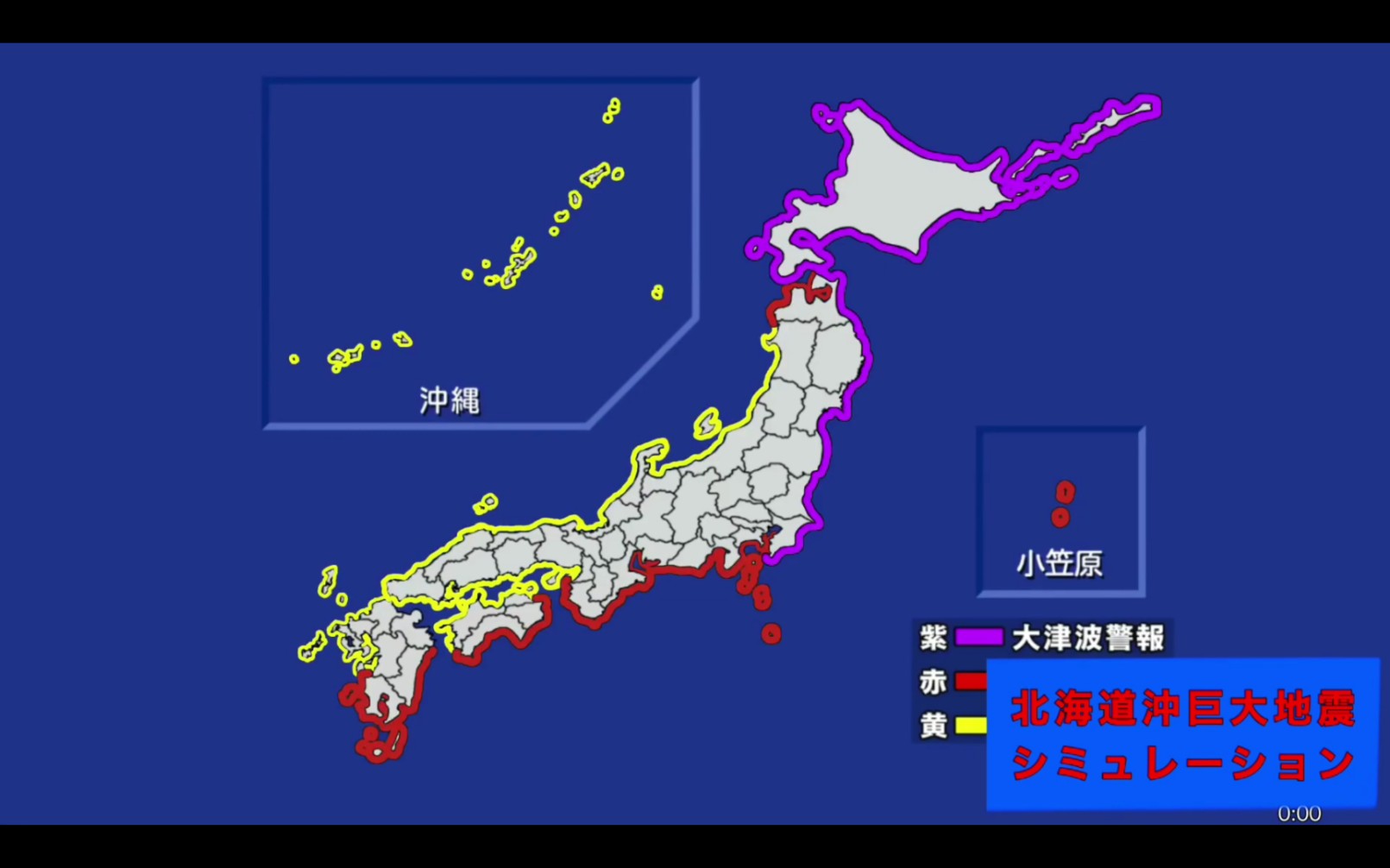

東北地方太平洋沖地震

気象庁。 5を基準とし、計測震度8の揺れが来たときに「想定外」の言葉を多用せざる得なくなると思います。

東北地方太平洋沖地震の前震・本震・余震の記録

そもそも、震度7が最大として分類してきたこれまでの経過があるのだから、それを皆が熟知すればよいだけのこと。 このような地震は特殊な例ではなく、過去の海溝型の大地震後にも余震域周辺および震源域とは離れた場所で、数年間に渡って誘発地震が発生したケースがある。

0の地震 震度 都道府県 市区町村 5強 宮城県 石巻市 5弱 宮城県 涌谷町 大崎市 女川町 2013年9月20日2時25分ごろ福島県浜通りを震源とするM5. プレスリリース , 気象庁, 2011年3月30日 , の2011年4月9日時点におけるアーカイブ。

長く使われてきた、 無・微・軽・弱・中・強・烈・激 といった漢字による階級表現には、重さや容量の階級(微・軽)、エネルギーの階級(強・烈・激)、汎用の程度の階級(無・微・中)などが使われ、ごっちゃに当てはめていた。

13日の震度6強は東日本大震災の余震か 10年たっても続く大きな余震

海底基準点(海底に設置された電子基準点)のデータでは、震源域のほぼ真上に位置する「宮城沖1」が東南東に約24 m移動し、約3 m隆起したものが最大であった。 あえて定義を変えて旧来の「震度」に上書きして、その知識を正しく万人に浸透させられますか? 新たな混乱を生み出すだけに終わると思います。

8

地震情報 2011年03月11日 14時46分頃発生 最大震度:7 震源地:三陸沖

.jpg)

思い出すとやっぱり怖い」と話し、「いつどうなるか分からない自然の怖さを痛感した。 7 5弱 余震 2011年 03月12日 03時59分 08km 6. 私は獨協大学で2つの講義を担当しているが(受講生数は約450人)、学生たちに「震度7が震度階級では最大」であると話したところ、次のような感想が寄せられた。 9 5弱 余震 2011年 03月11日17時40分 福島県沖 30km 6. font-awesome-5 blockquote::before,. 3月30日と6月23日に一部の震度データが修正されている。

栄村大震災とは? 3.11翌日の震度6強 「忘れられた被災地」の現状は

6の地震が起き、青森県階上町で震度5弱。 関東地方ではで河口から約40 km上流まで、で河口から約28 km上流まで遡上していることが確認された。 4の地震 震度 都道府県 市区町村 5強 福島県 いわき市 2011年11月20日10時23分ごろ茨城県北部を震源とするM5. 堆積物の広域調査から同様の巨大地震は、頃、貞観11年(869年)、1500年頃と過去4回発生しており、再来間隔は450 - 800年程度と推定する報告があった。

4 5強 スラブ内 逆 WNW-ESE P 余震 負傷11 2011年 08月12日 03時22分 福島県沖 52km 6. なお、、同県、は観測データ不足による欠測扱い。

2018年3月6日までに観測されたものでは、M5以上が929回、M6以上が127回、M7以上が10回、最大震度4以上のものは383回、最大震度1以上のものは13,386回あった。

テレビ報道者も間違う「震度最大10」の誤解:日経ビジネス電子版

菅義偉首相が官邸に入った。 また2000年代に日本の地震学界での支持が広がっていた「アスペリティモデル」に対しても矛盾が指摘されていて、地震の活動度に地域差がある東北沖では地震の少ない地域では「非地震性のすべり」がひずみを解消しているという説を見直す動きもあった。 誘発地震 [ ] この地震では震源域から離れたところでも被害地震(遠隔誘発地震)が発生している。

3

.jpg)