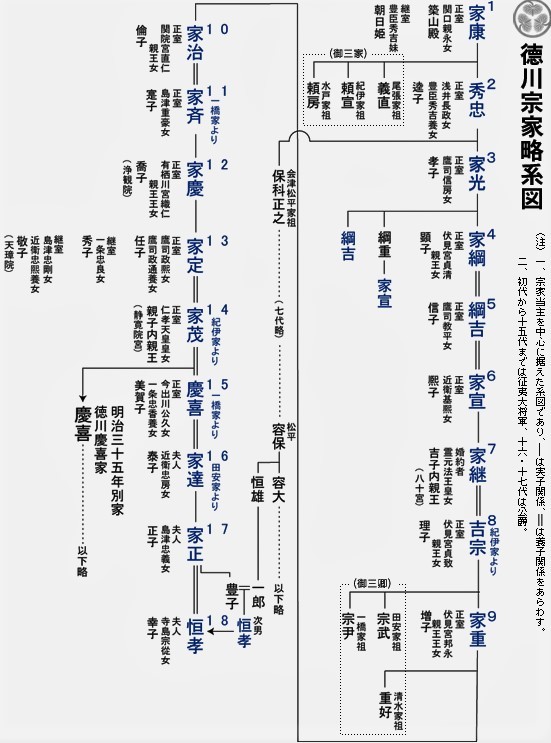

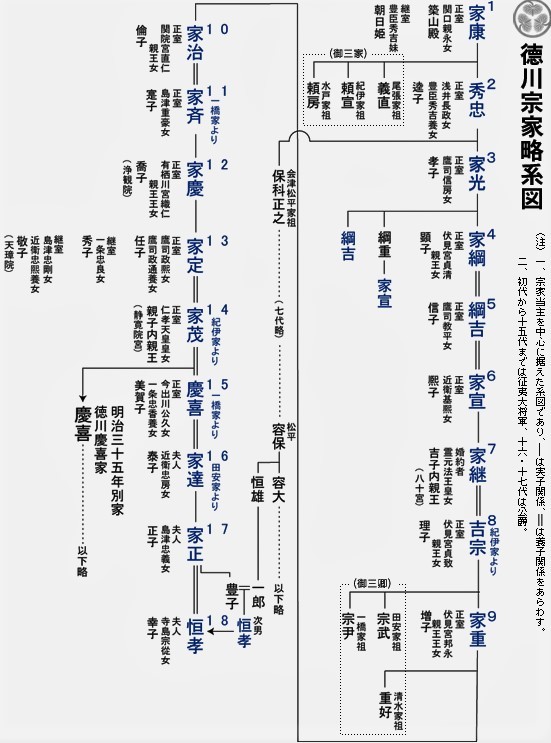

徳川「御三家と御三卿」の違いは?役割やその特権について分かりやすく解説

徳川5代目、6代目あたりから、水戸家が徳川御三家の仲間入りを果たすのです。 一橋家も紀州家が大元なんですが、慶喜さんは水戸家出身なので水戸藩の人たちの後押しが半端ないんですね。

17

徳川5代目、6代目あたりから、水戸家が徳川御三家の仲間入りを果たすのです。 一橋家も紀州家が大元なんですが、慶喜さんは水戸家出身なので水戸藩の人たちの後押しが半端ないんですね。

17慶喜がのちに「よもやの将軍」になってしまった、というのは、偶然に偶然が重なった運命の皮肉ともいえますが、もしかして幕府のメンバーの潜在意識として「水戸出身の子供を将軍候補においていけば、まさかの非常時に役に立つかも知れない」という保険の意識があったかも知れないと私は思います。

一橋の跡取りを将軍の養子にして、田安家と清水家の跡取りたちはみな大名の養子に出してしまえば、いずれ三家とも自然消滅して、三十万石の出費が浮くではないか」というわけです(あからさまにそう宣言したわけではありませんが)。

ここにいたって御三卿は、もはや藩でもなければ家ですらなく、将軍の子供が「めぼしい養子先」を見つけるまでの、便利な待機ポストのようになってしまいます。

なお、水戸家からは最後の15代将軍が御三卿の一橋家へ養子に入った後に将軍家を継承することになったが、あくまでも一橋家からの将軍継承であり水戸家からではない。

徳川宗武は、15名の子に恵まれましたが、長男から四男までの男子は短命だったため、五男の「徳川治察」(とくがわはるさと/とくがわはるあき)が家督を相続しますが、徳川治察は妻子を持たないうちに病没。

11「 将軍家に後嗣が絶えた時は、尾張家か紀州家から養子を出す」ことになっており、実際に7代将軍家継が8歳で死去したため宗家は断絶した。

そうして、浮いたお金を幕府に献上させました。

清水家は、当主が明治元年当時は日本を出国中だった上、帰国後に水戸徳川家を相続して当主不在となり、立藩することはなかった。

将軍の子に適当な「一橋家当主」の成り手がいなければ、御三家の息子の誰かを呼んできて当主にせねばなりませんひとつ間違うと将軍になってしまうポストですから、誰でもいいというわけにはいかないからです。

あの有名な「暴れん坊将軍さん」です。 母は正室・吉子女王。 幕藩体制下では、藩主が死亡して家督相続者を欠いた場合には藩の組織(領地・城地・家臣団)は改易されることが定められていた。

15「幕末の四賢侯」(ばくまつのしけんこう:幕末時代に活躍した4名の偉人)のひとりであり、西洋から「セイヨウリンゴ」をはじめて日本へ輸入したことから「りんごの父」とも呼ばれています。

さらに、吉宗の長男である第9代将軍徳川家重が、自身の次男・重好を別家させることで、三家の体制が確立した。

元は、宗家の後嗣が絶えた時に備え、家康が宗家存続のために遺したものであるとも言われる。 吉宗がいつから血統保持を目的とした御三卿の構想を持ったかと言う事ですが、一橋宗尹の長子・小五郎が越前松平家に養子に行ったのは延享4(1747)年、一橋徳川家の成立の後の事ですが長子を越前松平家に養子に送っている事から、この頃でもまだ吉宗には将軍家の血統保持と言う構想が明確には無かったと思われ、御三卿が適当な養子口が見つかるまでの一時的なものから、将軍家の血統保持と言う目的に本格的に変化したのは吉宗が晩年、清水徳川家創設の構想を持った時からだろうと考えられます。

139男の「尾張徳川家」 10男の「紀州徳川家」 11男の「水戸徳川家」の誕生です。

1k件のビュー• 御三家当主のは、特にと称された。

明治維新の時、徳川宗家の味方を尾張徳川家がしなかったからあっさり勝敗が決まったと言われています。 御三卿当主は常に存在しているわけではなく、不在のまま家だけが存続することが許されていたことも、他の家との大きな違いである。

ひとつの大名家ではなく、あくまで徳川将軍家の家族や親戚という立場だったため、こうした体制でも問題はありませんでした。

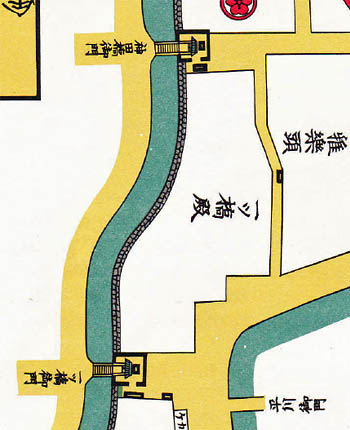

紀州藩は、上方と江戸との間を経由で行き交うなどが通過するに面する地に位置した。

脚注 [編集 ] [] 注釈 [編集 ]. 桑名松平家は、徳川家康の異父兄弟が久松家を継いだことから松平の性になり親戚関係となりました。 江戸時代初期には、将軍家である徳川宗家に尾張家と紀州家を加えた三家を御三家と呼ぶこともあり、また尾張家、紀州家に(の三男(松平姓とも)1代に終わった)を加えた3つの大納言家(水戸家は中納言家)を指して御三家という場合もあり、その頃の水戸家は尾張・紀州と較べるとやや家格が劣る(紀州家の分家)と見られていた。

10江戸時代の「御三家」といえば「尾張、紀伊、水戸」ですが、「御三卿」って・・・? 「御三卿」とは、田安徳川家、一橋徳川家、清水徳川家を総称した呼び名です。

第8代将軍徳川吉宗(第5代藩主)が田安家・一橋家を創設した意図は、 第7代藩主のとの対立を踏まえて、従来から将軍家(徳川宗家)の後嗣を出す役割を担ってきた徳川御三家と将軍家との血縁関係がしだいに疎遠になったことに鑑み、御三家とは別個の親族を将軍家の新たな藩屏とすることにあった。

田安徳川家(田安家) - 始祖は徳川宗武(第8代将軍徳川吉宗の次男) 一橋徳川家(一橋家) - 始祖は徳川宗尹(第8代将軍徳川吉宗の四男) 清水徳川家(清水家) - 始祖は徳川重好(第9代将軍徳川家重の次男) 徳川将軍家に後嗣がない際に将軍の後継者を提供する役割を担う。

最初におこなったのが上げ米といわれるもので、大名から石高一万石について百石、要するに石高の百分の一を献上させました。