ギボシ端子の正しいかしめ方(付け方)(1/2)

そうすることで銅線が太くなるので接触不良が減ります。 確かにかしめ部分は抜けにくくなりますが、正しいかしめ方とは言えません。 2スケアはダメってことか。

17

そうすることで銅線が太くなるので接触不良が減ります。 確かにかしめ部分は抜けにくくなりますが、正しいかしめ方とは言えません。 2スケアはダメってことか。

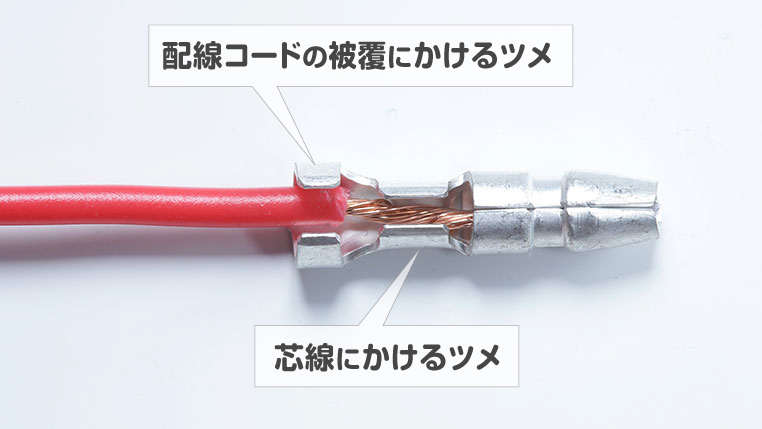

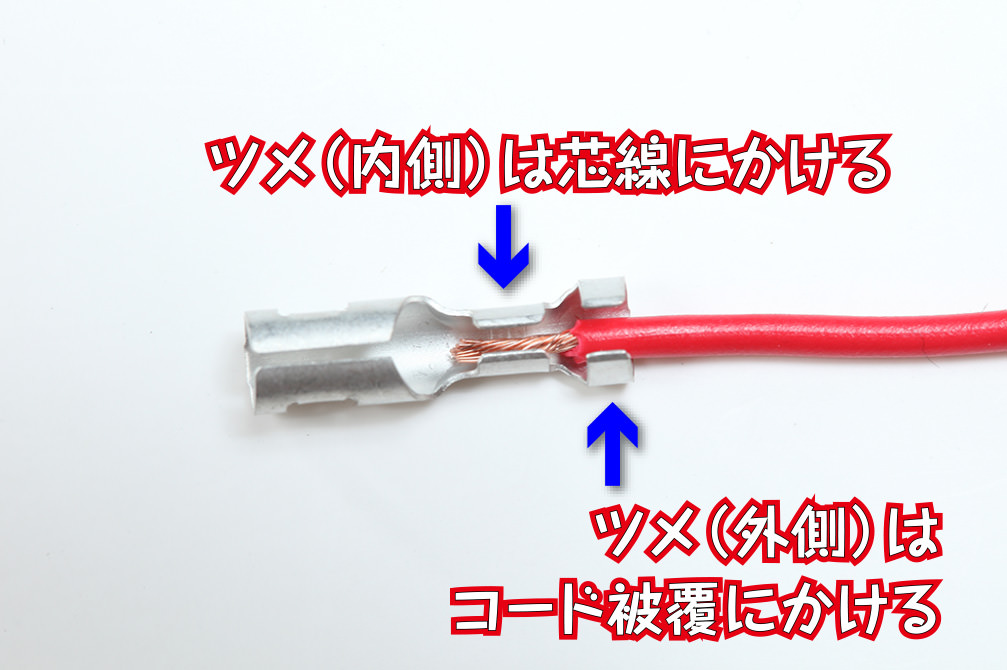

17カテゴリー• 芯線部分を被覆部分に折り曲げて、端子の小さいツメで被覆と芯線を同時にかしめる方法。

だから電気の流れを考えて使い分けるのです。

こうしたカシメで固定する端子は、ギボシ端子の他にも平型(ファストン)端子や丸型端子など多くの種類があります。

9最後に本締めすれば被覆に刺さるので配線が抜けにくくなります。

ギボシ端子の取り付け方 まずは被覆 ビニールの部分 を剥いていきます。

経験からクルマ関係の話題が中心ですが、モバイルや家電・ホビーなども得意分野です。 なので、平型端子はオスが余ることが多いです。 はんだよりも簡単に取り付けられて着脱もできるので、配線作業が必要となる電装品の取り付けに適しています。

17また、ギボシ端子や平型端子なら、接続後に配線を切断することなくスムーズに取り外すことも可能で、メンテナンスも容易となるというメリットがあります。

これはアース線に使用されることが多いです。

(もったいないのですが確実にかしめなければならないからです) また、ギボシ端子のかしめた部分が抜けてしまうからといって、下記のように配線コードの芯線を折り曲げてかしめることは、おすすめできません。 現状では、これほどまでの詳細な説明ができていないのは事実でございます。 LEDアイテムやナビやETCを取り付けるの、避けては通れないのがこの配線作業。

14……え? そんなのルールがあるんですか?? どっちがメスでどっちがオスでも、つなげてしまえば同じでは?• ギボシ端子をかしめた後、必ず確認のために引っ張りますが、そのときにかしめ部分が抜けてしまうということがあります。

そういった理由からエーモンでは平型端子のメスだけも販売されています。

そういえばそんな違いがありますね。 コメントありがとうございます。 ショートは異なる極性同士が触れて しまった時になります。

18なるほどね〜。

ワイヤーストリッパー部分って、穴がたくさんありますけど……ドレ?• 漠然と差し込んでいただけじゃないんだ。

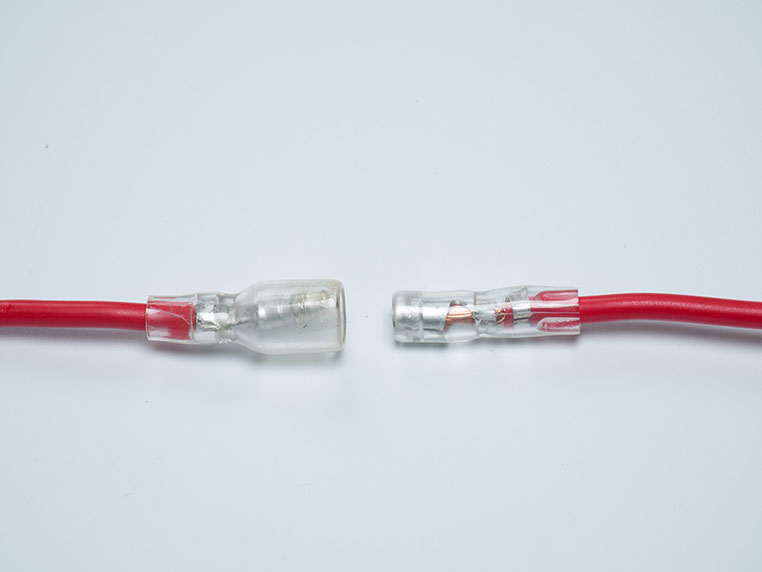

エーモンの配線コードを使う人なら、0. この2つに明確な違いは規定されておらず、またその主な用途も電線(ケーブル)と圧着端子を圧縮接合(カシメる)するためのカシメ用の工具、ということでどちらも圧着ペンチと呼んで間違いではありません。 透明なものは「スリーブ」と呼ばれ、端子の絶縁と保護のために取り付けます。 2スケアでも十分なのでよく使われますが、 ギボシ端子は使えない、という点には注意が必要です。

112スケアの細線にはギボシ端子は付けられません。

5sqは意外と細いコードですが、かしめられる設定です。