労働時間・休日 |厚生労働省

祖父母• ・法定休日を特定するか否かは会社側の任意。 そのため,使用者には法定休日の特定義務はないと解されています。 では、法定休日は就業規則にどのように記載するとよいのでしょうか。

13

祖父母• ・法定休日を特定するか否かは会社側の任意。 そのため,使用者には法定休日の特定義務はないと解されています。 では、法定休日は就業規則にどのように記載するとよいのでしょうか。

13・法定休日と所定休日では割増率が異なる。

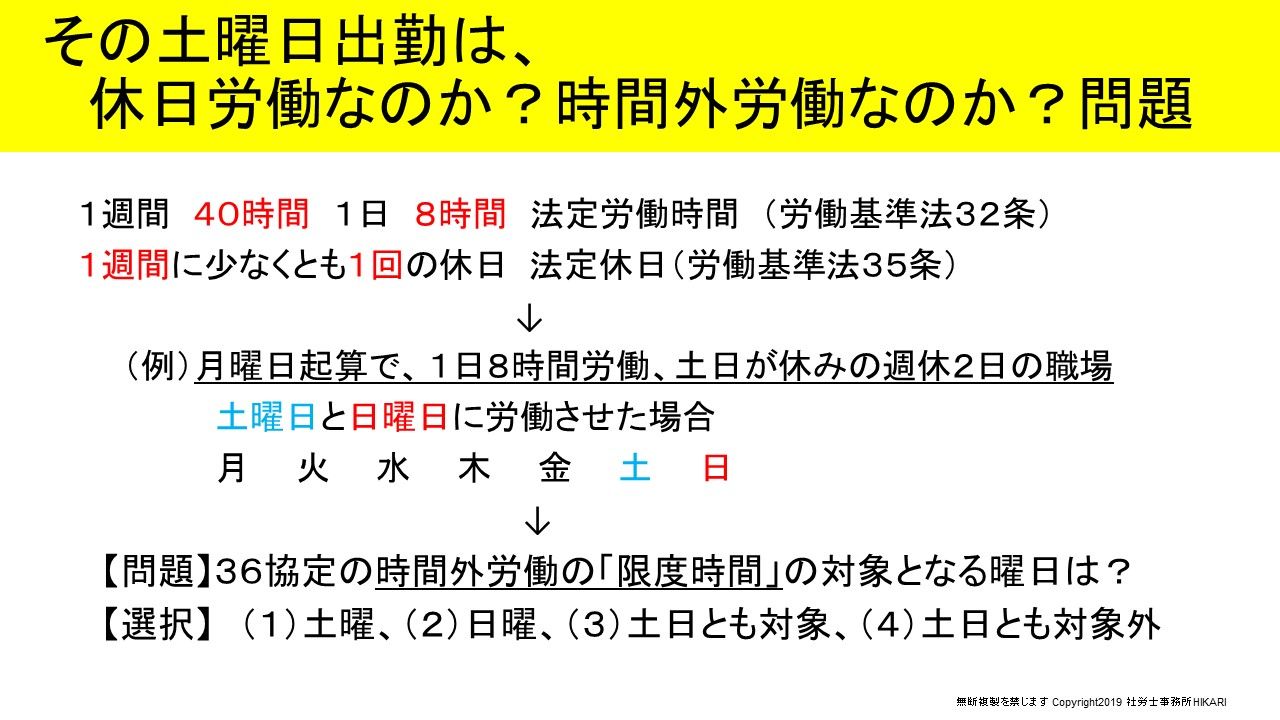

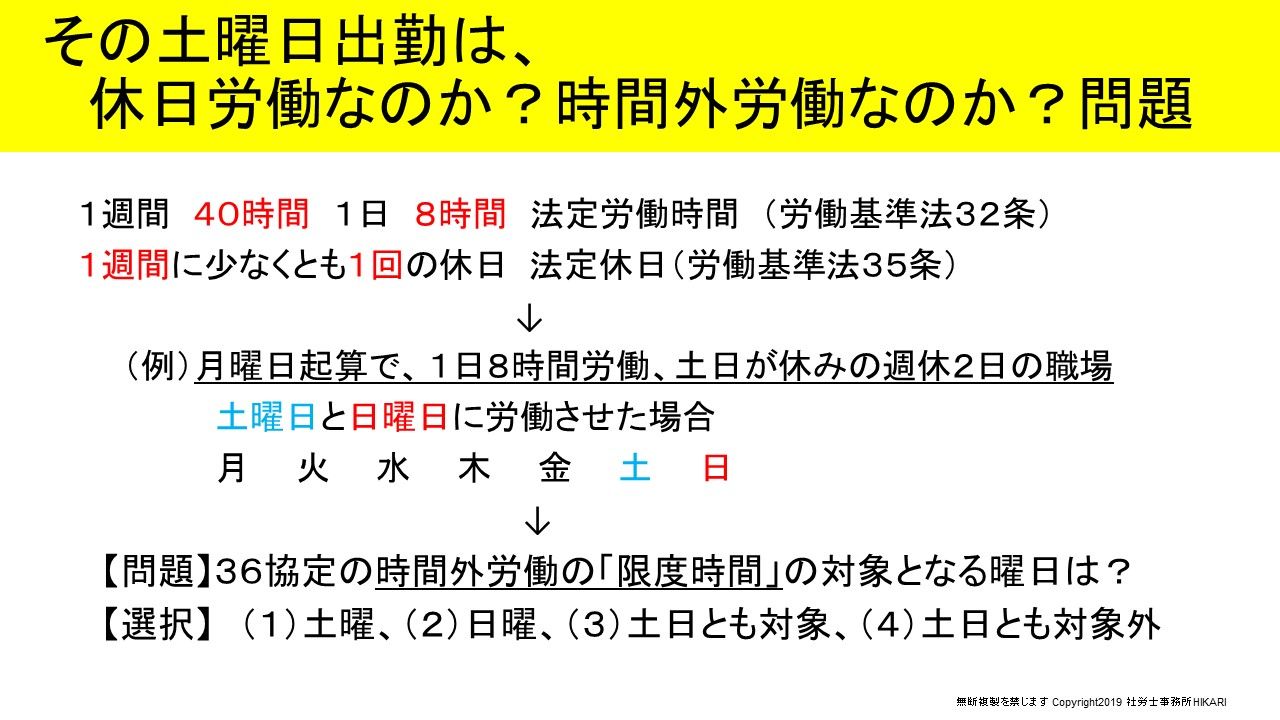

法定休日の特定が問題となるケースの事例 法定休日の特定が問題となるケースの具体的事例を見てみます。

この休みを法定休日と言います。 つまり1日の労働時間が短い場合には独自に「法定外休日」を設ける必要がなくなるため、年間休日数は少なくなります。

6法定休日は日曜日と思っている人も多いですが、それは誤りです。

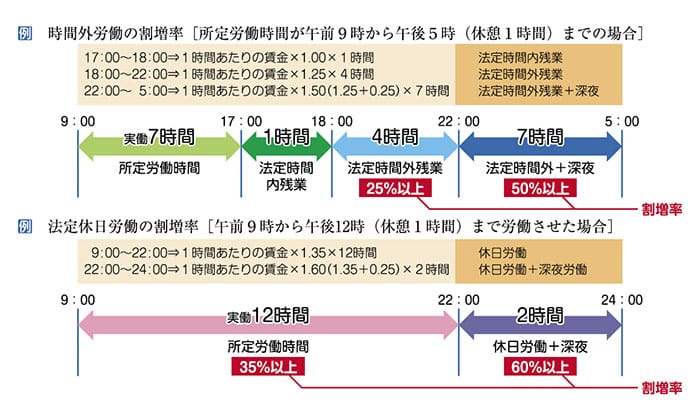

よって土曜出勤した分を週40時間を超える時間外労働として25%増しで支払います。

で確定でよいでしょう。 なお、 休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、休日労働が深夜に及ばない限り、何時間労働しても休日労働としての割増賃金を支払えばよい(昭和22年11月21日基発366号、昭和33年2月13日基発90号)。

多くの企業は週休2日を採用していますが、業務が繁忙期になると時間外労働や休日労働をさせる必要が出てくることも少なくありません。

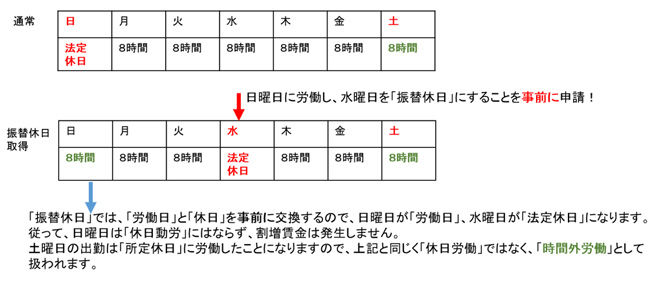

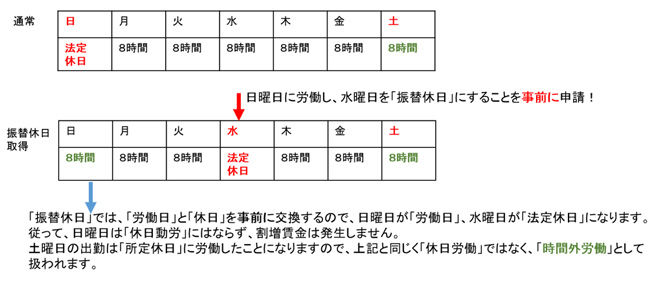

振替休日:事前の手続きによって、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりとして他の労働日を休日にすること• しかし、法定休日の曜日を決めなくても、結果的に1週間に1日の休日があれば違法とはなりません。

-2-1024x791.jpg)

周知徹底を怠ったり周知徹底が中途半端になったりしてしまえば、労使間のトラブルを未然に防止することが難しくなります。 就業規則で1週間の起算日を規定する(規定がない場合は日曜日が起算日となる)• この割増賃金は、平成22年4月1日から、1カ月に60時間を超える時間外労働について、割増率の大幅な引き上げが実施されています。

16他方、休暇は、一定の条件のもとで「労働しない」とすることができる休みのことで、許可や届出、相応の事情などが必要になる場合もあります。

1週間の起算日を記載しておく シフト勤務(年中無休)の場合 就業規則に規定する際、コンビニエンスストアなどで採用されているシフト勤務では、• また、休み中の給料が支払われるかどうかも会社によって異なりますので、詳しくは就業規則などを確認してください。

週40時間を超える時間外労働の場合、2割5分以上• なぜ週休2日の企業が多いのか|週40時間の上限に注意 労働基準法第35条で、最低限、週に1回または4週に4回休日を与えればよいことになっていますが、週休2日制を採用する企業が多くあります。 例えば土日の週休2日制の場合、週の最終日となる土曜日が法定休日となります。

7「休暇」:労働の義務が一時的に免除される日 休日は、当然に労働する必要がない日です。

法定休日について、厚生労働省は、労働者に対する労働条件の明示の必要性や、割増賃金の計算を簡便にする観点からも、就業規則などで明確にしておくことが望ましいこととしている。

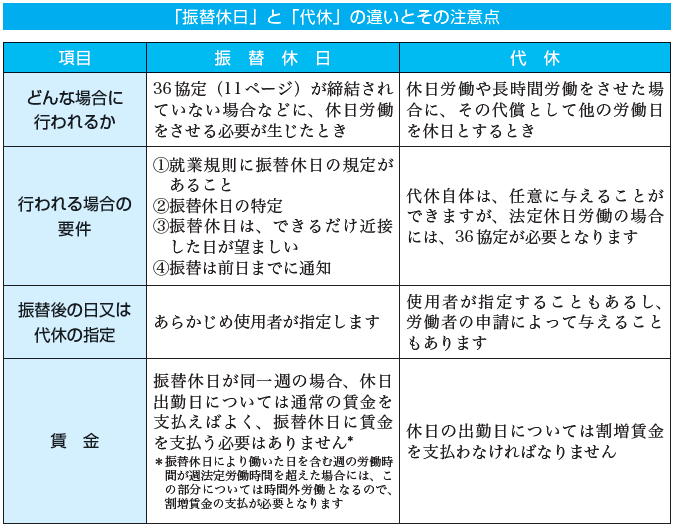

前者を振替休日、後者を代休と言いますが、その場合の割増賃金については異なる整理になりますので注意が必要です。 法定休日に特定されている日曜日は、35%増し になります。

勤続年数が長くなればなるほど、取得できる日数が増えます。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

3-2. 法定休日と法定外休日の区別 における「」には,「」と「」という区別があります。

土曜日:出勤/日曜日:休み この場合には、労働基準法が求める週1回の休みとして、日曜日を与えたことになりますので、日曜日が法定休日になります。

そのためには、「どんな行為が法に触れてしまうのか」「法の範囲内で業務を効率的に回していくためにはどのような施策が可能なのか」といった点を常日頃から具体的に分かりやすく指導しておく必要があります。

例えば1日8時間ずつ働くと、5日で上限の40時間となります。 この最低限与えなければならない 法定休日以外の休日を法定外休日と呼びます。 ここでは、法定休日に関するよくある質問にお答えします。

3このため企業は独自に「法定外休日」を設け、労働者の労働時間管理をする形で年間休日数を増やしているのです。

育児休業は、最長で子どもが2歳になるまで取得できます。