市街化調整区域とは ――家は建て替えできる?売れない可能性も?――

本人から6親等以内の親族の方 下の家系図を参照してください 3. 所有者の同意書(所有者以外が転用する場合など) 農振法により、農振地(農業振興地域)に指定されている土地は、そのままでは農地転用ができません。

2

本人から6親等以内の親族の方 下の家系図を参照してください 3. 所有者の同意書(所有者以外が転用する場合など) 農振法により、農振地(農業振興地域)に指定されている土地は、そのままでは農地転用ができません。

25倍までなど一定の規模までしか建て替えが認められないことも。

既存宅地でも先程の開発許可を受ける必要があるのですが、 既存宅地ですと許可される可能性が高いです。

また、市街化調整区域の不動産を専門的に扱う不動産会社もあります。 医療サービス・レクリエーション活動・イベントなど特色ある取組みを行い、ほかの施設との差別化を図ることもあります。

4買っても建て替えや増築できないってホント? 前述のとおり、市街化調整区域では建物の建築が制限されます。

既存宅地の方が家を建てる難易度が低いという認識でいいかと思います。

全国の、大手不動産会社から地元に強い不動産会社まで幅広い企業が、イエイに登録しているので、市街化調整区域の不動産売買に強い会社を見つけやすくなります。

駐車場のない民家・アパートが多いエリアであれば月極駐車場、 空港や駅の近くなど一定時間のみ利用の需要が高いエリアであれば コインパーキングというように、ニーズを踏まえた事業計画が必要です。

土地活用比較サイトを使ってみる方法については、以下の記事をご覧ください。 ところが、都市計画法の改正(2001年5月18日施行)によって「既存宅地」の制度が廃止され、従前から住宅が建っていたような宅地でも、都市計画法第43条の許可を受けなければ新たに建築などができないことになっています。 そんな中、自身の足で一軒一軒回って探すことがどれほど困難であるか、想像に難くないと思います。

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富2003-1 TEL:049-293-9940 FAX:049-293-9941• 〒350-1129 川越市大塚1-32-1 アジアビルディング2F TEL:049-249-4777 FAX:049-249-4775• この判断には、法律や建築、金融など、広範な知識と経験を要します。

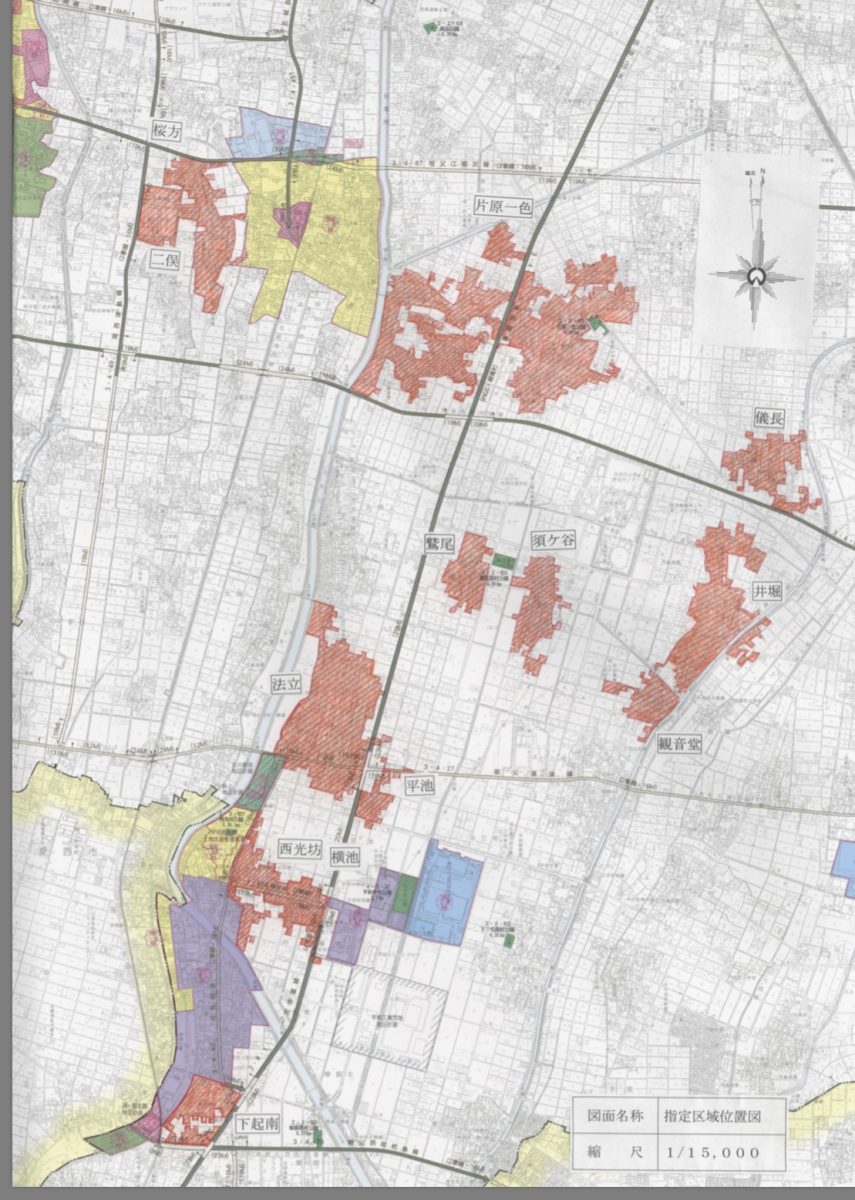

市街化調整区域で開発許可の申請方法とは 市街化調整区域で土地を有効活用する場合、開発許可の申請が必要です。

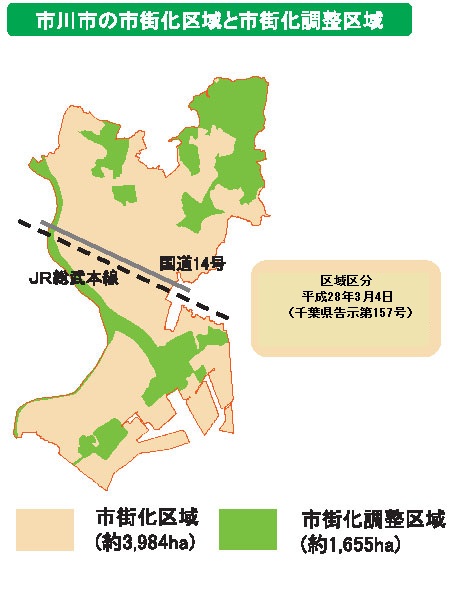

(都市計画法第7条第2項) 市街地として積極的に整備するので、 用途地域等を指定し、 道路や公園、下水道等の整備を行い、 住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図っています。 都市計画法34条11号の概要 1. 東京23区では河川敷をのぞいて 全域が市街化区域になっています。 簡単な整備で始められる駐車場経営• あらかじめ一定の条件をクリアしている市街化調整区域を、申請による開発許可が可能な地域として定めている自治体もあります。

13その区域で50m以内の間隔で連たんした、おおむね50以上の建築物の中のいずれかの建築物の敷地からの距離が、50m以内の土地の区域であることが条件となります。

その後カルチュア コンビニエンス クラブ株式会社に転職。

概要 [ ] 都市計画法の定義としては、「 化を抑制すべき区域」とされる。 静かな暮らしを望む人にとっては嬉しいメリットですね。 公道が近ければ、水道などはすでに使える状態のことが多いですが、下水道は整備されていない可能性があります。

18これがあればOKということではないので、やはり売却にせよ購入にせよ、事前に自治体の担当部署に相談することが安全でしょう。

このように、税金を安くしたい、安くマイホームが欲しいという場合は、市街化調整区域に購入するというのも一つの手です。

市街化調整区域で建築や建て替えを行う時のルール 例外的に 林業・漁業・農業を行うのに必要な建物 そこで働く人の住居駅や公民館といった公共の施設など に該当するものは、都道府県知事の許可なしに建築することが出来ますが、基本的に市街化調整区域で新しく住居を建てるためには、 都道府県知事の許可が必要になります。

12市街地とは、人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地のことで、農地や森林などが見られません。

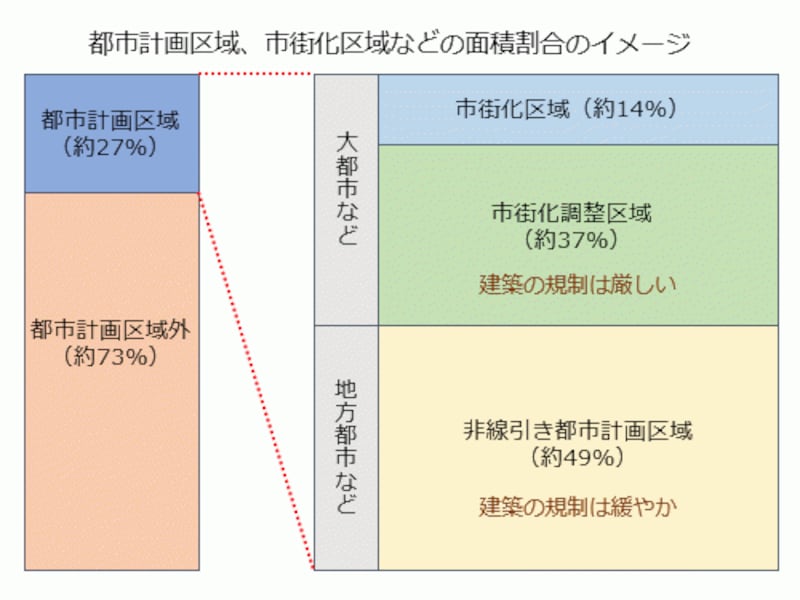

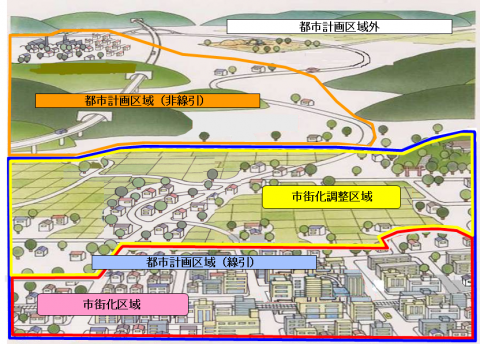

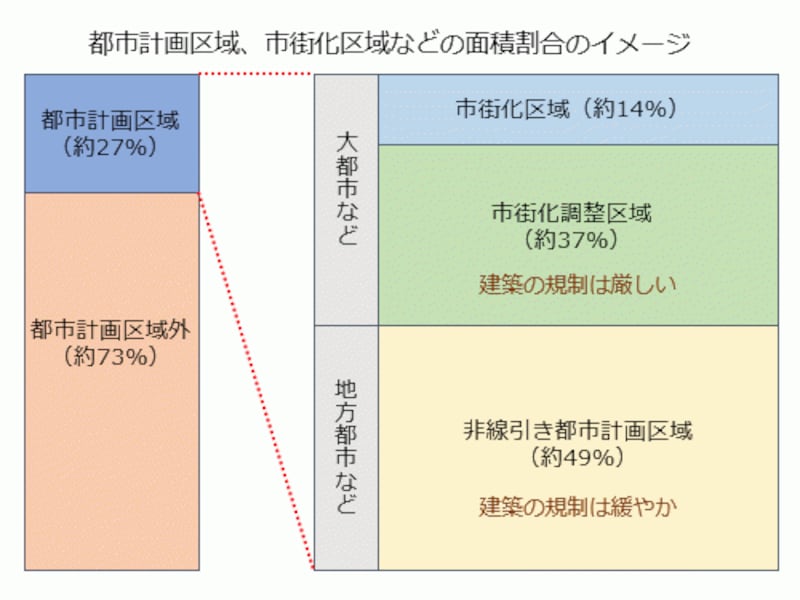

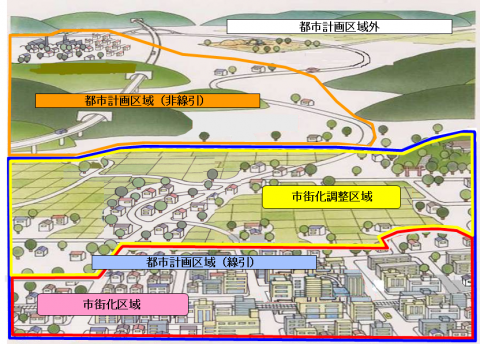

そもそもなぜこのような区分けがされているのでしょうか? 3つの都市計画区域 土地は都市計画法によって、 都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外に分かれています。

開発審査会で建築許可を受けて始めて、 高齢者向け施設として土地を活用することが可能です。 その場合は、 農地転用の許可申請を出し、ほかの用途で使用できるように認めてもらう方法があります。 宅地ということは建築物が建築可能ということになります。

4結果、土地価格が低くなり固定資産税も安くなります。

開発許可申請• こういった背景事情の中で、 都道府県知事は計画的に街づくりを行なう区域を、 都市計画区域として指定し、 さらに、都市計画区域を、 市街化区域と 市街化調整区域に区分し、 開発許可制度を創設して、 開発を規制するようになりました。