高齢者のバイタルサイン留意点【異常値・正常値表記】

そんなときにメモ帳にバイタルサインの基準値を書いていればどうでしょうか? その場ですぐに確認ができて、 正常か異常かを判断できますよね。

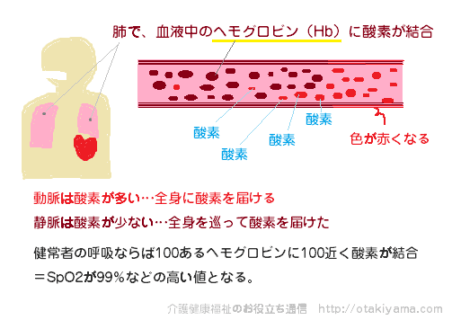

2高齢者の方は血管が硬くなりやすいため、 最高血圧がやや高くなる傾向にあります。

高齢者の場合は、血管の弾力性や柔軟性がなくなるため血管壁が硬くなり、その壁に錆のようなものがこびりつき、血液の通り道が細くなります。

現在、 あなたが介護の仕事を行っているのは、「人の力になりたい!」と強く思ったからではないのでしょうか? 3K(きつい、汚い、危険)と言われていることを知った上で働き続けているあなたは高齢化社会である日本の誇りです。

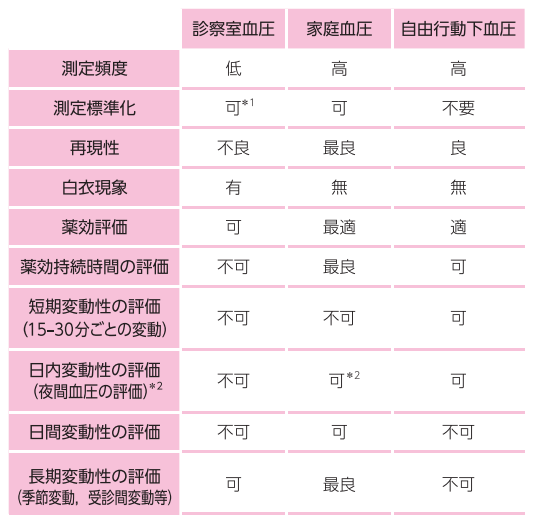

血圧測定方法について 血圧計には【上腕式・全自動タイプ・手首式】があります。

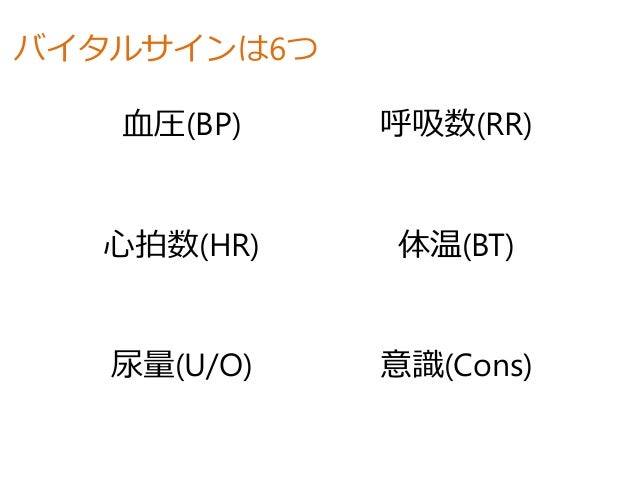

6.意識レベル 意識レベルに問題がない場合は、カルテに記載することも少ないですが、意識レベルに問題がある場合は必須の項目になります。

呼吸数は英語でrespiratory rateですので「R」もしくは「RR」と略されます。

まずはそれぞれの事例を見て学びましょう。 また発熱だけで症状が測れないことも多くあるため、気になる場合は熱感の有無や、体熱感の有無の確認を併せて行うことが大事になります。 2)必ず1分間測定しなくてはいけないのですか? 不整脈などの既往がなければ、30秒間で測定した回数を2倍したものを測定値とする場合もあります。

1もしもご自宅で血圧が正常値であるなら、それほど心配する必要はありません。

まずはバイタルサインの測定から正常値との逸脱を早期に感じ取るようにしましょう。

自覚症状がなくても客観的に体の状態を知ることのできる情報です。 JCSの分類 刺激がなくとも覚醒している状態 1 大体意識清明だが、いまいちはっきりとしない 2 見当識障害がある(時間、人、場所などが不明) 3 自分の名前や生年月日などが言えない 刺激をすると覚醒する状態(刺激をやめると意識がなくなる) 10 言葉かけで容易に開眼する(合目的的な運動や言葉が出るが間違いが多い 20 大きな声・身体を揺さぶると反応する(簡単な命令に応ずる) 30 痛み刺激、言葉かけの両方を繰り返すと開眼する 刺激をしても覚醒しない状態 100 痛み刺激に対して、払いのけるなど拒否反応をする 200 痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる 300 痛み刺激にまったく反応しない GCSは「E(eye opening開眼)」「V(best verbal resoinse 最良言語反応)」「M(best motor resuponse 最良運動反応)をそれぞれ評価し、数字が大きくなる方が意識レベルが低くなり、それぞれの項目をE2V2M4のように表記します。

17触診法 聴診法での測定が困難な場合には触診法で代用する。

また、 安静時は健側(点滴や怪我などをしていない方、また、麻痺などのない方)で行うことが多いです。

3)測定する 脈拍を1分間、計測します。 それでは下の 年齢別の 血圧の平均値( 正常値)をご覧ください。 感染症法では37. 介護の仕事をされている方は、お仕事で測定方法は、お分かりかと思います。

10脈拍は年齢によって基準値が異なります。

4)聴診器を当てる 肘窩(ちゅうか)で上腕動脈を触知し、その場所に聴診器を当てます。

バイタル測定を行った時に、高熱や呼吸数に異常があれば、今なら新型コロナウィルスの感染を疑うと思います。 低血圧の場合には、脳に血が通わなくなる可能性があるため、仰向けに寝かせて足を高くします。

疾患別の観察項目 実習に行く前に「各病棟からの課題」みたいな感じで 事前学習チックなものが出されるのではないでしょうか? 「だるいな~」 と思うかもしれませんが、 その思考を 「ラッキー!」な方向に変えてしまいましょう。

心臓がどのくらいどきどきしているかということです。

このように、バイタルサインを測定する際には、基準値の把握以外にも、その患者さんの普段のバイタルサインの値を確認し、普段の値と測定時の値に大きな変化はないかを確認することが大切です。

あくまで、 現場で患者のバイタルサインを調べたときに、瞬時に正常値なのかどうかを判断できることが重要 なのだということです。

まとめ ここでは、基本となるバイタルサインについてお伝えしました。

そこでオススメしたいのが、自動でバイタルサインの測定が可能なセンサーを利用した「自動見守り」です。