お包みの表書き

友人 5000円• 神道(神式)では「 御玉串料」「 御榊料」「 御神撰料」などの表書きを使います。 中包み(中袋)を使用しない場合は、上包みの裏面縦左半分の左側に金額を記入します。

11

友人 5000円• 神道(神式)では「 御玉串料」「 御榊料」「 御神撰料」などの表書きを使います。 中包み(中袋)を使用しない場合は、上包みの裏面縦左半分の左側に金額を記入します。

11必ず薄墨で書く。

一般的に金額が少ない時(目安として5,000円くらいまで)の水引の色は白黒、それよりも金額が増えると水引の色は双銀となります。

ただし あまりにも汚れやシワが目立つお札は避けましょう。 ) 上包みの上部と下部は一文字分スペースをあけ、また 表書きの文字と文字の間をあけるとバランスが良くなります。

4一般的に言われることは、「四十九日までは『霊』」となってさまよい、四十九日で『仏』になる」と受け止められているようです。

以下の記事で中袋を使わない場合のマナーについて解説をしていますので合わせてお読みください。

6.法事とお香典マナー 仏教では、参列者がお供えするのし袋の表書きに「御霊前」という表書きが使えるのは、四十九日の法要までです。

連名の中袋・別紙の書き方は3人で香典を包んだときとやり方は同じです。

また、金額は書き換えることができないように、 旧字体で記入するのが正式ですが、略式でも問題はありません。

代理の場合は芳名帳に(内)や(代)と記載する。

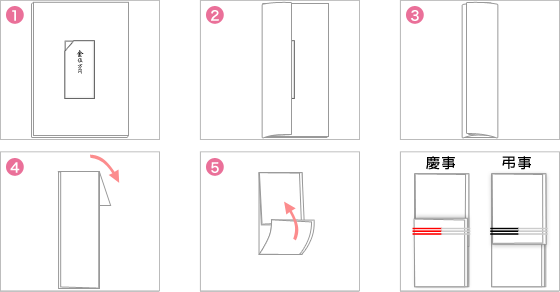

目次 お札の入れ方 新札は避けよう 結婚式のマナーは良く浸透しているもので、ご祝儀は新札で。

意外に思われるかもしれませんが、「お金の入れ方」は専門家の間でも判断が分かれています。

また一般的には義弟さんと相談して出すなら金額を揃える、出さないなら二人とも出さないと決めるものではないでしょうか? 旦那さんは手ぶらだけど義弟さんはちゃんと用意してるなら、恥をかいたり、冷たい孫だと思われるのは旦那さんですよね。

のしには、「御仏前」「御供物」とし、下に名前を書きます。

水引きの色は宗教や宗派によって異なりますが、 〜3万円までは 黒白、 それ以上の額は 双銀のものを使うのが一般的です。

それはお金という形を借りた故人へのお供え物、供養のためのお金です。 。 袋が重なっていることから「 不幸なことが重なって起こってしまう」と縁起が悪いことだと捉えられるからです。

4仏教だとわかっているのであれば、四十九日以降は「御仏前」の方が望ましい• 厳密には、各種の儀式やしきたりは宗教宗派あるいは地方によっても異なります。

また「〒」の記号は使っても使わなくても良いです。

無宗教や宗教が不明な場合は「 御花料」や「 御供料」と書くのが無難です。 なお金額の場合と異なり、 漢数字は普通のものを使うことで問題ありません。

受付がない法要の場合には、ふくさから出し遺族に直接手渡します。

贈る方への思い、心を伝えるものですから、汚さず折らず、相手にちゃんと手渡しできるよう必ず「ふくさ」で包みましょう。