消費税転嫁対策特別措置法と下請法の関係を分かりやすく解説

当社は諦めなければならないのでしょうか。

11先に行われた衆議院選挙の結果を踏まえても、この発言通りになる公算は高いと言えるのではないでしょうか。

その際に、事業主や経営者の方が注意すべき点とは何でしょうか。

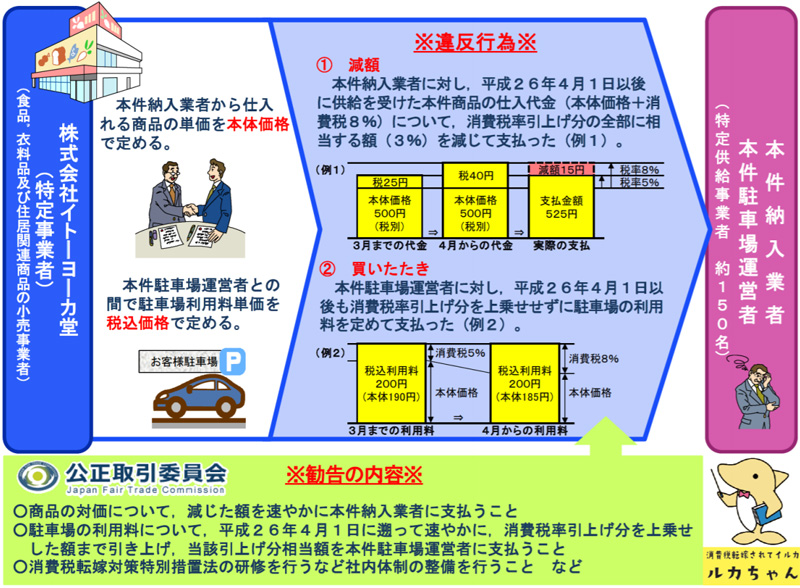

下請法では、減額は、契約時・発注時に定めた金額を、合理的な理由なく、下請事業者に責任がないにもかかわらず下げることを禁止しています。 もしこれらの禁止行為が行われている場合、売手である事業主は公正取引委員会に報告してください。 また、同様に、下請法では、これから契約・発注する際に、取引価格について通常の取引価格よりも著しく低い金額で一方的に定める行為を買いたたきとして禁止しています。

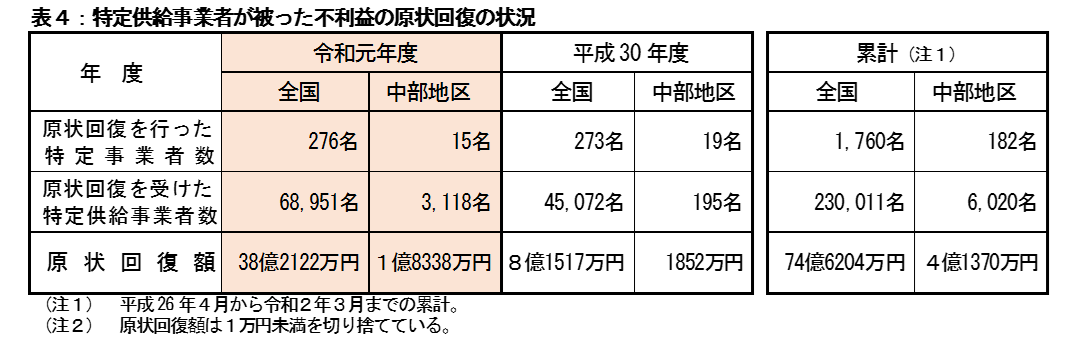

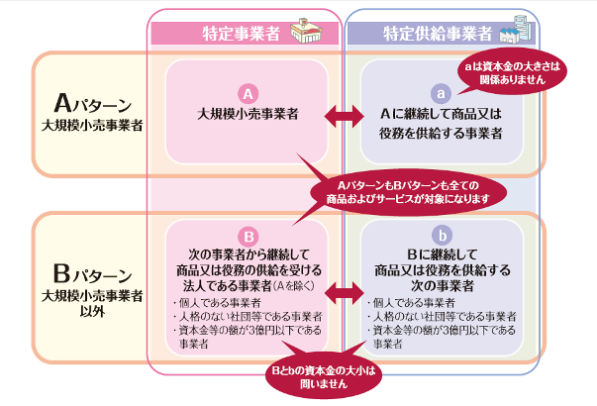

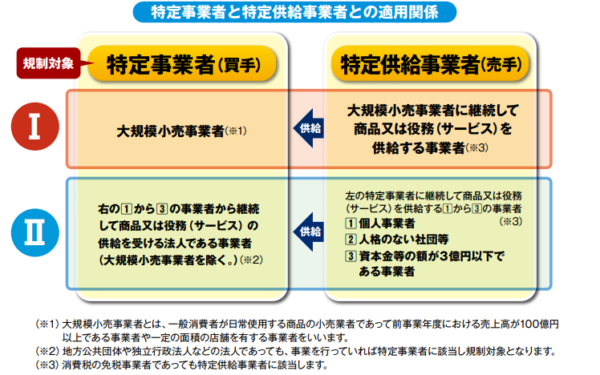

20消費者転嫁法では、下請法よりも広い範囲が規制の対象となります。

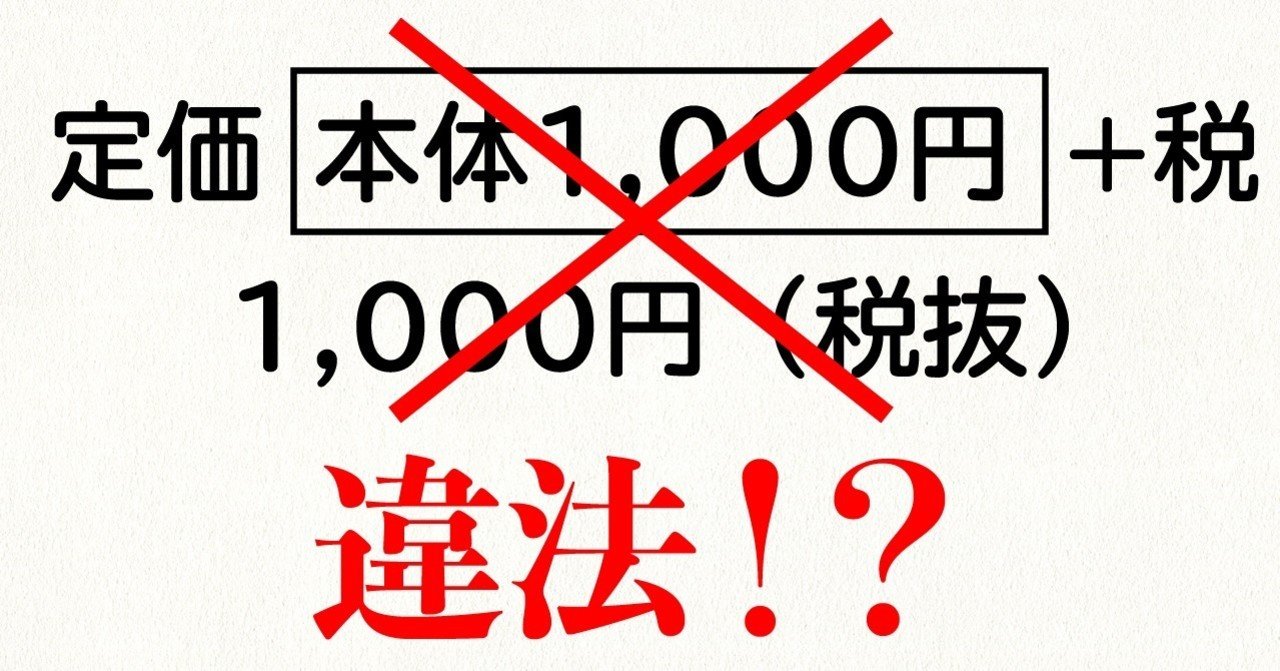

・本体価格での交渉の拒否 本体価格、つまり消費税抜きの価格での交渉を拒否すること。

税抜価格での交渉の拒否 取引先と価格について交渉する場合には、税抜価格で交渉するのが原則です。

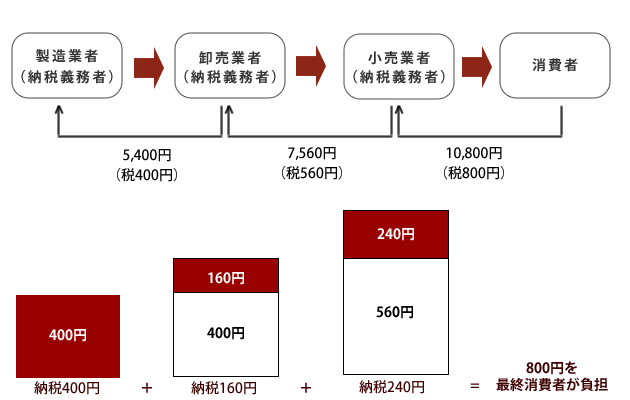

消費税が増税された場合、買い手は支払う金額が増えます。

【お問い合わせ先】 ・総論、広報について 内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室 TEL:03-3539-2907 ・宣伝、広告(「消費税還元セール」、「今だけお得」等)について 消費者庁表示対策課 TEL:03-3507-8800(代表) ・ポイント還元について 経済産業省商務・サービスグループキャッシュレス推進室 TEL:03-3501-1511 代表 ・適正な転嫁の確保について 公正取引委員会消費税転嫁対策調査室 TEL:03-3581-1891 中小企業庁取引課消費税転嫁対策室 TEL:03-3501-1511(代表) ・総額表示について 財務省主税局税制第二課 TEL:03-3581-4111(代表) ・便乗値上げについて 消費者庁参事官 調査・物価等担当 付 TEL:03-3507-9196 <制度の概観(パンフレット・リーフレット)> パンフレット• (注2)同法の期限の延長により、総額表示義務の特例についても、令和3年3月31日まで延長されることとなり、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。

具体的には、あなたの会社に納品・納入している業者が仕入価格を108円から110円に値上げしたいと思っているにも関わらず、あなたの会社が、「いままでどおりの108円じゃないと仕入れない」と減額を要求したり、「消費税額を加えた総額表示の見積書でないと受領できない」と税抜き価格での交渉を拒否したりするといった、増額の上乗せを拒否する行為、またはその報復行為が禁止になりました。

法人ではなく個人事業主、フリーの個人事業主が取引をする場合に、買い手側から、「フリーの事業者さんには消費税は据え置かせてもらっています。

以下、具体的な内容について順に確認していきましょう。

消費税転嫁対策特別措置法の概要• 報復行為 仕入先から公正取引委員会に通報されたからといって、その仕入先との契約を打ち切ったりするなどの報復行為は禁止されています。

<制度の詳細> <よくある質問・事例集>• この法律によって、消費税率が引き上げられたにもかかわらず、きちんと増税分を支払ってくれなかったり(減額)、価格を据え置くと称して、消費税率の引き上げの前後で毎月の支払単価を同じにするために実質的に本体価格の値引き(いわゆる買いたたき)を求めたりすることが違反となります。

この場合、契約書や発注書面に「公租公課に変更があった場合には、変更後の公租公課で計算された金額を支払う。

.png)

世の中の状況が何も変わっていないのに、日付が10月1日になって消費税率が引き上げられたから支払う金額が高くなるということで、買い手側は支払う金額を増税後の10月1日以降もそのままにしたいと思うのですが、これをされてしまうと、売り手側は実質的に値下げを強いられることになります。 (注1) 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」は、令和3年3月31日をもって失効します。 他にも、1kg108円の商品を増税に伴い0. A. 親子会社間などの取引であっても下請法の適用が除外されるものではありませんが,親会社と当該親会社が総株主の議決権の50%超を所有する子会社との取引や,同一の親会社がいずれも総株主の議決権の50%超を所有している子会社間の取引など,実質的に同一会社内での取引とみられる場合は,従前から,運用上問題としておりません。

5消費税転嫁の拒否の禁止 これが同法におけるメインの特別措置となっています。

なお、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。

今日は、消費税増税に伴い制定されている「消費税転嫁対策特別措置法」について解説していきます。 今般、、並びに、が関係事業者等宛に発出されております。

これは、価格決定において力の弱い中小企業を保護するためにあります。

)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。

たとえば、各企業が決めた本体価格に対して、消費税の増税分を必ず上乗せして販売することを決めたり、転嫁に際して計算上生じる端数の取り扱いを決定したりすることができます。 下請事業者(売り手側・供給事業者)と十分に協議をした上で、合理的理由のある価格決定が求められるところです。

14消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン• つまり、消費税の増税分を支払わない行為のことを指します。

似たような論点について、下請法の場合については、公取委ので、 「Q3 親子会社や兄弟会社の間の取引にも,下請法が適用されますか。