時候の挨拶3月の上旬・中旬・下旬の書き出しと結びの例文集!

桜のつぼみも膨らんで春の訪れを告げていますが、皆様にはお健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。 「弥生の候」は「やよいのこう」と読み、陰暦の3月の異称です。

20

桜のつぼみも膨らんで春の訪れを告げていますが、皆様にはお健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。 「弥生の候」は「やよいのこう」と読み、陰暦の3月の異称です。

20新緑 (しんりょく) 薫風 (くんぷう 若葉 (わかば) 青葉 (あおば) 初夏 (しょか) 軽夏 (けいか) 立夏 (りっか) 惜春 (せきしゅん) 暮春 (ぼしゅん) 春雪 (しゅんせつ) 芽桜 (めいさ) 「~の候」「~のみぎり」という形で使います。

3月の季語・季節のワードとしては以下のような言葉が挙げられます。

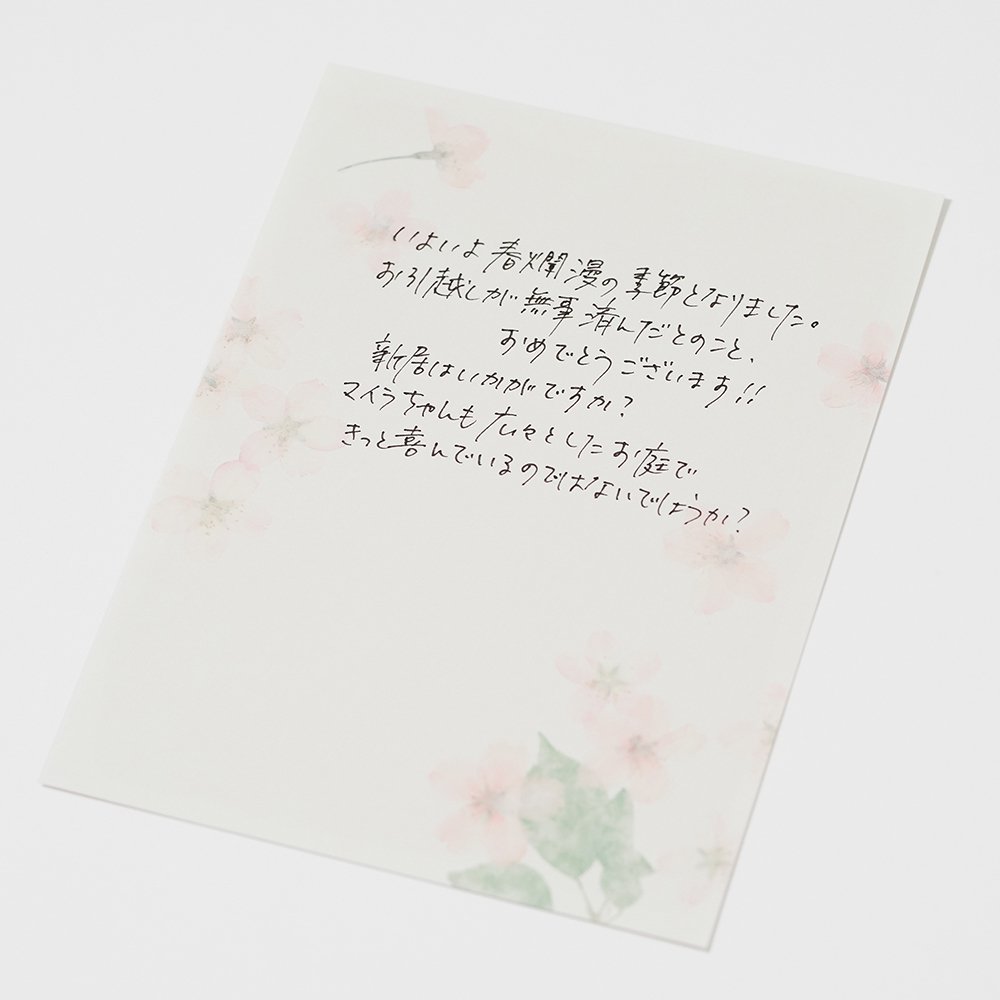

春まだ浅いこの頃でございますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。 春の自然の美しい眺めをたたえた言葉です。 ご自愛のうえご活躍のほどお祈り申し上げます。

18その中で春の暖かさを感じる自然の移り変わりや、一方でまだ残る寒さを感じる日もあったり、季節の変わり目でもありますよね。

桜のつぼみが膨らんで、もう春ですね。

今年も雛祭り、いくつになっても心が華やぎますね。 初秋 (しょしゅう・はつあき) 新秋 (しんしゅう) 爽秋 (そうしゅう) 孟秋 (もうしゅう) 新涼 (しんりょう) 秋涼 (しゅうりょう) 清涼 (せいりょう) 秋冷 (しゅうれい) 白露 (はくろ・しらつゆ) 秋晴 (しゅうせい・あきばれ) 灯火親しむ (とうかしたしむ) 「~の候」「~のみぎり」という形で使います。 そこでいろいろとある行事の中で代表的なものを紹介していきます。

花冷えに風邪など召されませぬようご自愛下さい。

一雨ごとに春の陽気を増してまいります。

陽春 (ようしゅん) 春風 (しゅんぷう) 春雨 (はるさめ) 春がすみ (はるがすみ) 仲春 (ちゅうしゅん) 清和 (せいわ) 春宵 (しゅんしょう) 春泥 (しゅんでい) 麗春 (れいしゅん) 春爛漫 (はるらんまん) 春風駘蕩 (しゅんぷうたいとう) 「~の候」「~のみぎり」という形で使います。 そんな方は是非、こちらの例文等を利用して3月の時候の挨拶を使いこなしてみましょう。 軽暖の候、折、みぎり• 春を歓ぶ気持ちが溢れ出るような、情感豊かな表現です。

17上旬では、 まだ肌寒い日もありながら、暖かさを感じる日も増えてくるので、そうしたことを盛り込むと良いですね。

三月初旬にその方に「桜の開花も間近」という季語を使ってしまうと「こっち(青森の桜)はまだつぼみもふくらんでないよ」と言われてしまいます。

結びの挨拶文例(3月) ・ 天も地も躍動の春 ・ 春和のみぎり ・ 日一日と温かくなってまいりますが ・ 花どきのならい、とかく気候不順のおりから ・ なにかとあわただしい年度末 ・ 季節の変わり目 ・ 花冷えの季節 三月の手紙の末文は、季節の挨拶のあと「くれぐれもご自愛ください」「お風邪など召しませぬように」などの言葉を入れて「季節の変わり目。

1万物が躍動し、心身ともに蘇る春となりました。

相手に届く時期がわからない時や地域の状況がわからない時は、そういった言葉が便利なので使って下さい。

私もダウンからショートコートへと気分一新です。 季節が変わってきたことが、季節の挨拶を見るだけでも分かります。

天地万緑の中 いっそうのご健勝をお祈り申し上げます• なので、3月にお礼のはがきを書く場合でも「日ごとに春めいてきました。

桃の節句(3月3日)は実際の開花には少し早く、七十二候の暦では、3月10日から14日頃を「桃始笑(ももはじめてさく)」としています。

立春 (りっしゅん) 残寒 (ざんかん) 余寒 (よかん) 寒明け (かんあけ) 晩冬 (ばんとう) 晩寒 (ばんかん) 残雪 (ざんせつ) 暮雪 (ぼせつ) 解氷 (かいひょう) 春寒 (しゅんかん) 「~の候」「~のみぎり」という形で使います。

「春分の候」は「しゅんぶんのこう」と読み、暖かい春の陽気を表す言葉です。

芳しい沈丁花の香りに• 寒さもようやく薄れ• 子供がどこかで、もう、つくしを見つけてきました。 気温の変化も大きいのでお身体にはお気をつけて下さい。

なかなか普段はそうした手紙を出す機会がない方は馴染みのない方も多いかもしれませんね。

思いがけぬ春風にお風邪など召されませんようご自愛専一に。