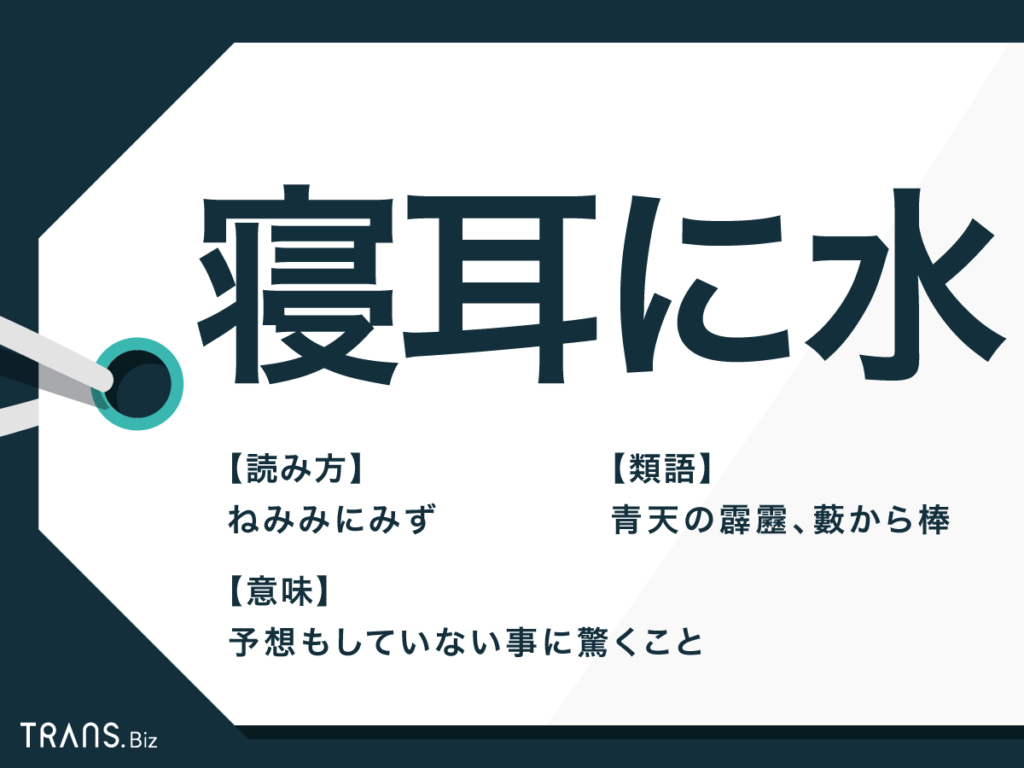

「寝耳に水」の意味が分からないくせに、英語まで調べてみたら、やっぱりよく分かんなかった・・・

例文とあわせてみてみましょう。 川が氾濫したら、一目散に逃げる人、家具を守って流されちゃう人、子供達を助けようと必死な人。

12

例文とあわせてみてみましょう。 川が氾濫したら、一目散に逃げる人、家具を守って流されちゃう人、子供達を助けようと必死な人。

12しかし、「寝耳に水」は悪い意味としてだけでなく、良い意味としても使うことができます。

「寝耳に水」の正しい使い方の目安として、いくつかの例文を以下にご紹介していきます。

青天の霹靂とは、青く澄み晴れ渡った空に突然起こる雷のことを意味しており、思いがけない出来事にびっくりするという意味があります。

20例えば亡くなった両親が実はかなりの遺産を遺してくれていたことを知った時や、買うだけ買って忘れかけていた宝くじが当たっていることに気付いた時など、予期せぬ良いことがあった時などにも、「寝耳に水のことが起きた」と表現することがあります。

歯に衣着せぬ 「歯に衣着せぬ」とは、「思ったとおりをずけずけと言うさま」という意味の慣用句です。

「藪から棒」もほどが過ぎるぞ。 青天の霹靂=青空に突然の雷鳴が鳴り響いて驚く事• 昔は川とかの、整備がしっかりしてなかったし、町の洪水対策とかも整っていなかったので、大雨が降った時はよく川が氾濫しました。

1また、「唐突」や「だしぬけ」などの言い方をすることもあります。

青天の霹靂は、「寝耳に水」と同様に、良い意味としても悪い意味としても使われますが、どちらかと言えば悪い意味や大きなショックを受けた時などに使われることが多いでしょう。

鳥は巣の中にいる時には静かにしていますが、人が近づいたりすると身の危険を感じ急に飛び立ちます。

どちらも同じ意味となるので、予想もしていない事に非常に驚く事を表現したい時には、「 寝耳に水」や「青天の霹靂」を使って表現します。

その様子を、人が話すらすらと話す様子にたとえたのが、「立て板に水」の語源。 一瀉千里(いっしゃせんり):文章や弁舌のよどみないことのたとえ。

2Your tongue runs nineteen to the dozen. 「寝耳に水」の例文 「寝耳に水」の使い方を、例文と一緒にご紹介します。

たとえば「藪から棒である」「藪から棒な話」のように、名詞や形容詞的な使い方をすることが多いですが、「藪から棒に」と副詞的な意味合いで使うこともあります。

想像力が少し弱い 「寝耳に水」すなわち予測していなかった出来事に驚きやすい人というのは、他の人よりもやや想像力に欠けている傾向があります。

常に受け身になっているため、「何かが起きるかもしれない」と予測して構えることもせず、そのためちょっと何かあった時には寝耳に水だと感じることが多いです。

思わずあっと声が出てしまいそうな信じられない出来事に驚いた時にも寝耳に水を使うことができますので、例文を参考にしてみて下さい。

SPONSORED LINK 英語も調べてみたらどれが正解かわけワカメ どうせなら英語でかっこよく言えたらなっと思って調べてみました。

寝耳に水 ねみみにみず の寝耳とは寝ている時の耳・聞こえてくる音 寝耳に水 ねみみにみず の寝耳とは「寝ている時の耳」「寝ている時に聞こえてくる音」などを意味しています。 一方で、事前の準備不足のままでプレゼン発表をしてしまうと、いざ本番になってパソコンが起動しなかったり、何かトラブルがあったりした時にはパニックになってしまいます。

2一方で、言動が受け身の人は、常に誰かが何かをしてくれるのを待っていたり、自分では何もできなかったりします。

スマホで読むことができますので、持ち運びにも便利ですし、いつでもどこでも気軽に読むことができます。

身体の部位を使った他の慣用句 ことわざや慣用句には、「寝耳に水」のように、体の一部を用いたものがたくさんあります。

12一方で、不確かなことを簡単に信用してしまう人ほど、騙されやすく寝耳に水を経験してしまいやすいでしょう。

また「寝耳に水」とほとんど同じ意味のことわざとして「青天の霹靂」ということわざを使うことができるということもわかりました。