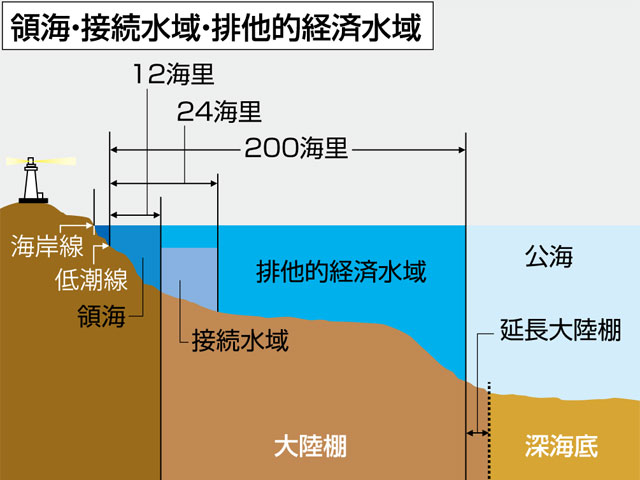

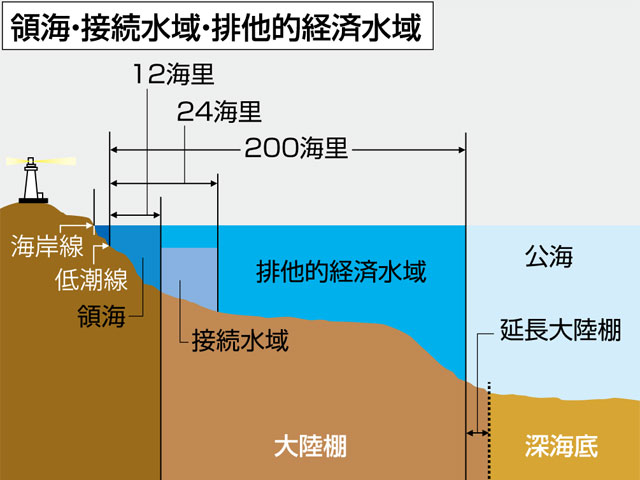

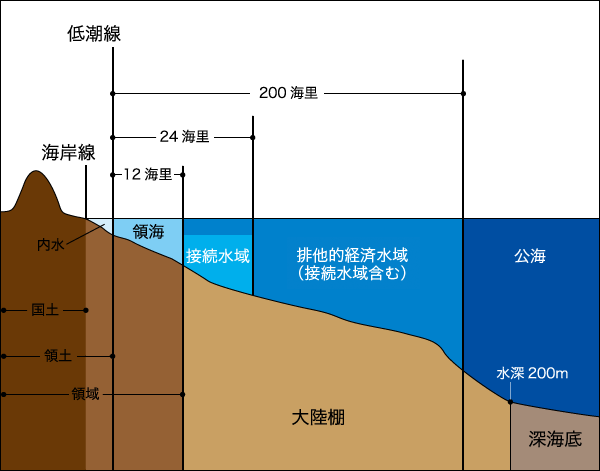

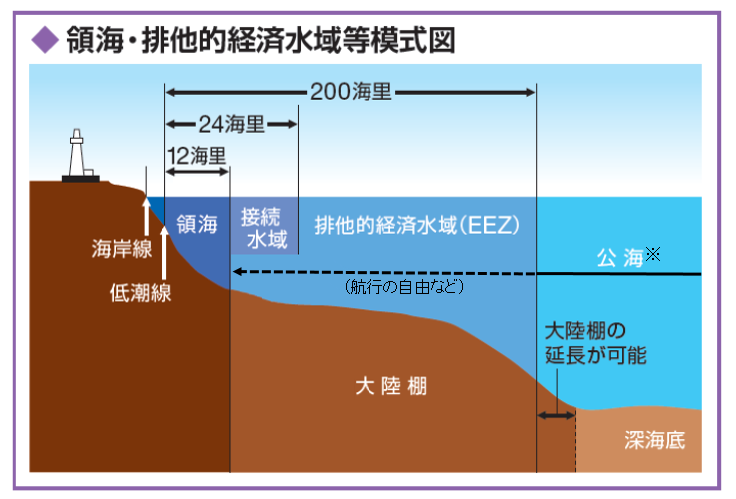

「領海」「接続水域」「排他的経済水域」

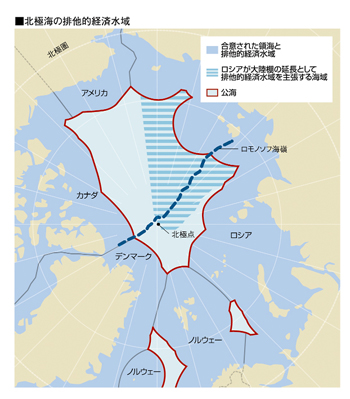

人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。 2016年7月14日閲覧。 互いの国の中間くらいのところで、排他的経済水域を分け合うことになります。

2

人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。 2016年7月14日閲覧。 互いの国の中間くらいのところで、排他的経済水域を分け合うことになります。

2「公海」とは「国家が領有したりすることのできない海域」のことですが、「接続水域」にあたる範囲については、警察や関税など国内法の履行の確保において、沿岸国が一定の権限を行使することが認められます。

例をあげて考えてみましょう。

他の国が、勝手にこれらの行為をすることは認められず、沿岸国のみが持つ権利となっています。 接続水域は、領海の外側(12海里)から24海里(約44. 4km)までとなる。

日本・・・・・・・・約447万平方キロメートル もちろん、世界各国の意見や言い分もありますから、この大きさがすべてではありません。

主権的権利 [ ] 国連海洋法条約では、沿岸国は自国のから200(370. ちなみに1海里は1. 他の国が排他的経済水域の中で以下のことをする場合は、沿岸国の許可を得る必要があります。

もし外国船などがここを通ろうとするときは、沿岸国の安全を害さないことが条件となります。 また水産物も、水揚げされて初めて所有権が発生する。

中国政府はその後の実務交渉に消極的な姿勢を示す一方で、鉱区の開発を進めているとも報道されている。

この宣言には漁業水域の具体的水域範囲は設定されてはいないが、当時は領海幅についても国際的に合意されているとは言えない状態であった。

82年に海洋法条約として成立。 沿岸国は,水中ならびに海底と地下の天然の,開発,,管理のための主権的,ならびに海水によるエネルギー生産等の経済的な探査,開発のための活動に関する主権的権利を有し,さらに人工島や構築物の設置や利用,科学的調査,環境の保全や保護に関する管轄権を有する。 『海洋法に関する国際連合条約』では重複海域の線引きの手順については規定が無く、それぞれの国は水域の経済的利益の最大化を図ろうとするため、境界の画定は困難を極める。

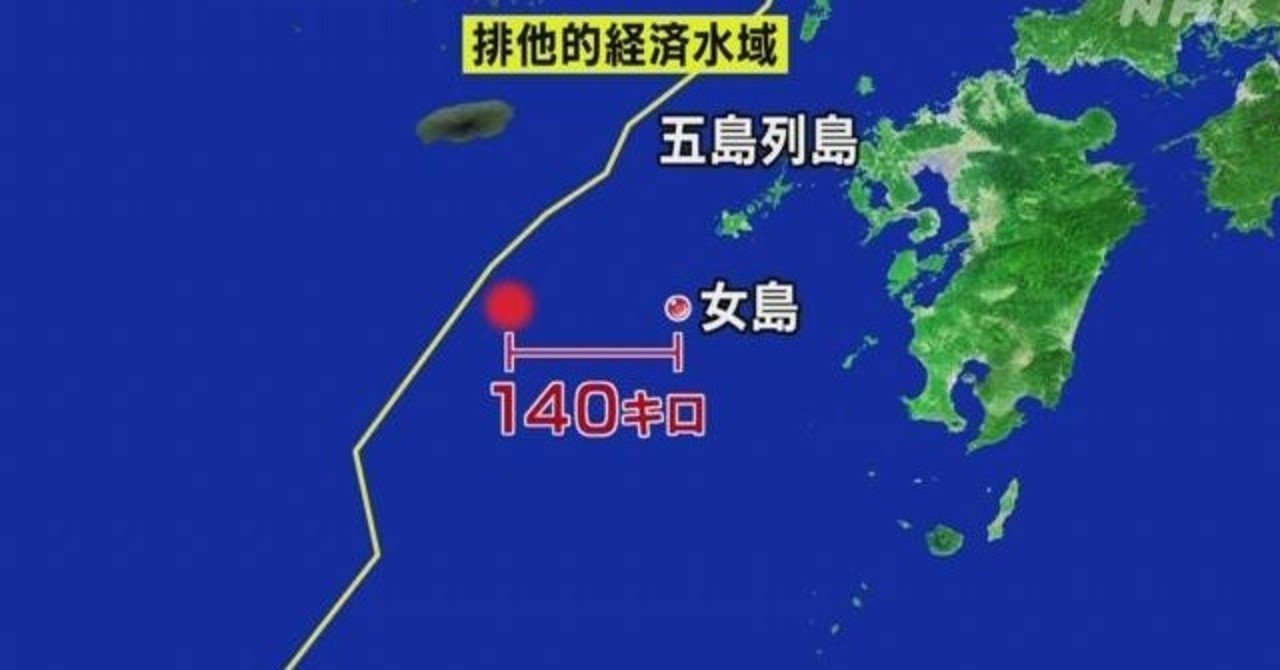

日本の近くには韓国や中国、ロシアなどの国が接しているので、200海里の海すべてを日本の排他的経済水域にはできません。

2017年5月には韓国の海洋調査船が竹島周辺の日本の排他的経済水域内で、日本の同意を得ずに海洋調査を行っていることを確認しています。

法執行 [ ] 詳細は「」を参照 排他的経済水域は沿岸国の経済的、科学的、環境的な管轄権を認めたものに過ぎず、外国漁船のEEZへの進入を持ってただちに違法となることはないが、経済的管轄権については、日本の排他的経済水域内での外国人の漁業を規制する(漁業主権法、EEZ漁業法)が定められている。 排他的経済水域(EEZ)の範囲 排他的経済水域(EEZ)は英語で、exclusive economic zoneの略です。 2017年10月12日閲覧。

19似ているようで似ていない、この2つの水域。

これも特に資源を使うものではないからです。

排他的経済水域は、基線から200海里(約370. しかし、その後における海底開発技術の進歩に伴い、沿岸国が開発可能性を根拠にして大陸棚の範囲を拡大する傾向を示したため、地理学上の大陸棚をこえて陸地の自然延長の及ぶ大陸縁辺部全体の資源開発に、沿岸国の主権的権利を認める方向に進んだ。

11沿岸国は,定着資源を除くの保存のために,漁獲可能量を決定して自国の漁獲可能量がそれにいたらず余剰が生ずる場合には,その漁獲を他の国に認めることになる。

主権ほど強い権利はないが、ある程度の権利を持っているという意味です。

天然資源の開発 ここで言う「天然資源」とは、 水産資源と 鉱物資源に分けられます。

こうした対立の中、沿岸国には水産、天然資源の開発などを認めるかわりに、船舶の自由航行も認める排他的経済水域を沿岸から200カイリ以内の水域に設定しようという動きが強まり、領海を12カイリ以内の水域とするという妥協が成立しました。

この協定については、韓国側の主張に対して大幅に譲歩しており国益を損ねるとしてで議論となり、批准に必要な国内法案の廃案もしくはが繰り返された末、1978年に同法案が成立、協定も批准、発効された。

5排他的経済水域は、いつから適用されたのでしょうか。

85㎞ 約370㎞)では、海中資源、海底資源の開発や管理、そして探査をしてもいいですよ。

沖ノ鳥島は、東京から1,700kmほど南にある日本最南端の島で、直径は数km程度となっています。 (英語) - 「排他的経済水域」の項目。

「ミャンマーとバングラデシュの領海問題 国際海洋法裁判所「大陸棚の境界は中間線を基本」、FNNニュース、2012年3月15日• その広さは 世界第6位。

なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。