小フーガ バッハ BWV 578 解説と試聴

私が「小フーガト短調」を適当にでも弾けるのは、バッハの作品をしばらく便kひょうしていたおかげだと思っております。

8知恵袋でも「何を書いたらよいかわからない、教えてほしい」という中学生の悲鳴があふれています。

この曲を言葉で的確に表すのは、多くの中学生にとって非常に困難でしょう。

とはいえ、楽曲としての難易度レベルは、1番がいちばん簡単で、2番が最も難しいことになっていますから、順にやっていくと2番で挫折する可能性大ですが. 各サイトの説明が非常に難しいので、解説を試みます。 音大志望の場合は、昔の上記のような道をたどるのが殆どです。 第1巻しか持っていない場合は、第2巻の曲を飛ばしていくしかありませんが、最終的に両方の巻を習得したいのであれば、第2巻も混ぜた方が少しずつ難易度を上げていくことができます。

一説には、時代( - )の作品であるとされるが、後述のようにイタリア盛期バロック音楽の影響も見られることや、主題のバランスのよさから、時代( - )以降の成立とする説もある。

確かに出だしの部分とかは普通に弾けるんですよ。

プロの方でさえ「足バートは大変ですよ」などと仰るんですから、「質問者様のレベルで原曲を弾くのは不可能」と、頭ごなしに言っているようなものです。 また、用語、つまり概念を知らないということは、それがあっても気付けないことにつながります。

趣味で習われている方なら 高校生でモーツァルトソナタあたりまで弾ければ レーパートリーも増えて. 変な話ですが、そんな物語が浮かびました。

A ベストアンサー こんにちは。

ここまで教えていた先生なら、そのあたりは熟考された上での選曲と期間だと思いますが。

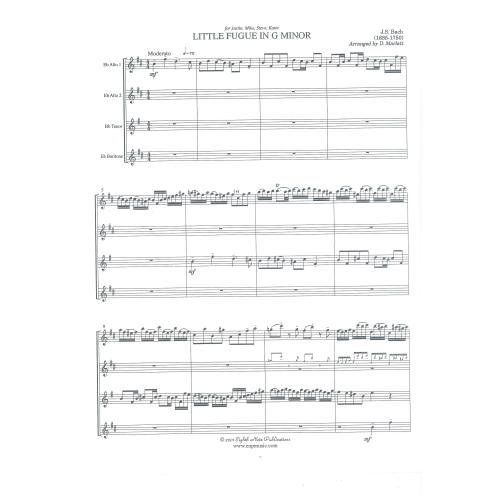

1 フーガでは、主題が必ずあります。

。

平均律クラヴィア曲集の原典版楽譜の解説にもそのような話は記載されていませんし、同曲集の詳細な楽曲分析と演奏法解説で知られている市田儀一郎の著書にも出ていません。

失礼いたしました。

譜面を読むのが苦手でしたので、一度ゆっくり弾いてみて後は体で覚えて弾きましたが、上記の部分まではすごく簡単ですよ。

6html ピアノ選びについては、毎日弾こうとするから三日坊主になるわけで、気が向いたときに弾けば長く続けられるわけです。

特に短気な私は。