退職後に任意継続した場合の健康保険料は月額「3万円」が上限

退職すると、全額が自分の負担となる 「任意継続」の場合も、健康保険料を決めるルールは同じです。 是非ご利用ください。

退職すると、全額が自分の負担となる 「任意継続」の場合も、健康保険料を決めるルールは同じです。 是非ご利用ください。

国民年金に加入することになるので、「 第1号被保険者」となります。

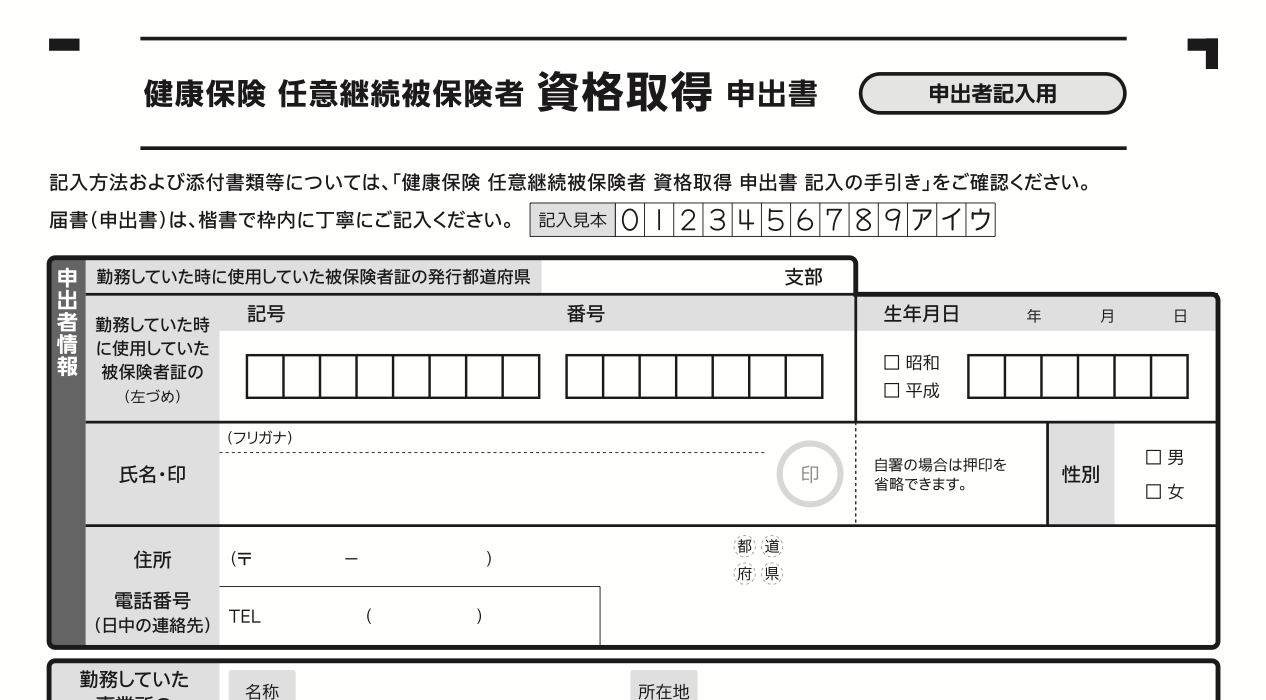

扶養事実を確認できる書類(扶養する家族や親族がいる場合) 任意継続被保険者資格取得申出書は、任意継続する健康保険組合のサイトからダウンロードしたり健康保険組合から取り寄せたりするなどして入手します。

ただし、保険料は前納することもできます。 このほかにも、公的医療保険制度については、退職前に加入していた健康保険で 任意継続被保険者になる選択肢もあります。 (被扶養者の方が75歳になった場合も後期高齢者医療制度の被保険者となります。

被保険者となるための条件 以前に継続して2ヶ月以上加入の実績があること、資格喪失日から20日以内に申請することが条件となっています。

ここまでで、おおよその保険料比較はできると思いますが、それでも「よく分からない」「どっちがいいか判断できない」という方は、取りあえず 任意継続に加入することをお勧めします。

ただし、標準報酬月額が高かった人は、健康保険組合のホームページで、任意継続の際の保険料の上限をチェックしてください。 なお、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却願います。 なお、扶養の事実が確認できる(生計維持していることを確認できる)書類の添付が必要な場合があります。

9年金保険についてまとめです 今まで働いて支払っていた厚生年金には、健康保険のような任意継続がありません。

ただサラリーマンの時は、保険料は会社が半額負担してくれていましたが、退職後の保険は、全額を自分で負担することになりますので、いずれにしても保険料は在職時よりも高くなります。

当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。 雇用保険の被保険者の対象となる方は、同じ会社で31日以上引き続き雇用が見込まれる者です。 配偶者(内縁関係を含む)• 被扶養者については「年齢・収入の有無・国内在住か国外在住」など状況により別途添付書類が必要な場合があります。

9では、任意継続に加入できるかできないかを 例 を使って説明します。

「組合健保」は、大手企業の社員が組合員ですから「平均報酬月額」が高いのです。

本人が亡くなった 上記の条件に1つでも当てはまった場合は、自動で任意継続終了となります。 ただし、家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の健康保険組合の判断になります。 生活保護の対象者となったとき• 第2号被保険者:会社員や公務員など厚生年金や共済年金加入者• 基本的には、対象者は、65歳以上の第1号被保険者で介護や支援が必要であると認められた人になります。

さらに、「特例退職被保険者制度」と言って、75歳まで加入し続けることができる制度を持っている組合健保もあります。

3号被保険者になるには、夫の勤務先を経由して手続をする必要があります。

すると、申請書様式がダウンロードできるようになってますよ。 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。

任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合• 第2号被保険者 民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。

興味がある方は下記記事をご覧ください。