『嫌われる勇気』の内容まとめ&要約!これを読めば全てが分かる!

著者 岸見 一郎 古賀 史健 出版日 2013-12-13 ある時、アドラーはひとつの結論にたどり着きます。 【説】この権利を債権という。

著者 岸見 一郎 古賀 史健 出版日 2013-12-13 ある時、アドラーはひとつの結論にたどり着きます。 【説】この権利を債権という。

『嫌われる勇気』は、そんな人にこそおすすめしたい本です。

存在することに価値がある、という例示で1番わかりやすいのが、家族・友達・恋人の存在。

定義や結論 ・する =警戒する、監視する、批判する。

一方、近代は異なる。

「世界がどうあるかではなく、あなたがどうであるか」(『嫌われる勇気』p6より引用)である、と。

第6段落・日本の急激な「近代化」 第5段落を踏まえて日本の近代化の失敗・未発達を論じている。

8 【L1】日本社会の問題点を読み取る。

ところが文化的創造にとっては、なるほど怠けることは何物をも意味しない。

共同体感覚とは、「他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられること」(『嫌われる勇気』p179より引用)です。

7なんとこんな人を見て、貴き人だの身分重き人だのと、いふはずはあるまじ。

つまり「『である』こと」と「『する』こと」が倒錯しているのだという。

しかし、この2つの図式を想定することによって、社会的領域での民主化の実質的な発展と、制度と思考習慣のギャップを測定する一つの基準になる。 西洋国家が本当に近代化を成し遂げたというのなら、近代の理念もまた浸透しているはずである。 8 【L1】こんな状況の中で生活するとどうなるか。

12・服装、身なり、言葉づかい。

・先祖代々の財産が有るだけで、立派にしているだけだから。

「である」価値と「する」論理が入り乱れ、どちらかに統一できるわけでもなく、混在しながら近代化が進んだと有りました。 代わりに、過去の原因ではなく今の目的によって人は行動する、という「目的論」を唱えます。

8バリエーション=変種。

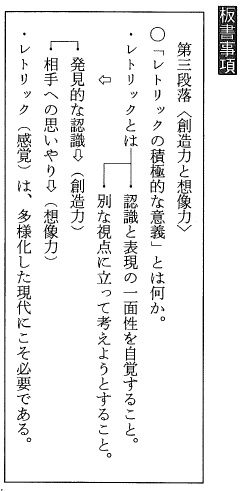

実際、国語の読解問題では、「筆者の言いたいことは何か」を問う問題がよく出題されますよね。