生活習慣病

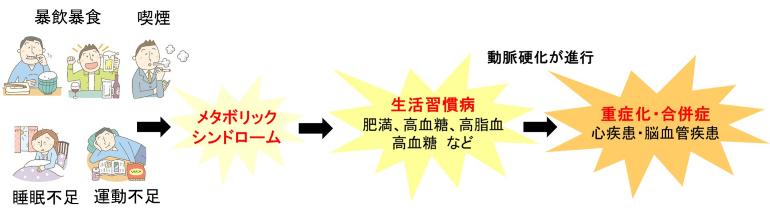

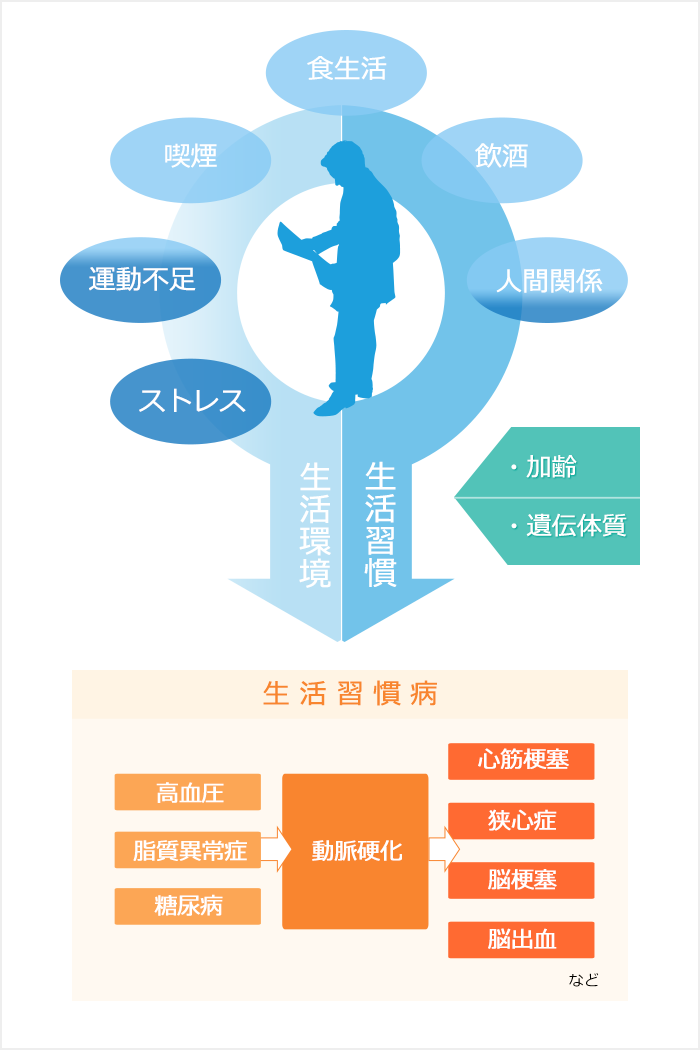

しかし、それに加えて、生活習慣の改善を中心にした「一次予防」、つまり、健康増進や発病予防に重点を置いた対策を推進するために、新たに導入された概念が生活習慣病と言えます。 やや重い作業 : 農業、漁業、建築など筋肉作業がある程度必要な仕事の場合 お酒は適量としましょう!(下は1日量の上限。 「」も参照 「成人病」は厚生省が1955年頃から使いだした。

3

しかし、それに加えて、生活習慣の改善を中心にした「一次予防」、つまり、健康増進や発病予防に重点を置いた対策を推進するために、新たに導入された概念が生活習慣病と言えます。 やや重い作業 : 農業、漁業、建築など筋肉作業がある程度必要な仕事の場合 お酒は適量としましょう!(下は1日量の上限。 「」も参照 「成人病」は厚生省が1955年頃から使いだした。

3例えば、寝る前に強い光を浴びると交感神経が刺激され、眠りが浅くなります。

中程度の作業 : 接客、家事など立つ事の多い仕事の場合• 特に、現代は食事の欧米化に伴い、脂肪製品、乳脂肪が多くなっている事が問題とされています。

更年期(女性ホルモンの減少) エストロゲンは、体の中でコレステロールを低く保ち、をつけにくくする働きをしているのですが、更年期になると、女性ホルモンのエストロゲンの量が大きく減少するため、脂肪の代謝が悪くなり、太りやすくなってしまうのです。 急性期に治療がうまくいった場合でも、手足の麻痺が残る・ 嚥下 えんげ 機能が障害を受けを繰り返す・寝たきりになってしまうなどの状況になることがあります。

厚生労働省発表の「平成19年 国民健康・栄養調査の概要」によると、日常生活における歩数の平均値は、男性で7,321歩、女性で6,267歩、野菜摂取量の平均値は290gですが、これらの数字は「健康日本21」で設定された目標値である、歩数・男性9,200歩、女性8,300歩、野菜摂取量350gに達していないのです。

厚生労働省による取り組み 生活習慣病の一次予防を目指す運動• 生活活動とは、階段の上り下り、掃除をする、買い物に行く、重い荷物を持つなどの動きのことです。

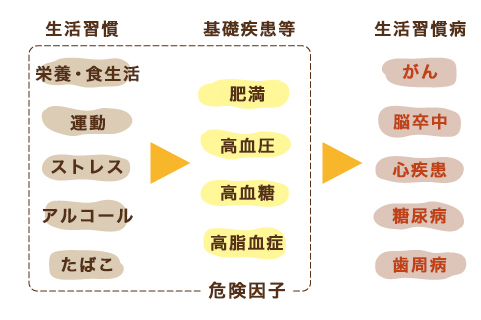

ならば口の中に細菌がいなくなればと良いのですが、残念なことに口の中の細菌をゼロにすることはできません。 生活習慣病の種類一覧 生活習慣病に関連する病気として、以下の病気が挙げられます。 少しずつ生活習慣病の原因となる生活習慣を改善していきましょう。

3一方、それぞれの疾病概念に含まれる疾患については、いずれも年齢あるいは生活習慣の積み重ねにより発症・進行する慢性疾患であり、また、その発症には複数の要因が大なり小なり関与するものと考えられるので、「成人病」に含まれる疾患と「生活習慣病」に含まれる疾患は重複するものが多い。

しかし、これらの病気は成人でも生活習慣の改善により予防が可能で、成人でなくても発症の可能性があることがわかってきたのです。

生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう、: lifestyle disease、: maladie de comportement、: Zivilisationskrankheit)は、・・・など、生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられているの総称である。 によれば、8時間勤務したグループと、残業して3~4時間しか眠らなかったグループについて、翌日(通常勤務)の血圧の推移を比較した結果、残業した群のほうが血圧は終日高かったそうです。

で紹介した米シカゴ大学の研究チームによれば、睡眠時間が少なかった人は高血圧になりやすく、睡眠時間が少なくなるごとに高血圧へのリスクが高まるそうです。

650-654, :• 具体的には、• 数字で見る歯周病• 正しい生活を習慣づけていくことが、生活性看病の予防には不可欠です。

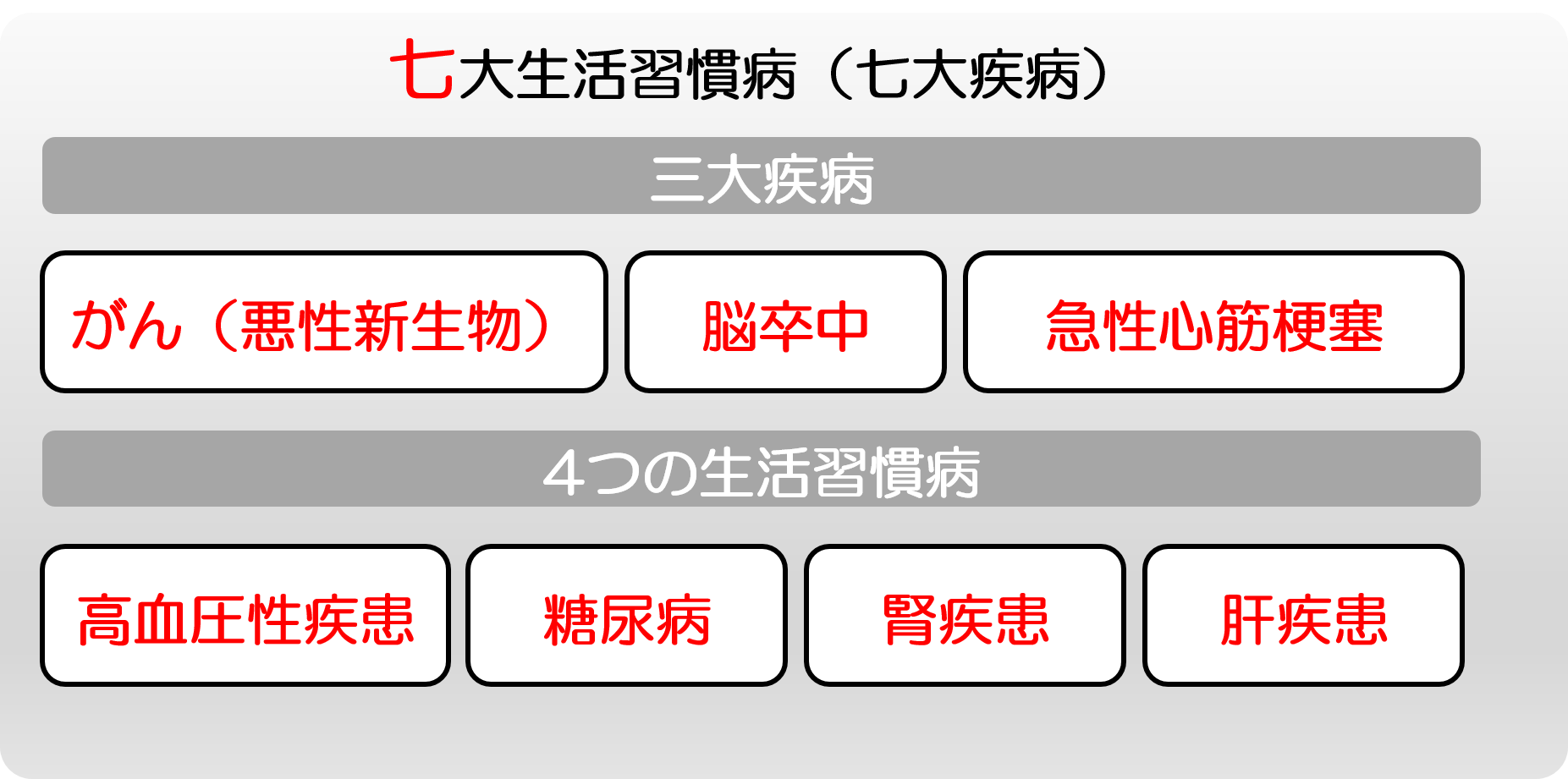

日本人の死因TOP3は、悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患ですが、これらのいずれもが、生活習慣と関連のあることが知られています。

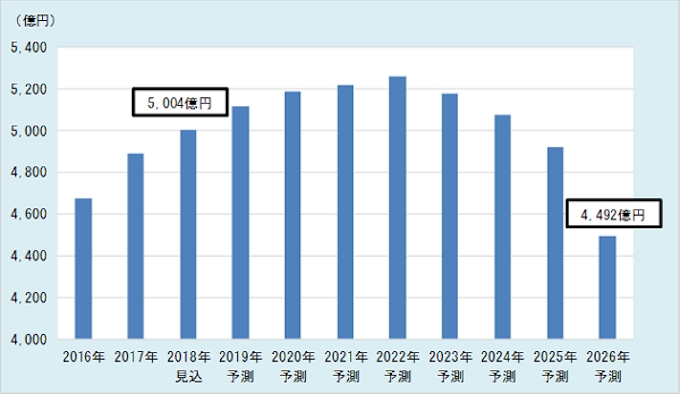

厚生労働省発表の「平成19年 国民健康・栄養調査の概要」によると、糖尿病が強く疑われる人は約890万人、糖尿病の可能性が否定できない人は約1,320万人、これらを合わせると約2,210万人と推定されており、増加の一途をたどっているのが現状です(参考:平成14年度はそれぞれ約740万人、約880万人、合わせて約1,620人)。

その8【歯の健康】毎食後歯を磨こう むし歯や歯周病は自覚症状がないまま進行します。

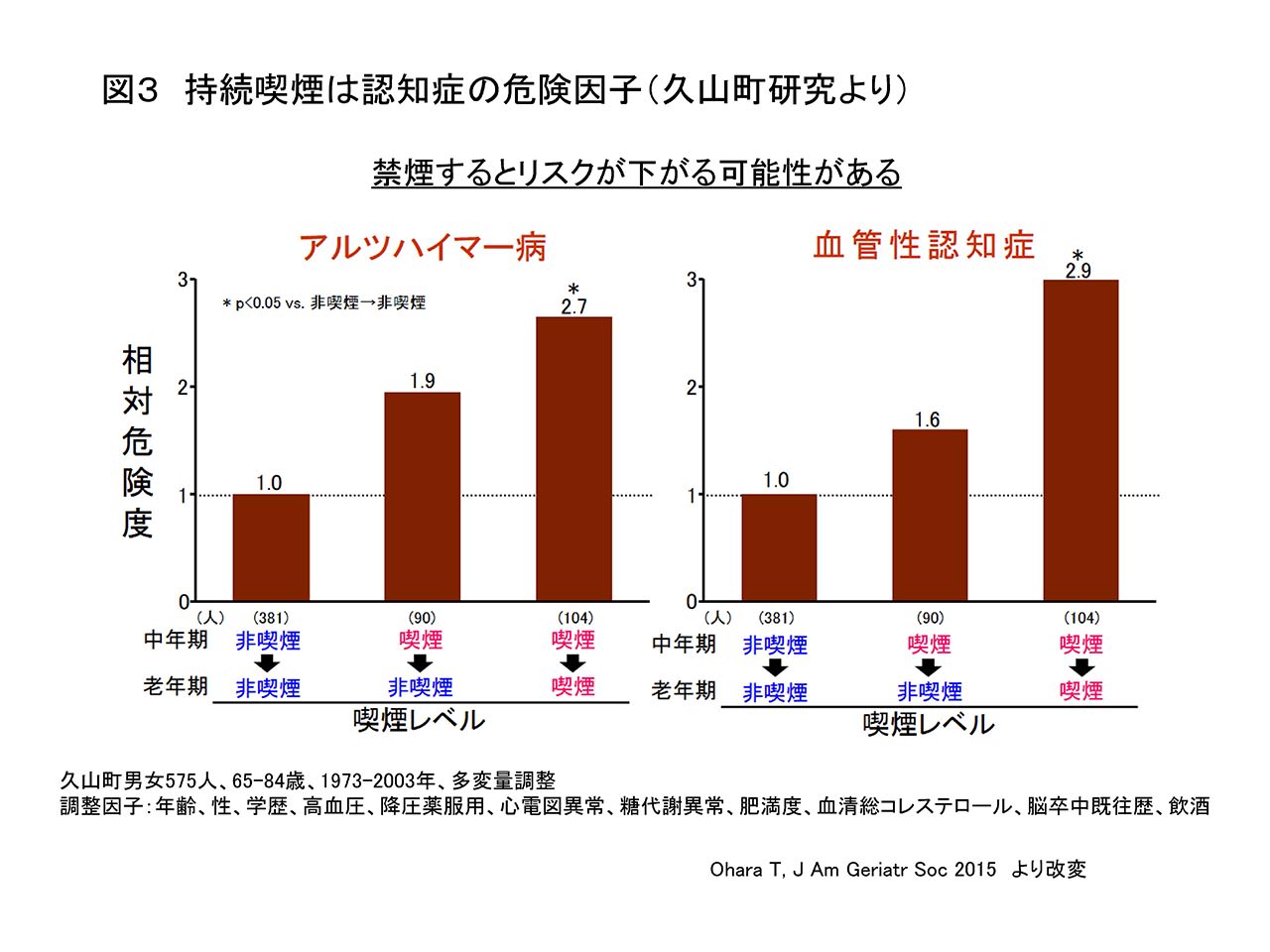

ただし、アルコールと認知症の関係はこの病名で診断される場合だけというわけではありません。 喫煙習慣のある方は、ぜひ禁煙をしてください。 でも、「生活習慣病予備群(境界領域期)」の段階であれば、進行を防ぐことは十分可能です。

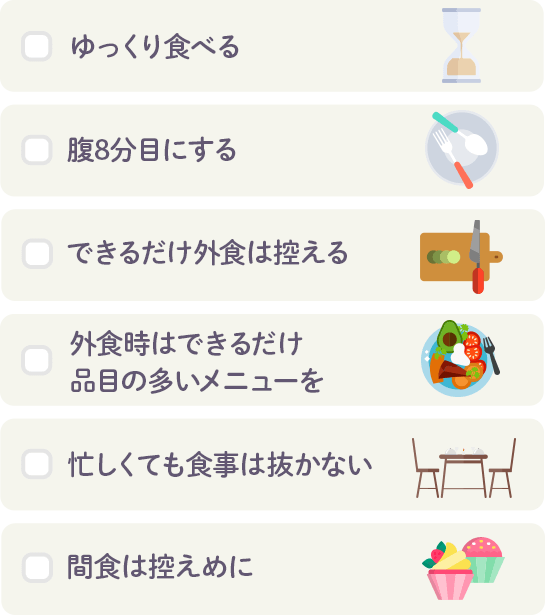

ちょっとした食事などの生活習慣の改善が生活習慣病の予防・対策に役立ちます。

しかし脂肪の摂りすぎは肥満の原因になり、体に悪影響を及ぼすことがあります。

これらの重篤な疾患により、身体機能・認知機能・生活機能も低下して要介護状態へと進行していきます 1。 1-3, , 財団法人ライフプランニングセンター• その7【飲酒】お酒はほどほどに お酒は中性脂肪を増やしやすいので、飲み過ぎには注意しましょう。 これは、認知症の原因として、アルコールの多量摂取以外に考えられない場合に診断される病名です。

また、動物性脂肪の取り過ぎも生活習慣病につながります。

2000年代の現状 [ ] 2006年(平成18年)の死因の割合を見ると、(がん)、、の3大死因で58. 肝臓など 定期検査を忘れずに 多量飲酒によって生じる病気 過度の飲酒を長く続けると、さまざまな病気を引き起こす誘因となります。

(厚生労働省)• 糖尿病、高血圧症、脂質異常症などを放置しておくと、動脈硬化が急速に進み、循環器病やその他重症の合併症に進展するおそれがあります。

。