五箇條の御誓文|明治神宮

だがその内容は、由利公正が起草し、福岡孝弟 たかちか 、木戸孝允らが修正したものだった。

2が塩水行事、散米行事、神おろし神歌、献供の儀式を行った後、天皇が出御。

いいかい。

[中略] 朕こゝに百官諸侯と広く相誓ひ、 列祖の御偉業を継述し、一身の艱難辛苦を問ず、親ら四方を経営し、汝億兆を安撫し、遂には万里の波濤を拓開し、国威を四方に宣布し、天下を富岳の安きに置んことを欲す。 ・江戸幕府と明治が混乱している ・書いた人が違う。

上下心ってのは、治める人物、つまり官の人ね、と庶民が心を1つにしようよ。

その理由として、御誓文と同時に出された宸翰に出てくる「旧来の陋習」の語がそもそも鎖国攘夷の意味に限定されていないこと、また自身が「打破すべき封建性」「打破すべき閉鎖性」の意味で「旧習」「旧来の陋習」「陋習」という言葉を広く使用していること、また、でさえ木戸の「旧来の陋習」と同じ意味のことを「因循の腐臭」とより痛烈に批判していること、つまり、薩長いずれも密留学をさせ倒幕に立ち上がった開明的雄藩であったにもかかわらず長州の木戸より薩摩の大久保のほうが藩主父子・出身藩の内部事情などのためにより批判的にならざるを得ない危険な封建性・閉鎖性をより自覚していたということ(~)、更に、も他の文書で「天地の公道」という全く同じ言葉をとはおよそ次元の異なる「 天然自然の条理というような意味」で用いていることなどが挙げられている。

福岡は後年「この時平民までも此議会に与らしめる御つもりであったか」と問われ、「それは後から考えればそうも解釈されるが、御恥ずかしい話ですが当時私はまだその考えはなかったです」「広くとは人々の意見を広く集めて会議するというのではなく府藩県にわたりて広く何処にも会議を興すという義です」と答えた。 その原因としては、 1 天皇の言葉という権威性、 2 簡潔・曖昧ゆえの多義性、 3 明治元年の国是という象徴性に加え、 4 「会議」という言葉の応用のしやすさがあげられるだろう。

8副島種臣が皇后に対して述べた言葉を、元田永孚は驚きながら聞いている。

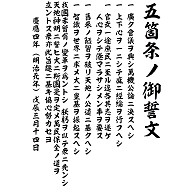

4、旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。

「心を一にして」は日本国民の団結を表現する当時の決まり文句であり、江戸期の水戸学者の著作から後のに至るまで広く使われている。 五箇条 ごかじょう )の 御誓文 ごせいもん )の 内容 ないよう ) 一.広ク 会議 かいぎ )ヲ 興 おこ )シ 万機公論 ばんきこうろん )ニ決スベシ。

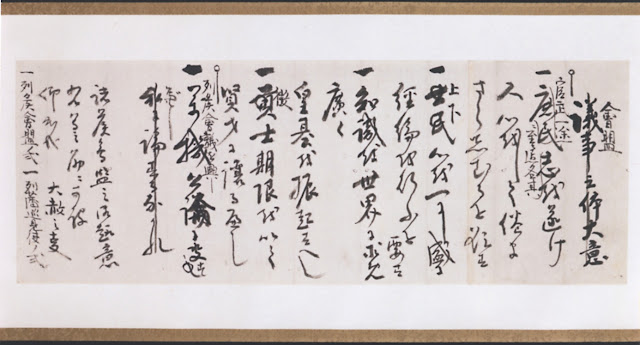

13儀式と布告 [ ] 幟仁親王が揮毫した御誓文の原本 御誓文の原本は、天皇の書道指南役であった有栖川宮幟仁親王が勅命によって儀式前日に清書した。

同上、102 原武史『皇后考』は皇后の勇ましい様子を 「その態度は、油のにおいが不快で、軍艦に乗るのを嫌い、船酔いもしやすかった天皇睦仁とは対照的であった」と、明治天皇よりも猛々しかったとし、必ずしも女性だから軍人になれないとか、大元帥になって軍隊を率いることはできないなどと、明治初期の日本人は考えていなかったことが分かるだろう。

奉答書は、群臣が天皇の意志に従うことを表明した文書であり、総裁以下の群臣の署名がある。

朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。

これは福岡の回顧では「官武一途即ち朝廷と諸侯が一体となって天下の政治を行う」意味としている。 1867年 慶応 けいおう3年 39歳 が福井にやってきて公正と話し合い、龍馬から明治新政府で財政 ざいせいを担当してくれるよう頼まれる。

。

木戸当初案の「宇内(うだい)」は「天下」「世界」の別表現である。

一、旧来の陋習 ろうしふ を破り、天地の公道に基くべし。

由利の出身藩である越前藩のためにが著した「国是三論」において「一国上の経綸」という章があり、そこでは主に財政経済について論じられていることから、その影響を受けた由利は経綸の語を専ら経済の意味で用いていた。