損益分岐点売上高と目標利益達成売上高

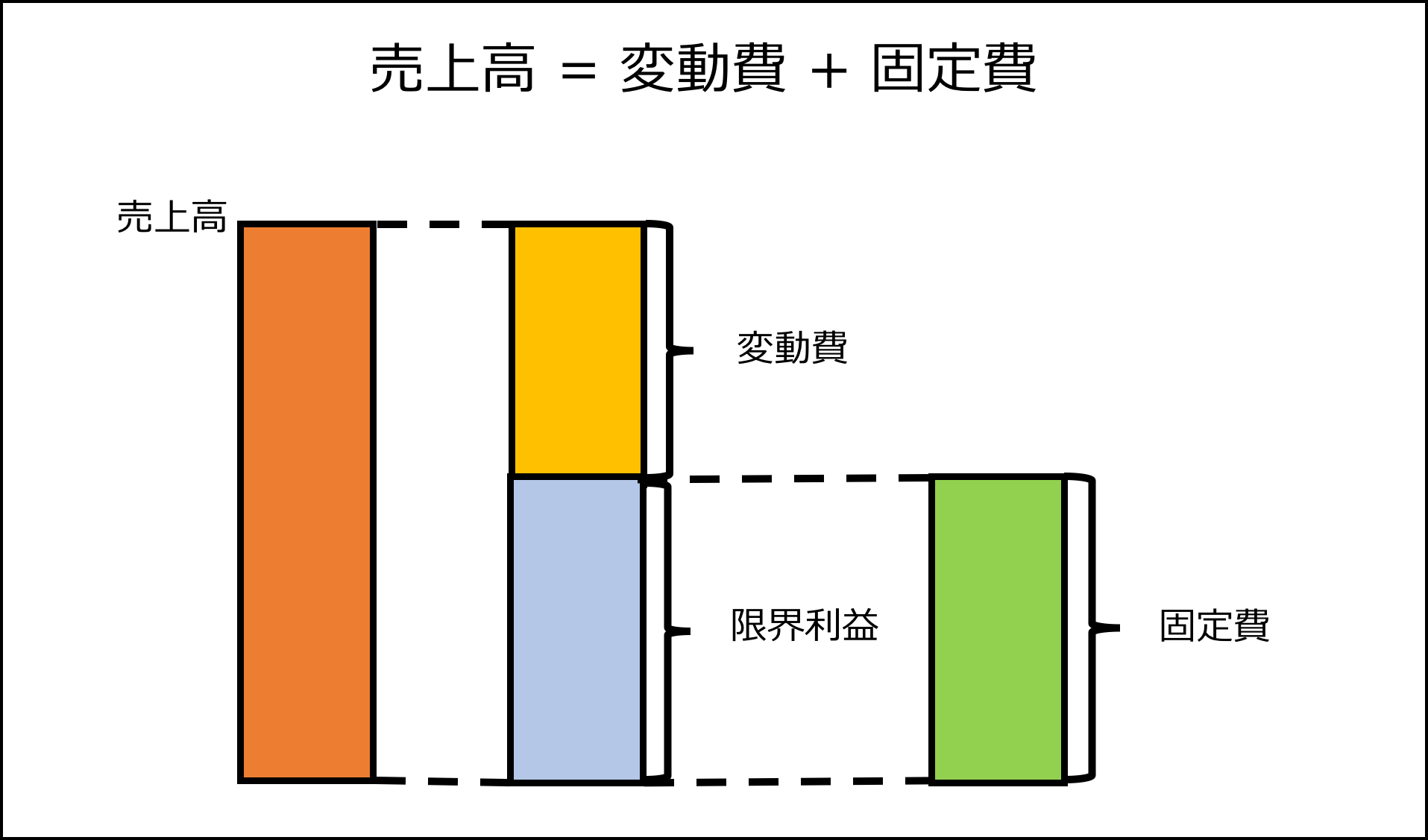

事業運営上、営業利益の確保が困難な場合の判断基準として、固定費分が回収できているかどうかを評価する指標となる。 極論、以下のような損益分岐点になり得ます。 会社の損益がゼロというのは、費用の合計と売上高の合計が同じ金額の状態です。

16

事業運営上、営業利益の確保が困難な場合の判断基準として、固定費分が回収できているかどうかを評価する指標となる。 極論、以下のような損益分岐点になり得ます。 会社の損益がゼロというのは、費用の合計と売上高の合計が同じ金額の状態です。

16創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。

固定費の主なものとしては、地代家賃や人件費などとなります。

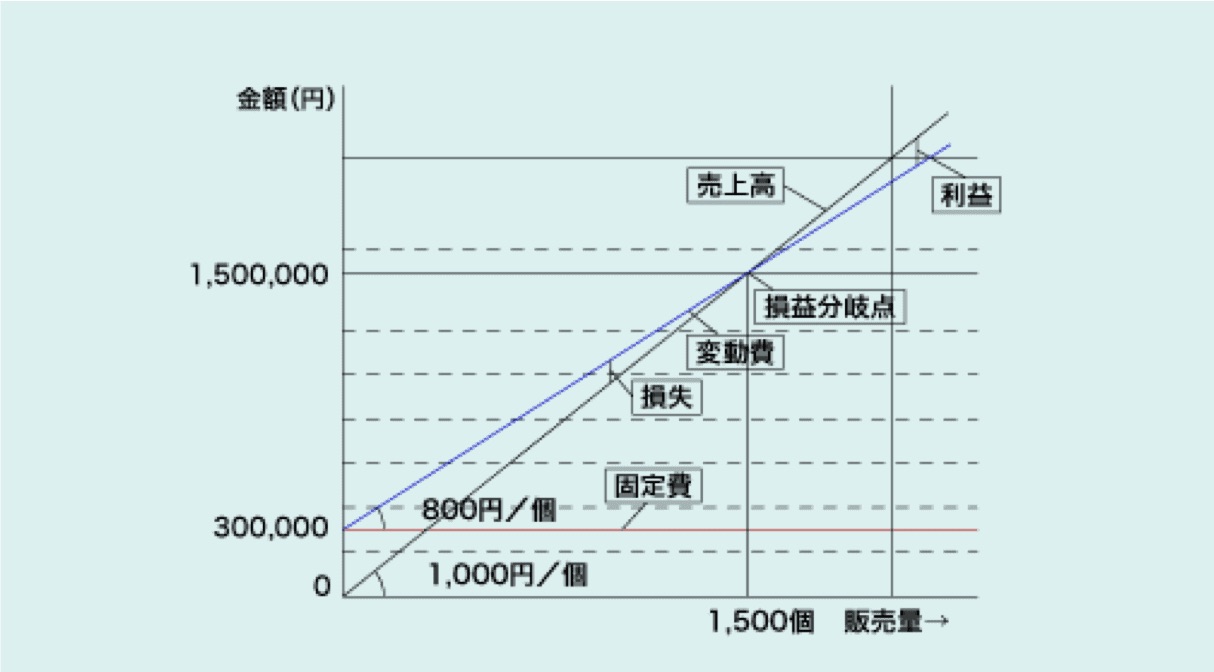

損益分岐点売上高は100,000となります。

また、固定費や変動費というのは一度決めたらそれで終わりではなく、事業活動を行っていく中で変わっていくものです。

損益分岐点を出すことで、「今現在どの程度儲かっている事業なのか」「どの程度コストがかかっているのか」が分析できます。 損益分岐点売上高計算の流れ• 実際に学んだことがない人でも、商売をやっている人は直感的にどれくらいが採算ラインか理解しているものです。 この場合、売上高が 「現在の売上高の80%(=80万円)」 まで落ちると、 赤字になります。

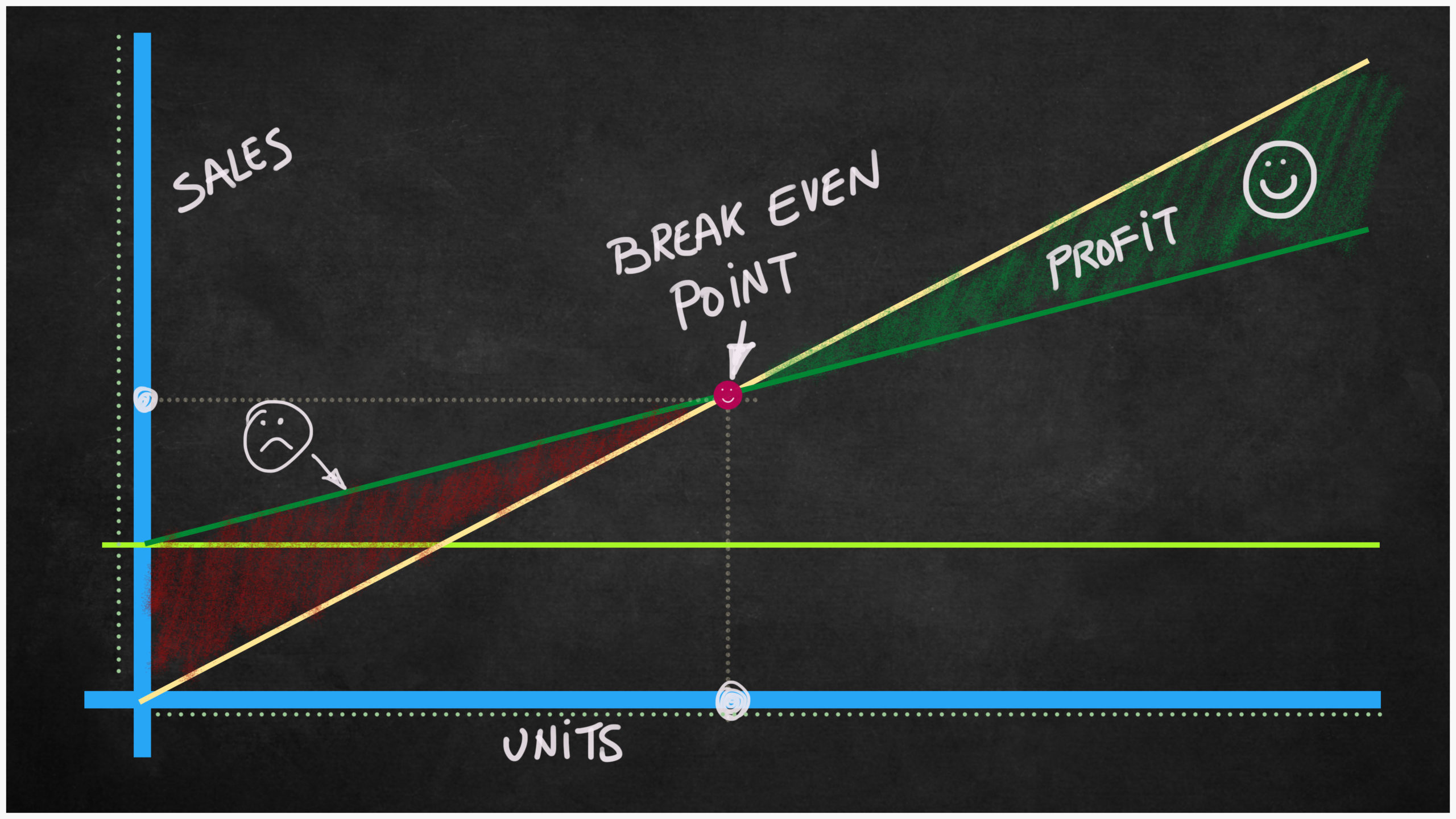

10其の一 損益分岐点は、 営業利益が0 ゼロ 円となるところです。

売上金額が損益分岐点ちょうどの場合は、「赤字は出ないけど、利益も0円」という状態です。

固定費:2300円• 損益分岐点のグラフでは、縦軸が「総費用」となっていますが、売上は縦軸の値と合わせます。 未稼働設備を有効に生かす• 損益分岐点が左下にズレたことが分かります。

5損益計画を作成する上では、目標とする利益が達成できるのか、売上高と費用との関係も確認しながら、検討していくことが大切です。

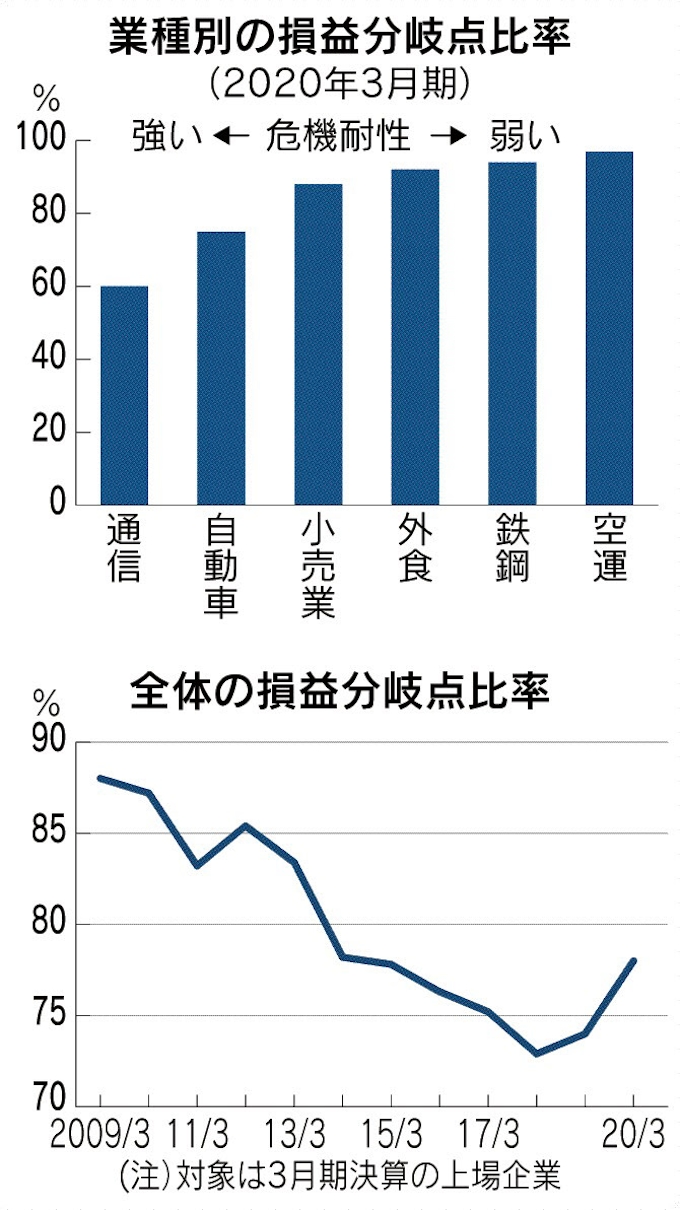

<与件> 100万円で販売する商品を50万円で仕入、賃料20万円の店舗を借り、目標利益を10万円とした場合の必要な売上高の計算• 変動費 50万円• 24 企業の財務状況を判断する指標に 「損益分岐点比率」があります。

変動費は材料費や加工の外注費などとなります。 損益分岐点売上高• つまり、200という金額を下回ってはいけないという売上高が損益分岐点売上高です。 固定費 2300 円 其の一 販売数量をX個として、目標営業利益を34500円とします。

「売上高>費用」であれば「儲けがでる」ことになり、「売上高<費用」であれば「損をする」ということになります。

【損益分岐点比率の目安】100%超:赤字 損益分岐点比率が 100%を超えている場合、経費が売上高を上回り、既に 赤字経営の状態です。

遠田幹雄(個人)のはこちらです。 なぜなら変動費を削ると売上まで連動して落ちてしまうからです。 4となります。

求めたいのは売上高です。

損益分岐点比率が80%の具体例 実際に数字を入れた具体例で見ていきます。

この図はISICOのものですが、ISICOだけでなく商工会議所や商工会もほぼ同じしくみになっています。

「損益分岐点」は、事業の収益性を分析する際に非常に重要な観点の1つです。

【損益分岐点比率の目安3】90%~100%未満:危険 損益分岐点比率が 90%を超えると、 危険です。

一時的に除却損が発生するが、中長期的には損益分岐点を下げる効果がある。

何かを販売したり、すでに販売している場合、計算して確かめてみましょう。

変動費:0. 安全余裕率 安全余裕率とは、 売上高 予想売上高 が損益分岐点をどれだけ上回っているかを示しています。

変動費は売上高に比例して発生する経費のことでして、仕入高、外注経費や配送費などが代表的なものとなります。