ADHD(多動性症候群)

当時、これを読んで、娘のために日本で脳のMRI診断による発達障害の診断ができる医師を探しましたが見つかりませんでした。

当時、これを読んで、娘のために日本で脳のMRI診断による発達障害の診断ができる医師を探しましたが見つかりませんでした。

そんな人になら是非お伝えしてみると良いかも。

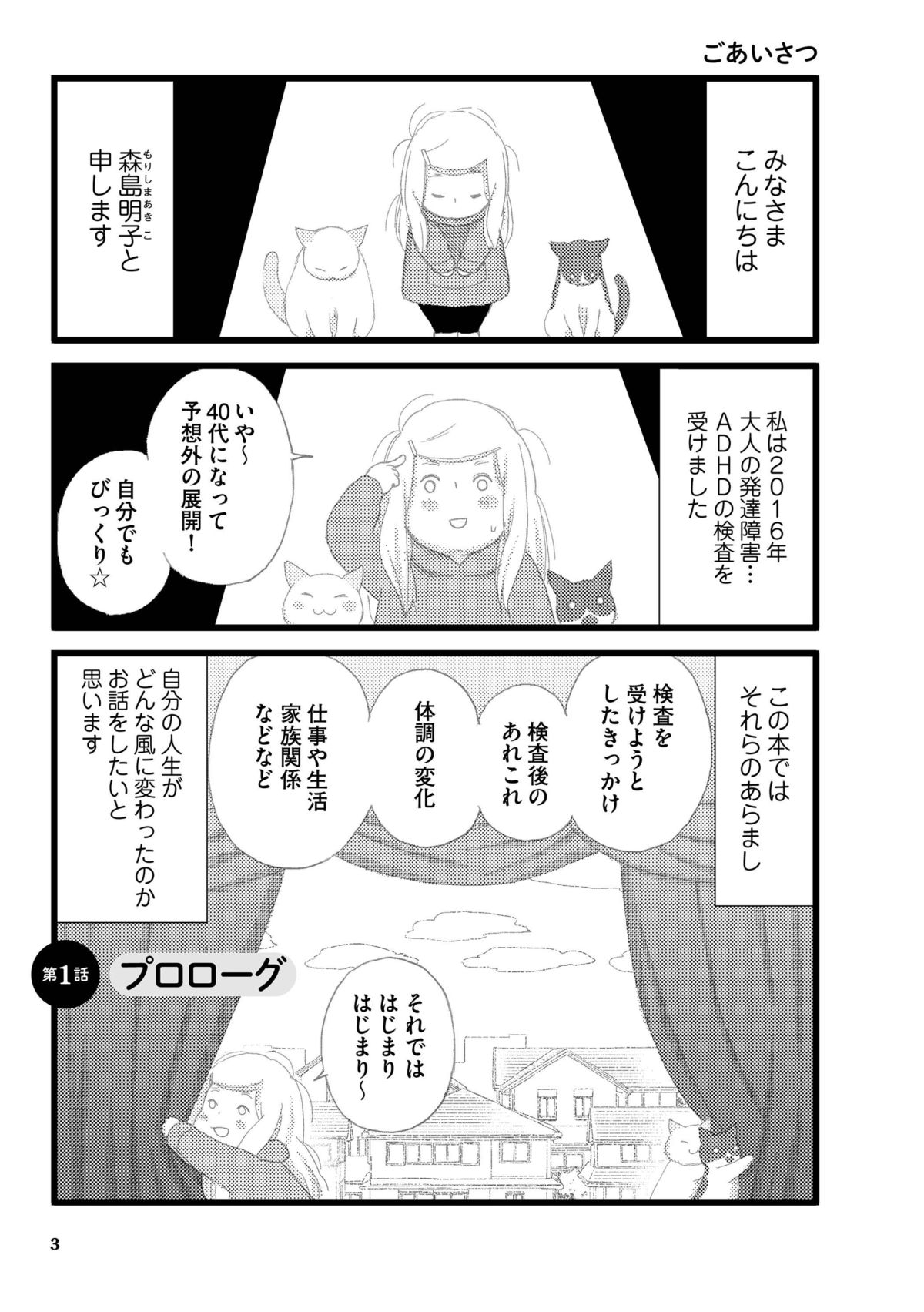

楽天AD DSM-5における注意欠如・多動性障害(ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disorder)の診断基準 A1:以下の不注意症状が6つ(17歳以上では5つ)以上あり、6ヶ月以上にわたって持続している。

これらの薬は、いずれも「多動・衝動性」、「不注意」といったADHDの症状に広く有効だとされています。 少しでも悩んでいることや困りごとがある場合は、専門の医師に相談してみましょう。

8明確な結果は出ませんでしたが、そこそこかかりますね。

母子手帳や成長記録などがある場合は、診断の手がかりとなるので持っていきましょう。

発達障害について、心療内科・精神科のホームページを検索していると、「病状」として書いている医院もあれば、きっぱりと「病気ではない」と書いている医院もあります。 鑑定書 お申込みは下記のボタンより、加藤プラチナクリニックのお申込みフォーム「発達障害(ADHD)の脳画像診断」をお選び下さい。 AQについては、アスペルガー症候群についての検査だそうです。

7手足をよく動かす。

基本的には注意力の検査をするものです。

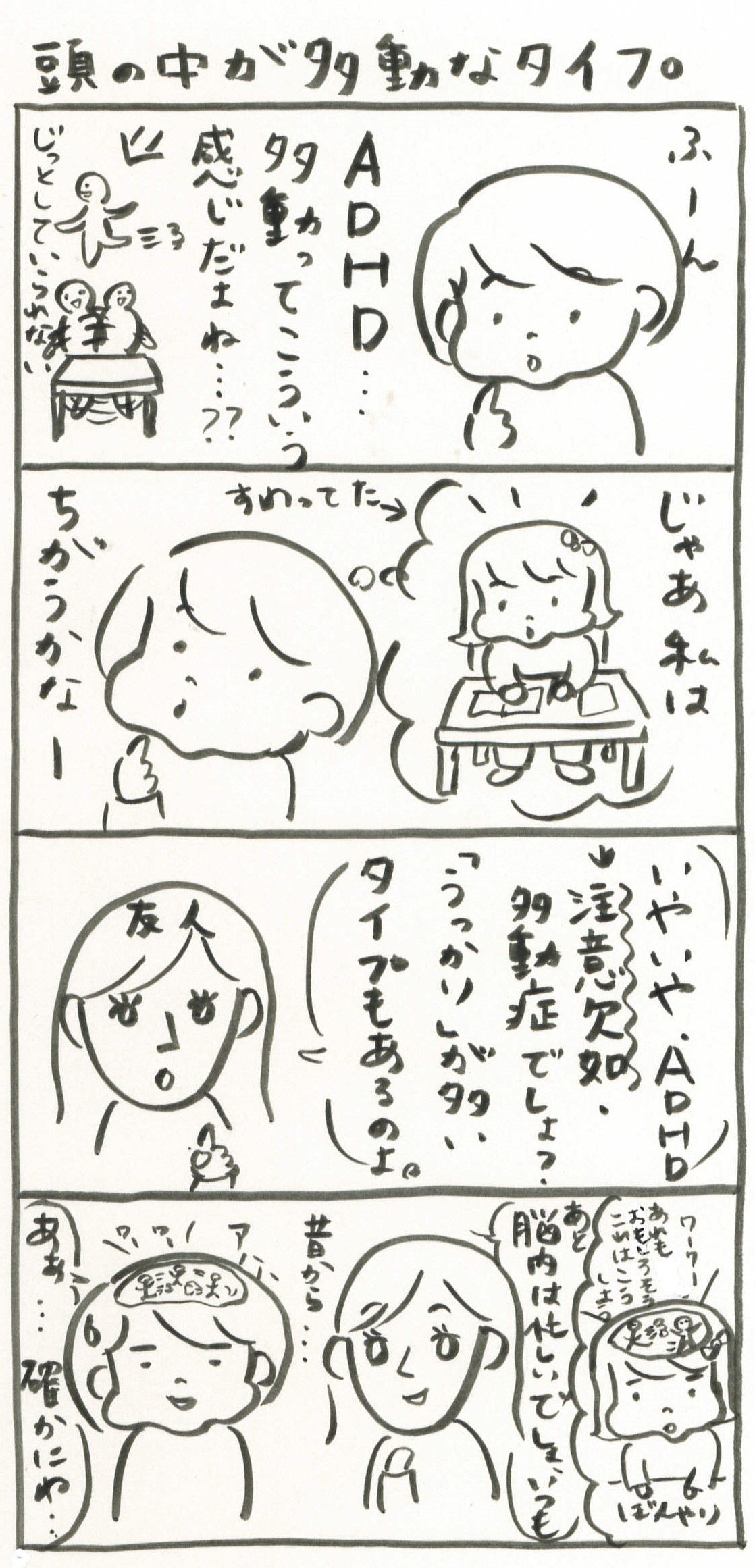

例えば、ADHDの9症状の内、5症状を満たさずに4症状の場合、グレーゾーンかというとそれは違います。 今年、筆者は51歳にして「大人の発達障害ADHD」と診断されました。

18と大きな衝撃を受けました。

ADHDは、 ADHDコンプレックスのように、一人ひとりが不均一な症状を示すので、ADHDのタイプには複数のタイプ(サブタイプ)が多く、疾患研究が日進月歩しています。

また、未熟児やアレルギーなどの基礎疾患がある場合でもADHD発症の頻度が高くなることが分かっています。 併存疾患型ADHDが8割以上を占める現状では、脳の複雑な状態を適切に読み解く必要があり、加えて、耳鼻咽喉領域、口腔、歯科領域を含めた総合診断が不可欠になっています。

11なくし物が多い• 注意欠如・多動症の子どもが抱える問題は、家族や学校の先生だけで解決しようとするのではなく、小児神経科などの専門医や、地域の保健センター、児童相談所などに相談しましょう。

スポンサーリンク DSM-5のADHD(注意欠如・多動性障害)の診断基準と発達障害としての分類 日本の精神医学や精神発達臨床の活動では、ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)は1990年代後半から『発達障害の亜型(一種)』として治療・教育の方針が立てられていた。

まずは自分がその特性を受け入れてあげることが大切だと思います。

精神的努力の持続を要する課題を避ける、いやいや行う• お子さんも困るでしょうし、夫婦関係に影響する可能性も。