世界恐慌/大恐慌

776 古代 ヨーロッパ 記録上最初のオリンピア競技会が開催される B. 主力選手プシュカーシュとコシチェはスペインに亡命、戦力が一変した。

776 古代 ヨーロッパ 記録上最初のオリンピア競技会が開催される B. 主力選手プシュカーシュとコシチェはスペインに亡命、戦力が一変した。

なお、ルワンダの南に接するブルンジも、かつてはルワンダ=ブルンジとして一括してベルギーの委任統治領だったところであり、同様にツチ系とフツ系の民族対立の問題を抱えている。

人類の誕生と拡散 農業と牧畜の発見 都市と文明の成立 都市の拡大と革新 国家の拡大と充実 国家の拡大と変容 ()広域国家の成立へ ()広域国家の拡大へ ()大帝国の成立発展 ()大帝国の基盤充実 ()大帝国の支配動揺 ()分裂時代の始まり ()大帝国への再統合 () 農業生産の急成長 ()モンゴルの大拡大 ()大航海時代の進展 (図解版)アジア大国の興亡 ()革命の連鎖と混乱 ()自由のおさえこみ (図解版)国民国家の広がり ()クリミア戦争なくしてペリー来航なし ()南北戦争とアジアの大反乱 ()国民の国の形成と世界各地への進出 ()暴力と支配の連鎖 ()植民地帝国の延命 ()第二次世界大戦へ ()核を持つ国の対立 ()植民地帝国の崩壊 ()新しい世界の構造 *** 【2】同時に学べる! その中核となったのがアメリカ経済であり、ドルを基軸とする固定為替相場制のもとで安定した戦後経済の復興が進んだ。

スターリン主義者の首相が退任し、新たに首相に就任したは複数政党制の導入などの改革を図り、からの脱退とハンガリーの中立を表明した。 株価はやがて「大天井」をうち、1929年10月24日の「暗黒の木曜日」に、一気に猛烈な売りが殺到し、世界恐慌が始まった。 またイギリスがオタワでイギリス連邦内の自治領との特恵関税を設けて他地域に対する保護関税政策に踏み切るとともに、を構築すると、フランスのフラン経済圏、アメリカのドル経済圏など資本主義列強は通貨ごとの政策を採用することとなった。

戦後はフランス・ドイツなどヨーロッパ諸国が農産物の自給化にはかって農産物に高関税をかけるようになった。

ところがワールドカップの2年後の1956年にハンガリー動乱が勃発、「マジック・マジャール」は消滅した。

自動車、住宅などからラジオ、洗濯機、冷蔵庫といった電機製品、さらに化粧品などの新たな消費財が大量に生産され、セールスマンと大量広告という新たな販売促進法と月賦販売という信用販売が使われるようになったことで大量消費(必要以上に消費する傾向)に拍車がかかった。

14第一次世界大戦後、世界の金はアメリカ合衆国とフランスに流れこんできた。

その体験を綴った『ルワンダ中央銀行総裁日記』は1972年に中公新書として発表され、日本人の海外協力、海外支援の成功例として大きな話題となり、著書は毎日出版文化賞を受賞した。

独立直後のルワンダは、アフリカで最も人口密度の高い国であったが、コーヒーと錫鉱石の輸出がほとんどで産業基盤が未整備であったため財政赤字が続き、アフリカで最も貧しい国の一つとされていた。 その後のハンガリー 1960~80年代のはカーダールの長期政権が続くが、その間一定の経済改革が進み、民主化の基盤が作られた。 268頃 古代 インド マウリヤ朝でアショーカ王が即位する B. 言い換えれば「2018年になっても、人類が解決することができていない問題」を、2030年までにどの程度まで解決するべきか定めた目標です。

10近代以前の運河計画 スエズ地峡にを設ける考えは、古代から存在した。

いずれも無料でご利用いただけます。

そこでは廃止されたはずの鞭も使われている。

20世紀に入ると、石油が重要な物資となり、スエズ運河もタンカーの利用が激増した。

135 古代 ヨーロッパ シチリアで大規模な奴隷反乱が起きる B. 特に1994年には、フツ族民兵によるツチ族に対する大量虐殺が行われ、100万人の犠牲という、アフリカ史上最悪といわれる事態となった。

Episode 破壊されたレセップス像 スエズ戦争で国際的非難を浴びた英仏軍が撤退した後、ポートサイドに造られていたレセップスの巨大な銅像はエジプト人の手によって引き倒された。 東大の過去問を筆頭に解答解説に妥協がない点が高評価。

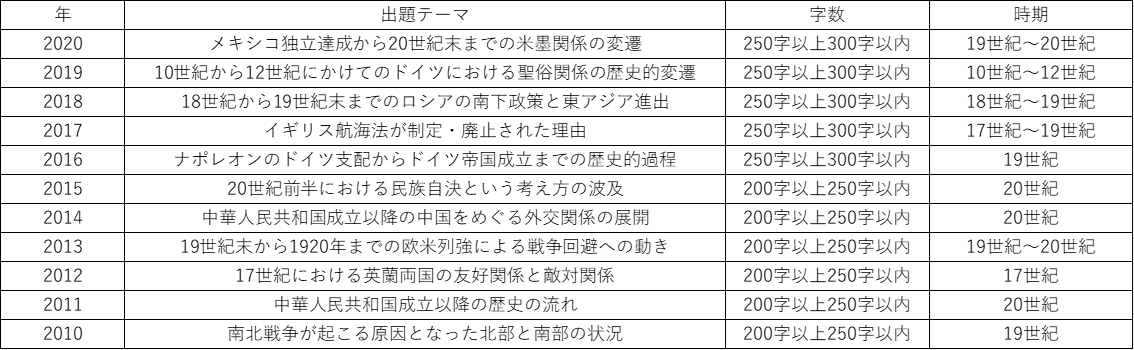

10というのは年号はほぼ事柄と一対一対応であるのに対し、何世紀という枠組みではしばらくすると混乱してしまいがちだからです。

その後、第一次世界大戦まではドイツの植民地であった。

小麦はアメリカ合衆国をはじめ、アメリカの資本が投下されてアルゼンチン、カナダ、オーストラリアなどで作付け面積が増加・機械化が進んだため、生産が増大し、戦後もその傾向が続いた。

367 古代 ヨーロッパ ローマでリキニウス=セクスティウス法が制定される B. ファシズムの台頭 世界恐慌の影響を最も強く受けたのがであった。

しかし景気の回復、雇用の増大(失業の減少)はすぐには解消されず、1939年の第二次世界大戦の開戦を迎えることとなる。