損益計算書の5つの利益とは?営業利益と経常利益の違いを解説

会社はビジネス 商取引 により、売上が計上され利益を得ます。

8決算の記事をみていると、「営業利益」「経常利益」「純利益」など、同じ「利益」でも違う呼び名が出てくる。

本業で得た利益と、本業以外で得た利益をまとめたものといえるでしょう。

「販売費及び一般管理費」とは、企業の本業に関わる費用のうち、仕入れた代金以外の商品を販売するための費用を指します。 アーカイブ• ざっくりした利益といえます。

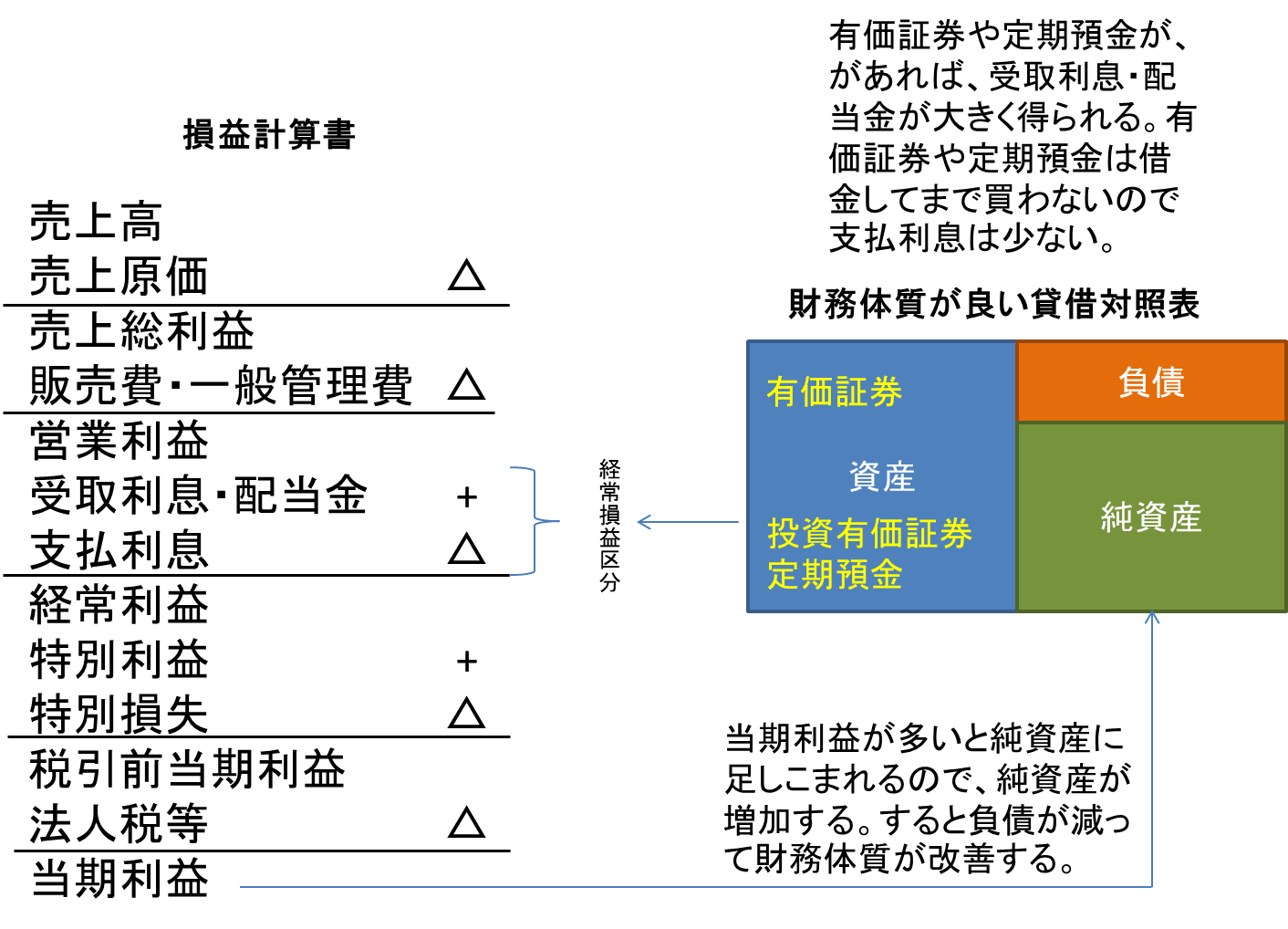

15<販売費及び一般管理費に含まれる経費例>• 経常利益は営業外収益を加え、営業外費用を引いて算出します。

一般管理費は会社の運営や管理にかかる費用で、役員報酬や水道光熱費、家賃などを指します。

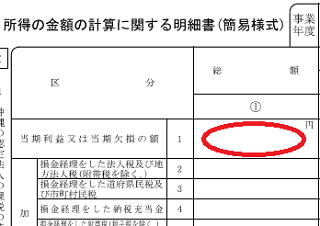

このような背景もあり、会計上と税務上の税額には差額が発生し、それを調整するために法人税等調整額が必要となってきます。 広告宣伝費• それに加えて本業以外で発生した利益と支出も加えて計算することになります。

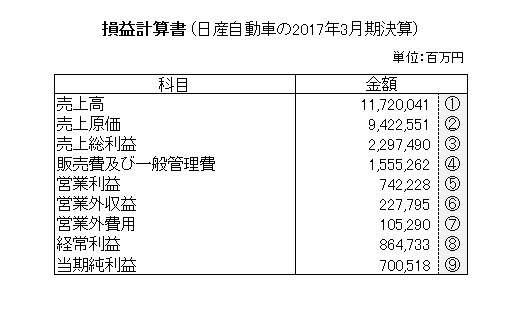

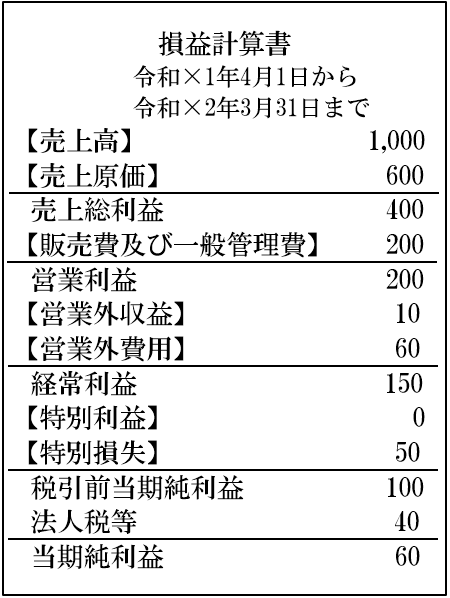

151)売上総利益 本業のサービスや商品力によって稼いだ利益で、粗利益ともいいます。

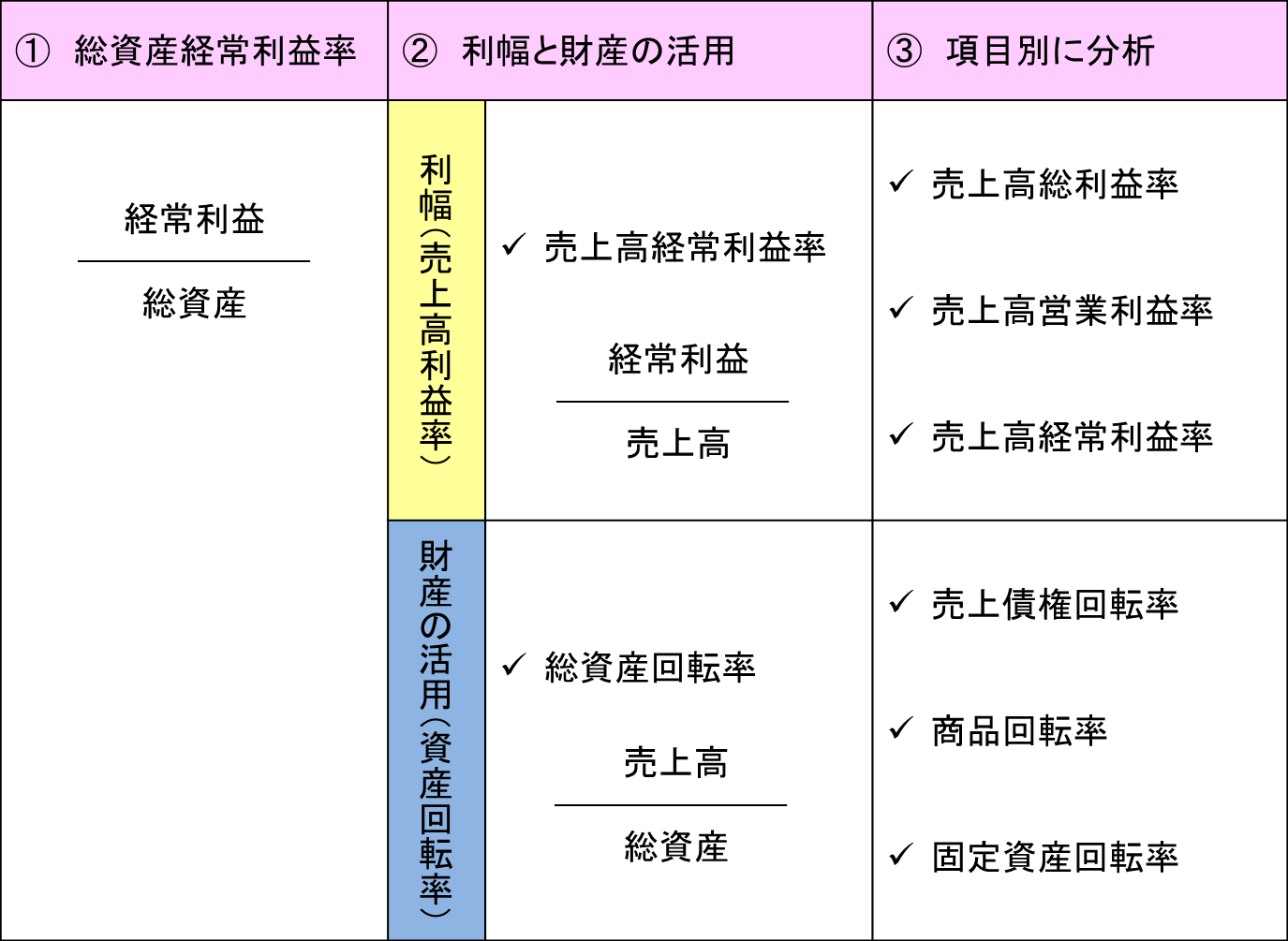

経常利益と純利益の関係性 経常利益と純利益の関係性から、企業の姿がどのように見えるのか、例を示します。

仮に、税引前利益でちょうど7万円の場合、「法人税 約1万円 +法人住民税の均等割り 7万円 」で8万円以上の税金がかかりますので、税引前利益の段階で7万円では純利益で赤字になる可能性が高いです。 しかし経常利益に関しては、営業利益に今後も継続するわけではない臨時の収入や支出が関わってくるわけです。

これを売上総利益から差し引いたものが「 営業利益」になります。

保険料• 臨時的な収入や支出が加わっていません。

臨時的な利益や損失も測ることになりますが、企業の現状を知るためにも極めて重要なのが経常利益です。 営業利益とは企業が本業で稼いだ利益のこと• 雑収入 営業外費用に該当する勘定科目• さらに本業以外の利益として「営業外収益」があり、これには受け取り利息や配当金などがあります。

7そもそも赤字であると利益が出ていない、ということになってしまいます。

少しややこしいですが、いきなりすべての言葉を覚える必要はないので要するに、『 本業で受け取った代金から、かかった費用を引いたものが営業利益』ということだけ押さえておけば大丈夫です。

経常利益からこの特別損益を調整したものが「 税引前利益」となります。 営業利益とは、会社が本業で稼いだ利益のこと• つまり、付加価値を生み出すのに投資した分だけ、売上総利益で稼がなければならないというわけです。 売上高から、販売する商品などの仕入原価である売上原価を差し引いたものが「売上総利益」となります。

本業で稼いでいる割合が高く、今後も継続して高い営業利益・経常利益を上げる可能性が高いです。

また、最終的な利益と言った事から最終利益と言われたり、上記の税引前当期純利益から税金を引いた利益と言う事から税引後当期純利益、さらには単に純利益とも言われることがありますが意味は同じです。

例えば、製造業が本業の会社が、本業以外で金融商品の運用を行っている場合、株の売買により利益を生めば会社の利益になります。

計算式に当てはめると、営業利益は「2,000万円-800万円=1,200万円」となり、会社の本業は黒字であると判断できます。

そして、損益計算書を作成するには販売管理費のうち旅費交通費や接待交際費など細かく膨大なデータの収集・入力が必要になります。 例えば、経理業務でよく見かける「収益」と「利益」という言葉。

3営業利益は100万円しかないので、残りの2,900万円は何かしらの売却益などで得られたことになります。

手形割引料• 例えば、利益で余ったお金を銀行に預金したら、利息収入が生まれますし、不動産を扱っていれば、家賃収入なども生まれます。

最終利益とも呼ばれます。 一方、『経常利益』とは、営業利益に、預金利息や為替差損益など会社の『本業とは異なる財務活動によって得られた利益と費用』を含めて計算します。 経常利益は、企業の経営成績を最も把握しやすい数字とされています。

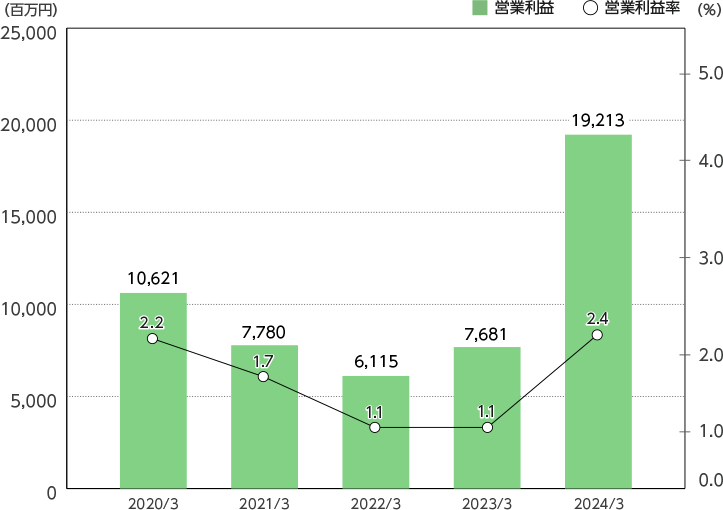

営業利益は会社が「本業で稼いだ利益」 営業利益は、会社が本業で稼いだ利益を意味します。

保管費• つまり、純利益とは、事業年度内に発生したすべての収益から、すべての費用を差し引いて算出される利益であり、最終的に企業に残るお金を示します。