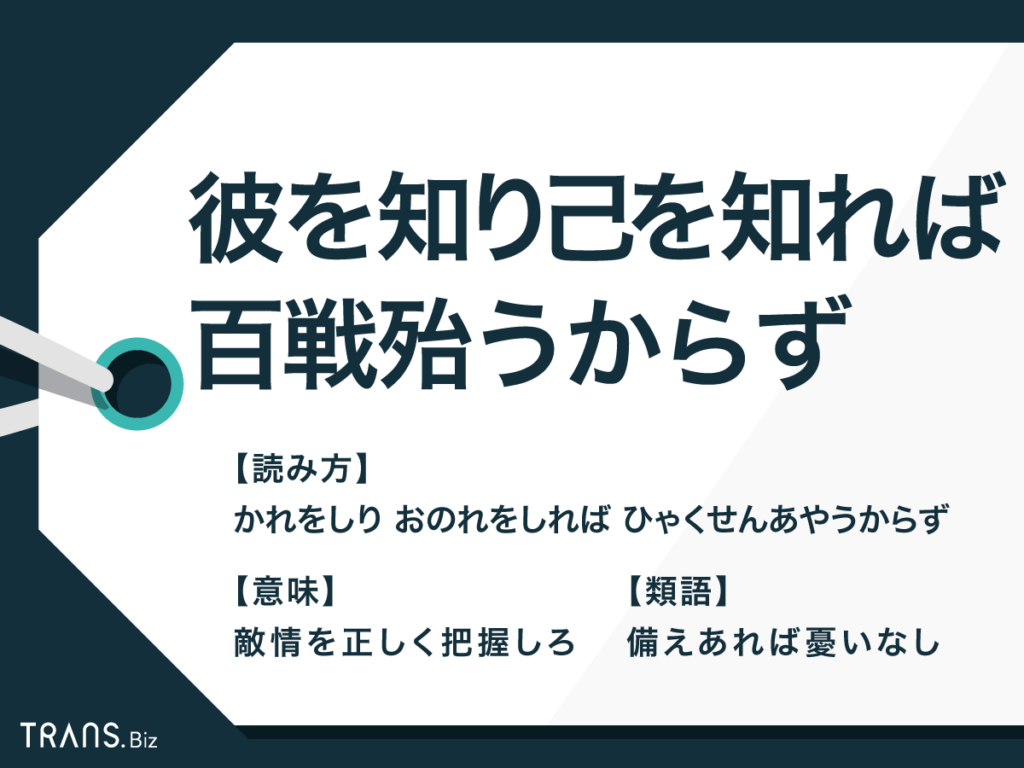

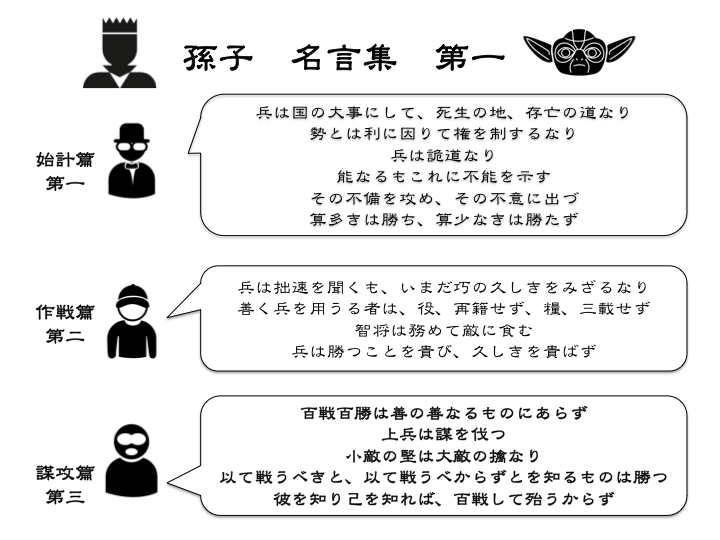

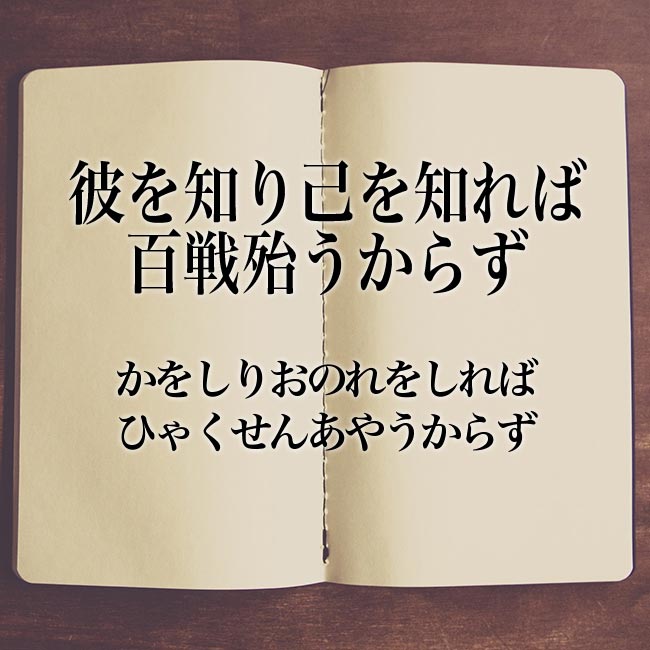

「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」意味は?ビジネスに役立つ兵法

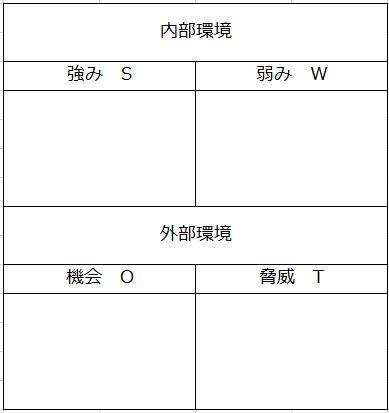

Upon non-forcible inquiry from an investigating authority, court, bar association or other officials with legal authority, JCSI can voluntarily release confidential information known to JCSI about subscribers to such law enforcement officials when such release is considered a means of lawful self-defense or emergency evacuation. コンピュータウィルスを含む悪意のあるソフトウェア、DDoS攻撃、不正アクセスや不正侵入を試みる人、営利目的で個人情報やクレジットカード情報を狙う者、スパイ、場合によってはそういうことを行う国家機関も脅威に当てはまります。 。