医療 薬 : ION 概要 [特発性大腿骨頭壊死症]

年間に3,000名の発生があるとされています。

7また国の難病指定も受けており、患者さんは医療費の補助を受けることができます。

SLEなどの膠原病でも、発生率が低下してきています。

ただし人工物自体の耐久性は20年程度と言われており、将来再置換術(人工物を入れ替える手術)が必要になることもあります。 また患者さんの適応としましても、健康な骨が十分になければ行えないため、壊死の範囲が比較的狭い方に限られます。

これを受け西浦も自身のツイッターで病名を公表し「最初に言われた時は何が何だかわからなかったのですが、説明を受けるうちにやっと理解することができました」と綴り「先生にも復帰はかなり厳しいと言われ、最初は凹んでいたのですが、今はこれからこの病気と闘うんだ! という前向きな考えになっています」と、病気と闘っていくことを決意。

新患における男女比は、全体では1. 人工骨頭置換術・人工股関節置換術: 人工骨頭置換術や人工関節置換術に関しては割愛するが、「堀 ちえみ さん」なんかは人工股関節置換術によって痛みが取れたことを報告している。

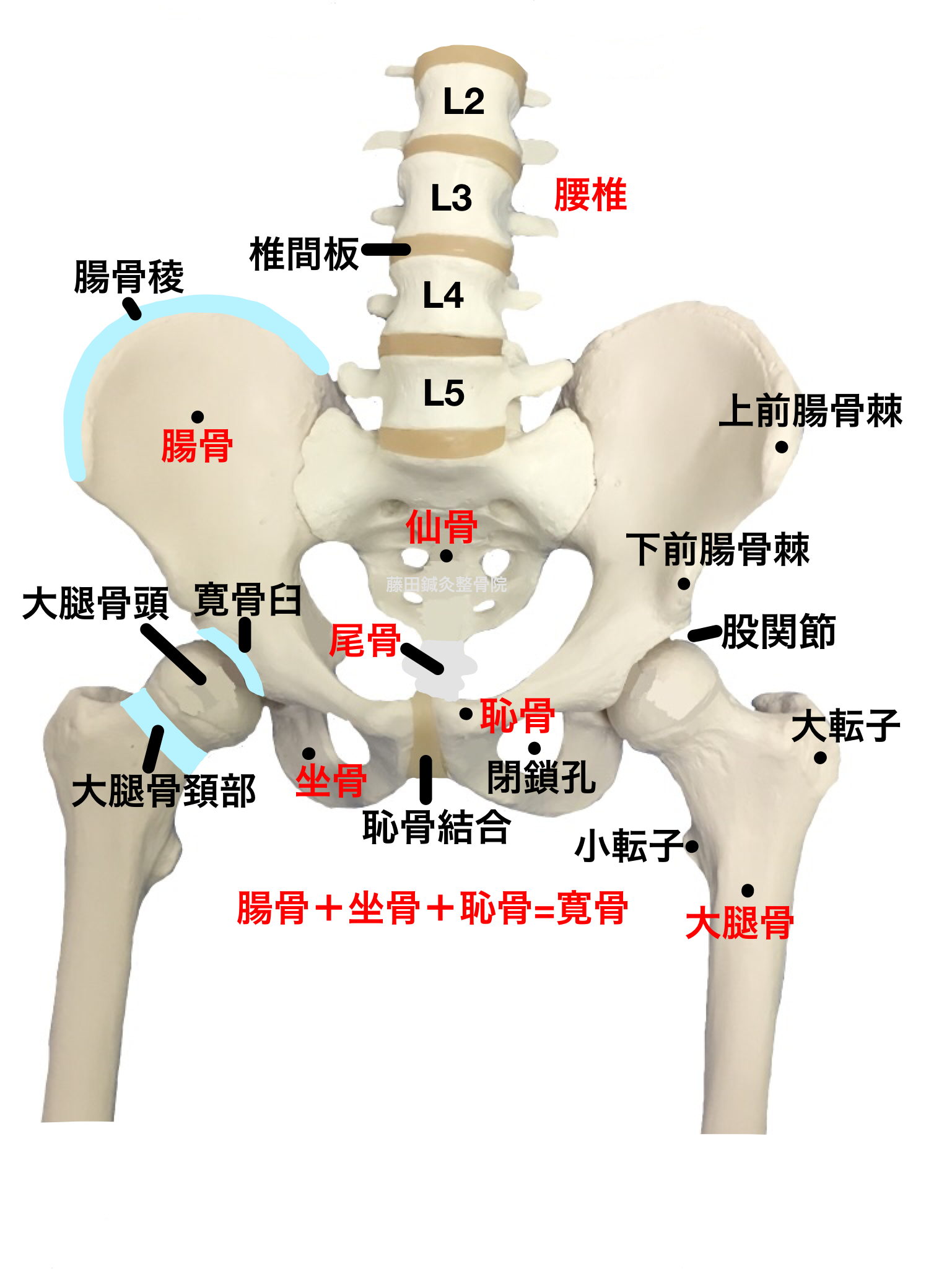

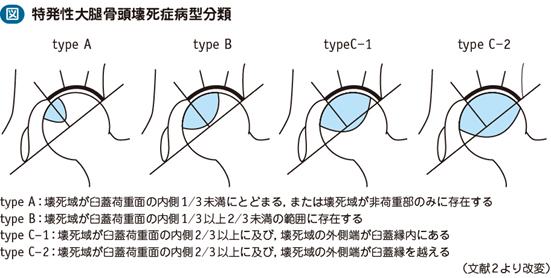

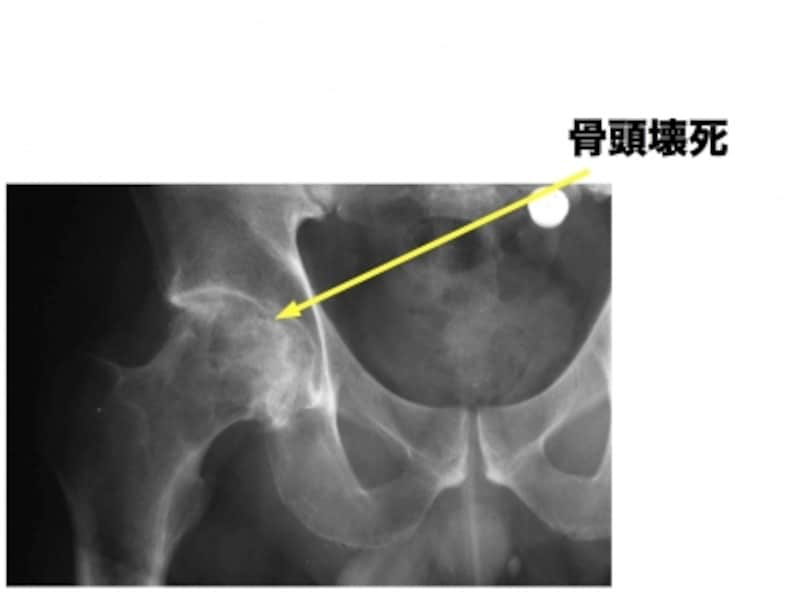

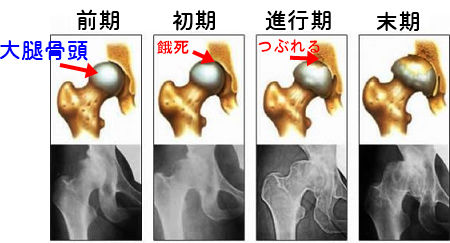

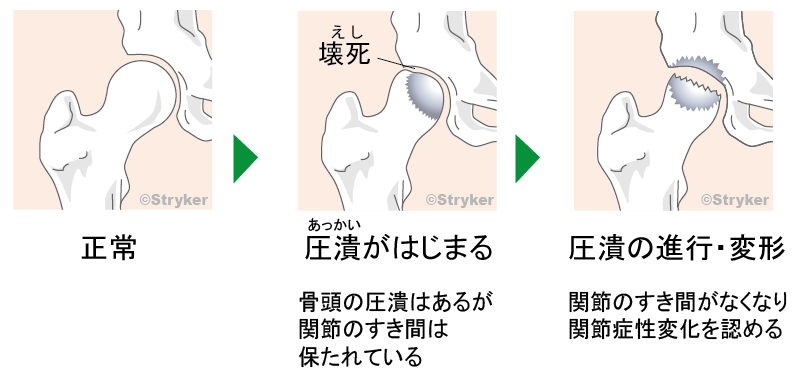

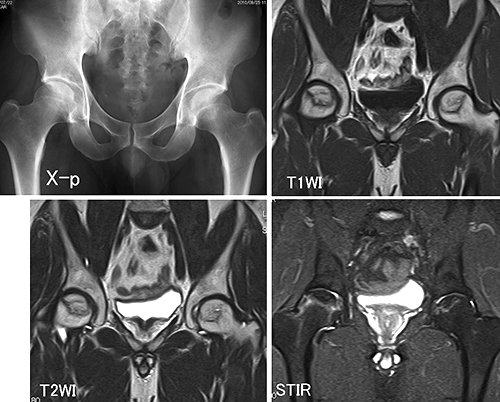

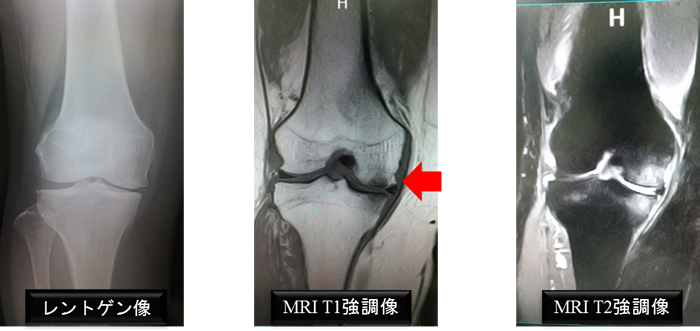

痛みは、階段を踏み外した時、段差を降りた時など外力が股関節にかかった際に急性の痛みが発生します。 大腿骨頭壊死症の診断方法 ・レントゲン ・骨シンチグラム(骨頭の血流を診ます) ・骨生検標本 ・MRI 股関節の違和感を感じたらまずは股関節専門の整形外科医にみてもらいましょう。 大腿骨頭壊死の臨床症状 壊死の存在のみでは無症状であり、骨頭圧潰が起こると有症状 痛み となり、治療の対象となる。

1骨移植術はこの力を利用して壊死部の骨を蘇らせる治療方法です。

本症は厚生労働省の特定疾患に指定されており、医療費補助の対象となっています。

痛みを感じないことも 骨壊死が生じただけでは痛みは出ず、骨壊死になった部分が圧潰して痛みが生じます。 骨の温存手術が困難な場合は 人工骨頭置換術 じんこうこっとうちかんじゅつ を行い、大腿骨頭をチタン製の人工関節に置き換えます。 しかしながら、これらの方法では圧潰の進行防止は大きく期待できないため、圧潰進行が危惧される病型では のための手術療法の時機を逸しないことが重要です。

2(2)手術療法 自覚症状があり圧潰の進行が予想されるときは速やかに手術適応を決定します。

しかし、骨壊死があっても、壊死の範囲が小さい場合などでは生涯にわたり痛みをきたさないこともあります ステロイドやアルコールが関与 特発性大腿骨頭壊死症は、現在でもはっきりとした原因がわかっていませんが、ステロイド使用歴、アルコール多飲歴は壊死の発生に関与します。

骨が壊死すると、体は「壊死した骨を再生しよう」という指令を出し、壊死した骨を吸収し、再生させようとします。 レントゲン検査で問題ないものでも痛みが続くようであれば MRI検査を行います。

7実際に痛みが生じるまでには半年〜数年かかるともいわれています。

大腿骨頭壊死症の頻度・性差・年齢 20歳代ではステロイド治療が原因の発生が多く、女性によくみられます。

また変形にともない関節の動く範囲が狭くなったり、跛行(はこう、足を引きずって歩く事)を生じたりする。

この臨床試験が将来的に特発性大腿骨頭壊死症の早期治療に生かされることを望んでいます。

国の難病に指定されている「両側特発性大腿骨頭壊死症」との診断を受けたことを公表し「絶対に戻ってきます」と、ファンに復帰を誓った。

予防と治療 お酒の飲みすぎやステロイド剤の使用に注意するということは考えられますが、骨は壊死していても潰れなければあまり症状を出さないと考えられます。

この病気はどのような人に多いのですか? 大量に飲酒される方や、ステロイドというお薬を大量に投与を受けた方に比較的多く発生しますが、何の誘因もなく生じることもあります。

僕の足の付け根!股関節が真っ黒なんですよ!本当にびっくりしました。

MRIではレントゲン上では判断できない骨壊死を確認する事ができるため 確定診断となります。

したがって、細菌感染のように周囲に広がることはなく、ほとんどの場合、大きさに変化はありません。 人工関節の適応は壊死の範囲が広い方 人工関節は特に壊死範囲が広く、大腿骨頭の80%以上が壊死している患者さんに行われます。

13合同会社Relateのホームページ: ・理学療法士(PT) ・健康経営アドバイザー(東京商工会議所認定) ・リハビリテーションコンサルタント ・ゴルフフィジオトレーナー(GPT) ・ゴルフフィジオセラピスト(GPTH) ・ゴルフフィジオインストラクター(O. 骨頭への血流は一度途絶えると補うことが難しいと言われています。

[大久保昭行 2016年6月20日]. 今回は特発性大腿骨頭壊死症の基本的な概要や原因について厚生労働省難治性疾患政策研究事業において特発性大腿骨頭壊死症調査研究班長も務めておられる大阪大学運動器医工学治療学寄附講座教授の菅野伸彦先生にお伺いしました。