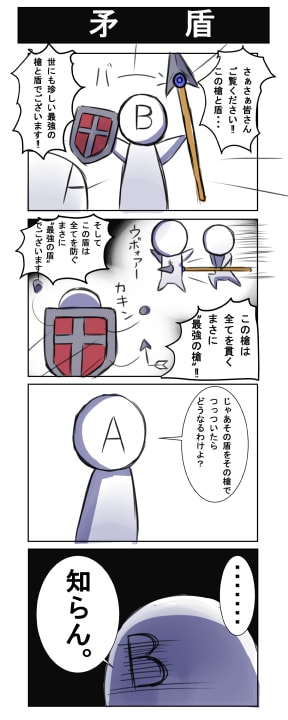

「故事成語」の意味とは?ことわざや四字熟語との違いや覚え方も

医者が到着し、景公を診察すると「膏と肓の間に病気があり、薬も針も届かないので治療のしようがありません」と言ったので、景公はその医者を厚くもてなした。

医者が到着し、景公を診察すると「膏と肓の間に病気があり、薬も針も届かないので治療のしようがありません」と言ったので、景公はその医者を厚くもてなした。

読み方は、「こじせいご」になります。

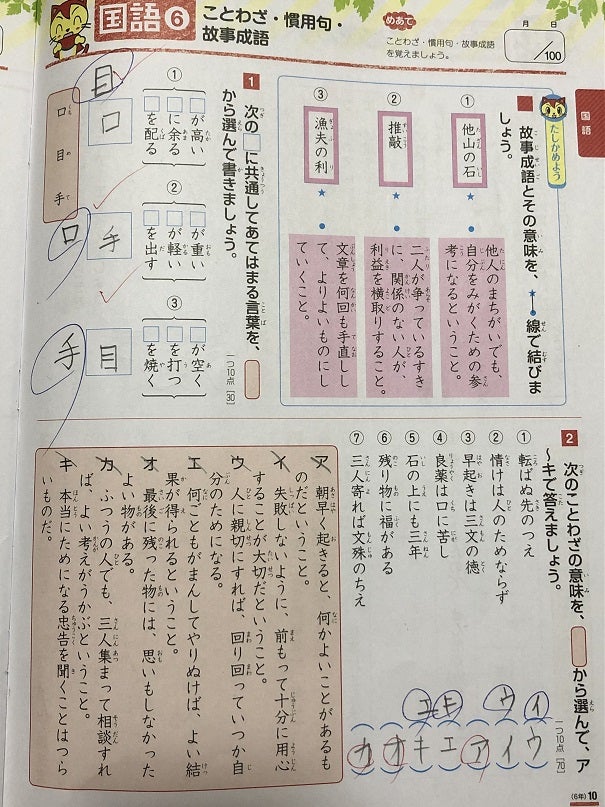

故事とは、大昔にあった出来事や物事のことで、長い年月を経ても語り継がれる由緒ある事柄です。

見聞が乏しいにも関わらず、自分は何でも知っているように勘違いしたり、得意になっている人を指す事もあります。 用例の一例として不幸な人をはげます場合に、「人間万事、塞翁が馬」などと使うことが多い。

12由来となる中国の古典は今から数千年以上も前に著されたものです。

鶏の口になっても牛の尻にはなるなということで、大きな集団の中の下にいるよりも、小さな集団の先頭に立てといういましめ。

「故事成語」は現在も使われている言葉 「故事成語」の由来は大昔に書かれた中国の古典ですが、現在でも座右の銘やスピーチなどをはじめ日常生活において広く用いられています。

読み方は「かんようく」で、英語では「イディオム(idiom)」と呼ばれます。

そんなとき彼はふと、この前の出来事を思い出した。 彼らは、ともに官僚になるために学問に励んでいたのですが、実は彼らは貧しかったせいで灯油を買うお金がありません。

14大きな才能もそれと同じで完成までに年月がかかる。

しかし、召使たちはみんなで飲むには酒が足りないので、地面に蛇の絵を描き、早く描き上げた者が酒を飲もうと提案し、さっそく蛇の絵を描き始めた。

すると獣は一行の姿を見て逃げ出したが、それは狐ではなく虎を恐れたためである。 四字熟語は慣用句として用いられる言葉と言われ、故事成語も定着しているものが多いです。

心が清く澄み切っていて邪念のない心境のたとえ。

由来 [ ] 世は中国の戦国時代、魏(ぎ)という一つの国の王の恵王(けいおう)は、孟子(もうし)に たずねた。

「わたしは、常日頃から民百姓を大事にしているつもりだ。 また、見当違いで実現不可能な望みを持つ事。

何故なら、分類は一つだけに限らないからです。

「漁夫の利」とは言わず上の二つのように言います。

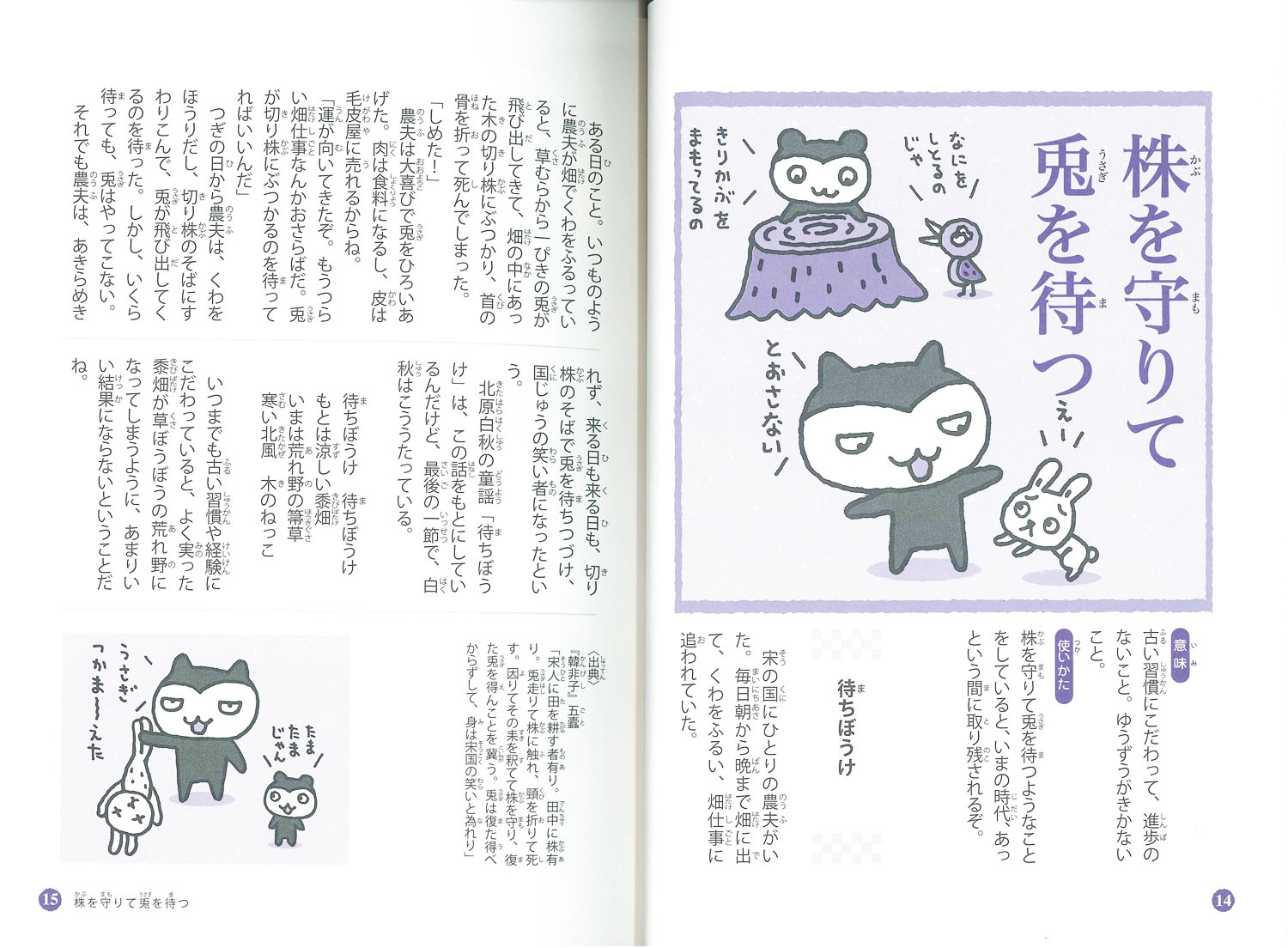

「ことわざ」は古くからの言い伝え 「故事成語」には出典となる書籍が存在します。

[知(し)らぬが仏見(ほとけみ)ぬが秘事(ひじ)]知らないでいればすむことなのに、秘密を知りたいと思うのが人の常で、知ってしまえば興ざめすることが多い。

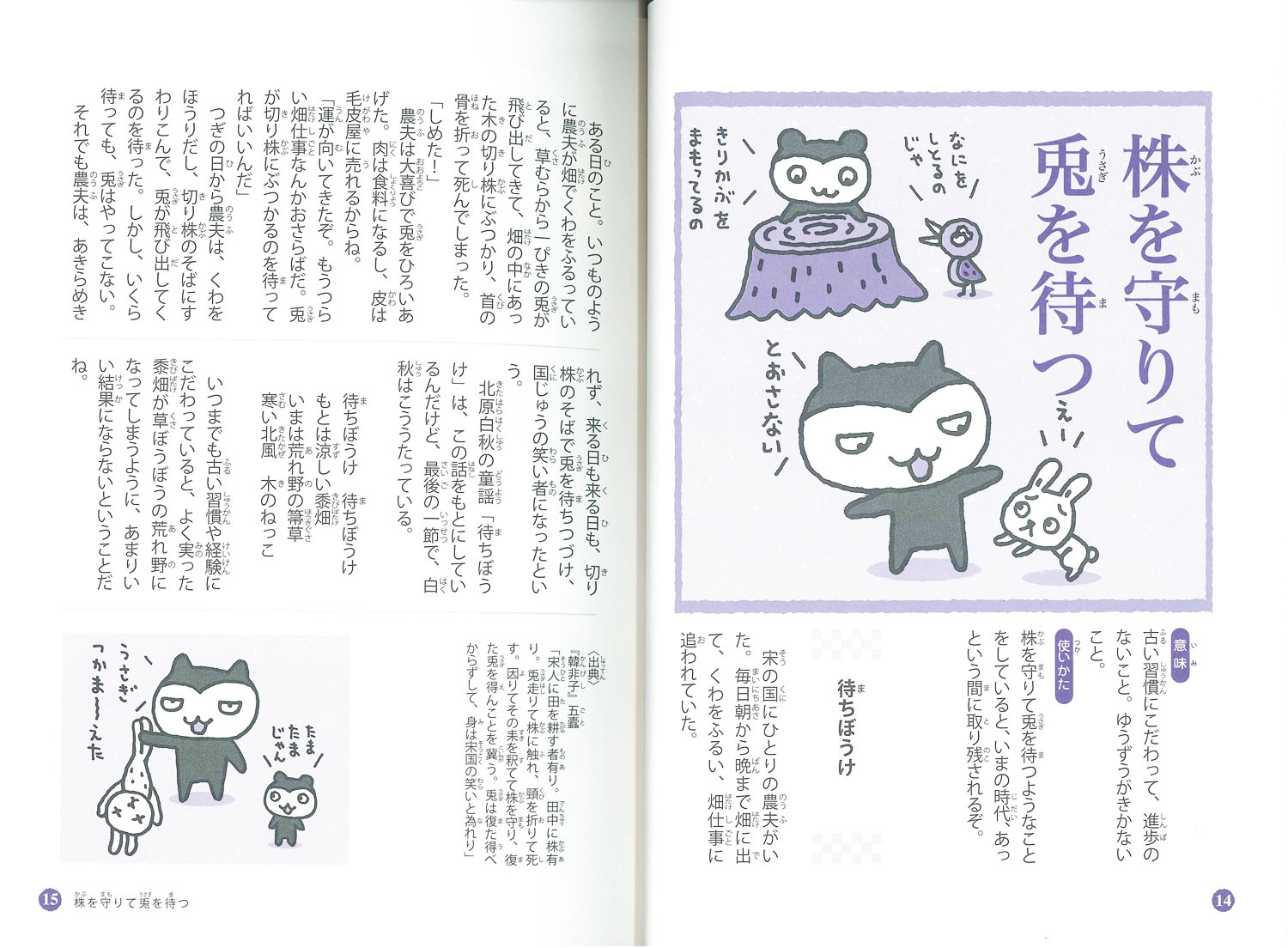

これは中国の殷王朝が滅びる直前に皇帝の妻が政治に口出しするようになったことで国が乱れてしまい、結局、周王朝(商)に天下を奪われた故事から来ているようです。 故事成語の中でも端的な意味を持つ「完璧」「左遷」「矛盾」「圧巻」などの語句は、すばやく相手に要点を伝えることができるため、日本語として定着しています。

4よけいなつけ足しのこと。

戦えば勝つわけですし、怖がらせて戦いを避ける必要もありませんから。