基礎控除とは?控除額や2020年分からの改定について

・社会保険料控除 年金保険料や健康保険料などを支払った場合、全額が所得控除の対象になります。

・社会保険料控除 年金保険料や健康保険料などを支払った場合、全額が所得控除の対象になります。

生命保険• 医療費控除(セルフメディケーション税制との選択適用) 実際に支払った医療費の合計額のうち、の対象となる金額は、下記の式で計算した金額 最高で200万円 となります。

申告することで世帯全体の税額がアップすることはないか(との関係)• 収入は103万円以下の場合、65万円(令和2年以降は55万円)を差し引くことができますので所得をもとめる算式は次のとおりとなります。

様々な種類があり、民間企業が提供しています。 寄付金によっては控除が受けられるものと、受けられないものがあります。 なお、2019年分以前は基礎控除額が一律38万円であったため、上記扶養親族の所得金額基準も38万円でした。

様々な業種の起業を全力でサポートするべく、私たちはいつでもあなたからのご連絡をお待ちしています。

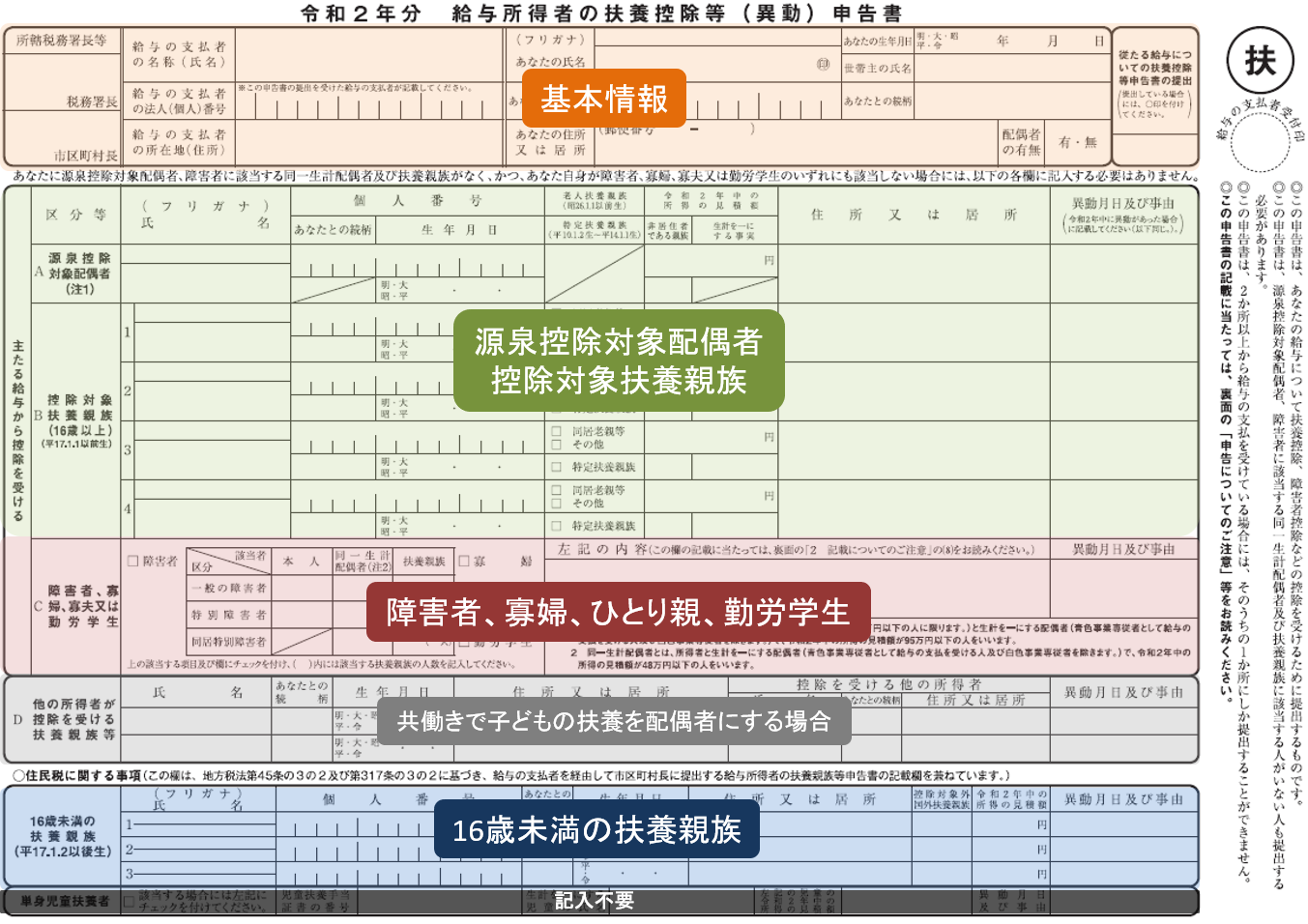

同一生計配偶者又は扶養親族の氏名• 年末調整で を受け忘れた人• 令和元年分以前の公的年金の速算表と令和2年分以降の公的年金の速算表 (出典:国税庁タックスアンサー) (公的年金等受給者の合計所得金額が高ければ高いほど、さらにこの公的年金等控除額が引き下げられます) 所得金額調整控除が創設された背景とは このように、給与所得控除額の10万円引き下げと公的年金控除の10万円引き下げが同時に行われたので、これに対する緩和措置がこの所得金額調整控除です。

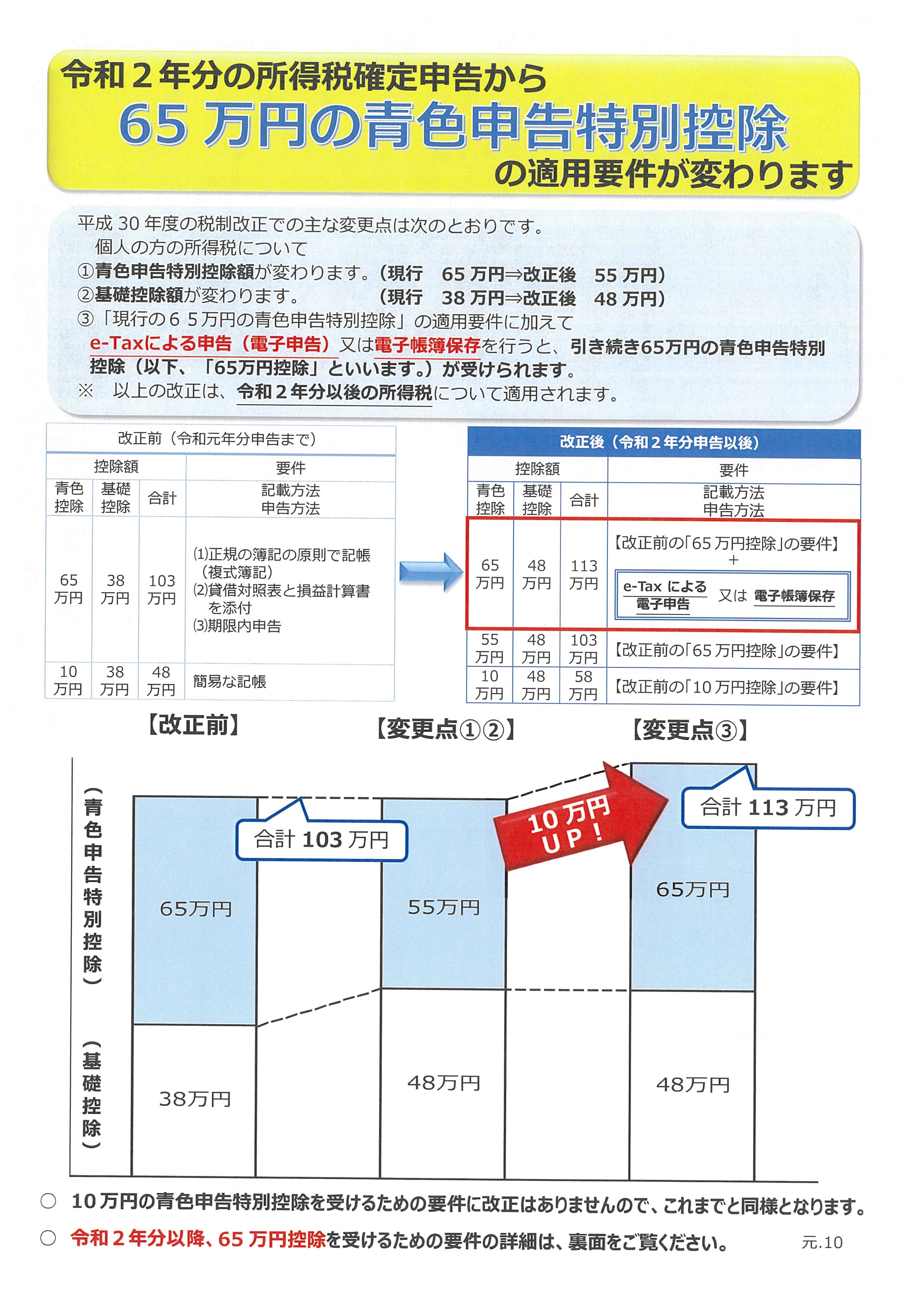

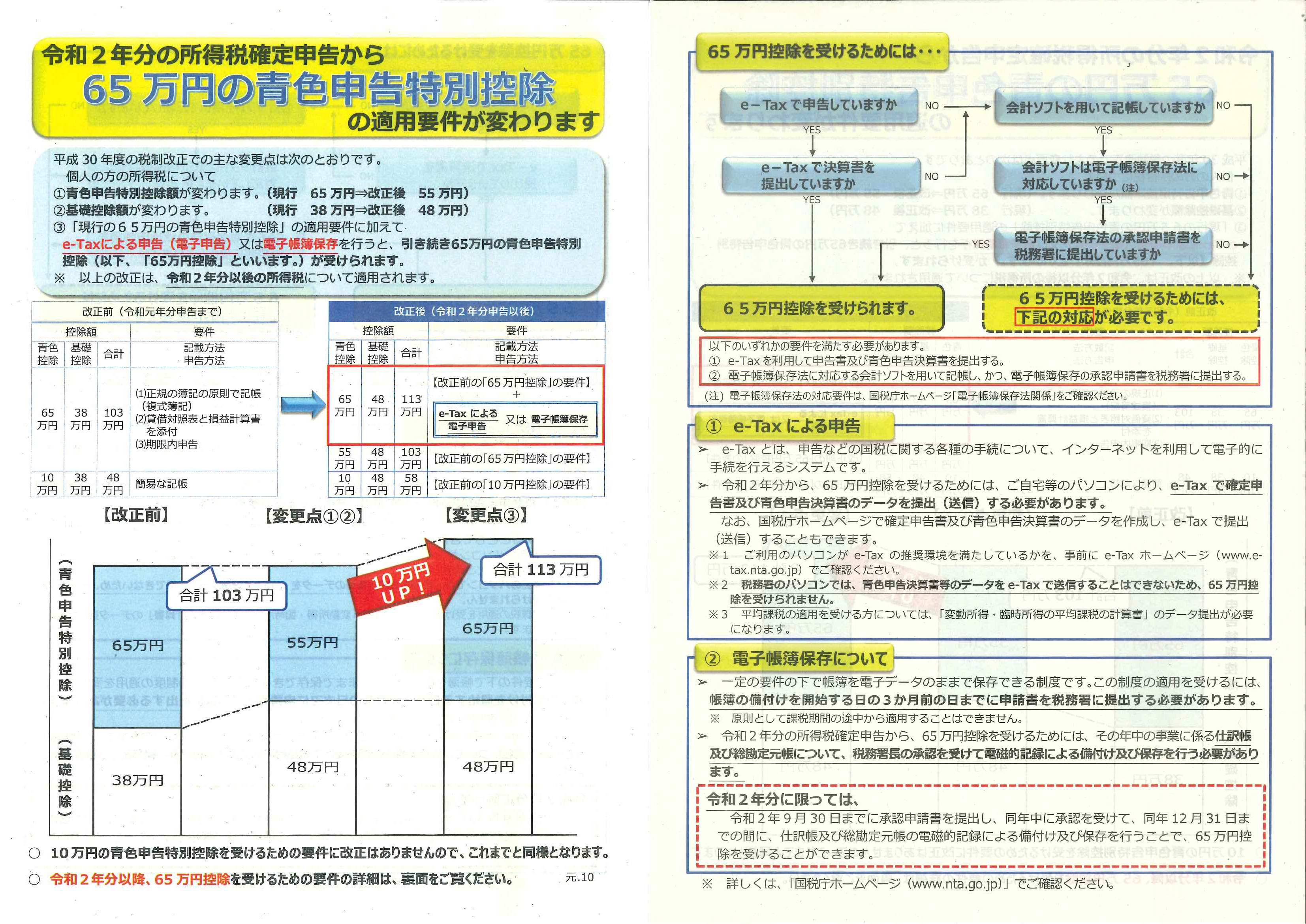

しかし、多くのケースでは、プラスマイナスゼロのままです。 まだあります!その他控除 青色申告事業者対象:青色申告特別控除 青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けた事業者で、複式簿記による確定申告を行っている場合に受けることができる控除となります。

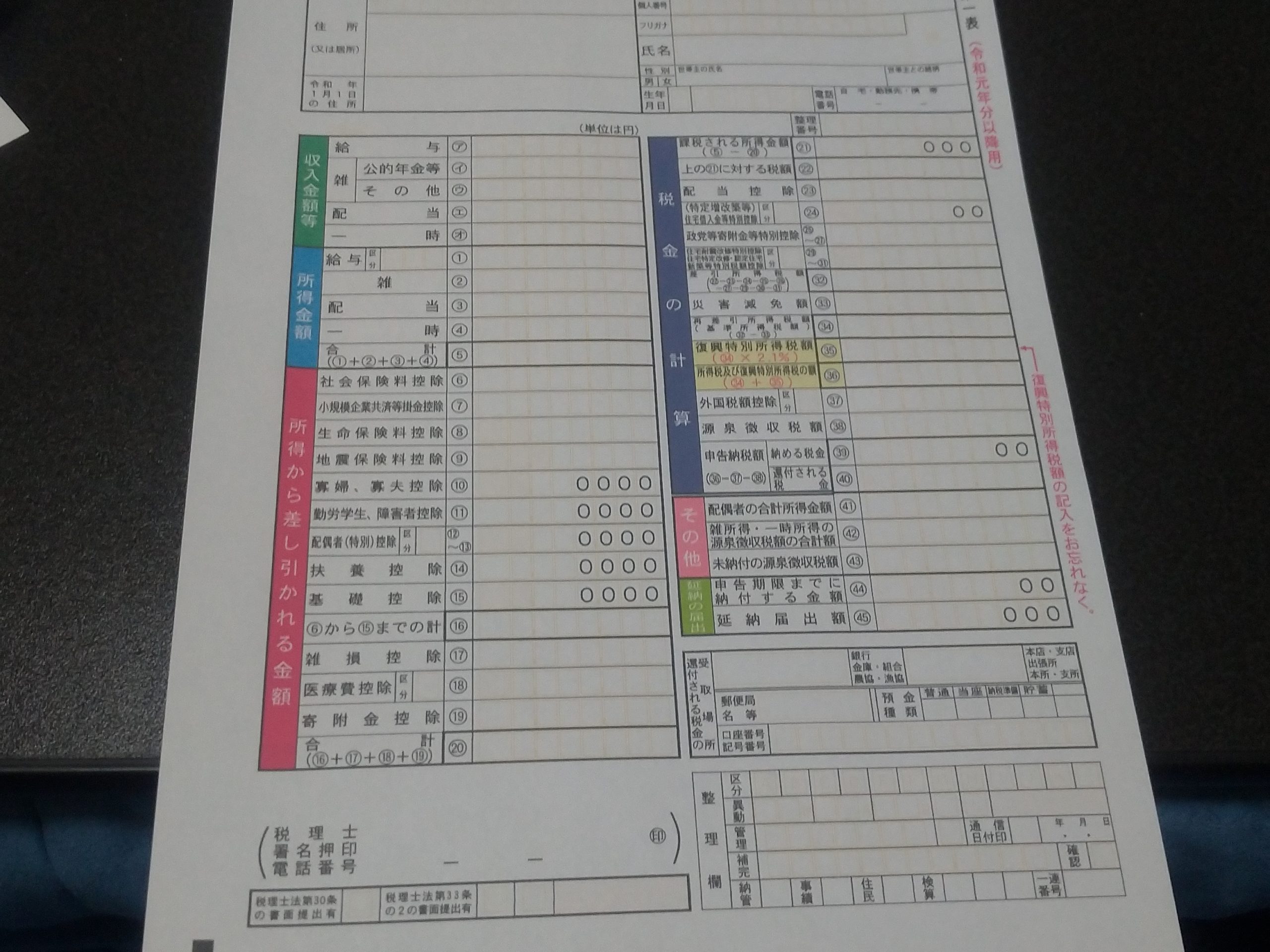

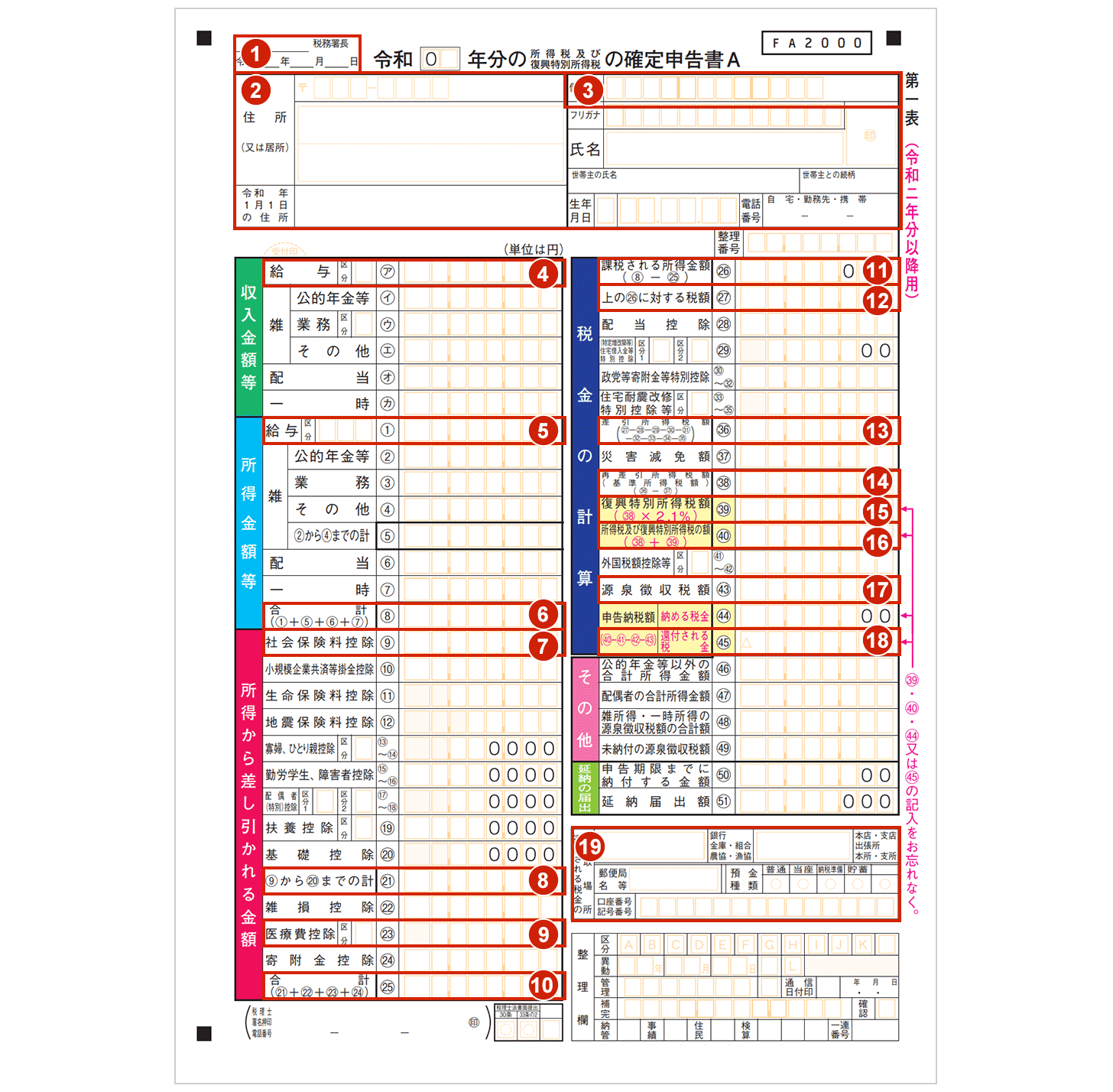

6確定申告書にはAとBの2種類がありますので、それぞれの特徴を簡単に説明します。

名称が異なるだけで、配偶者控除も扶養控除の適用形態のひとつと考えておくといいでしょう。

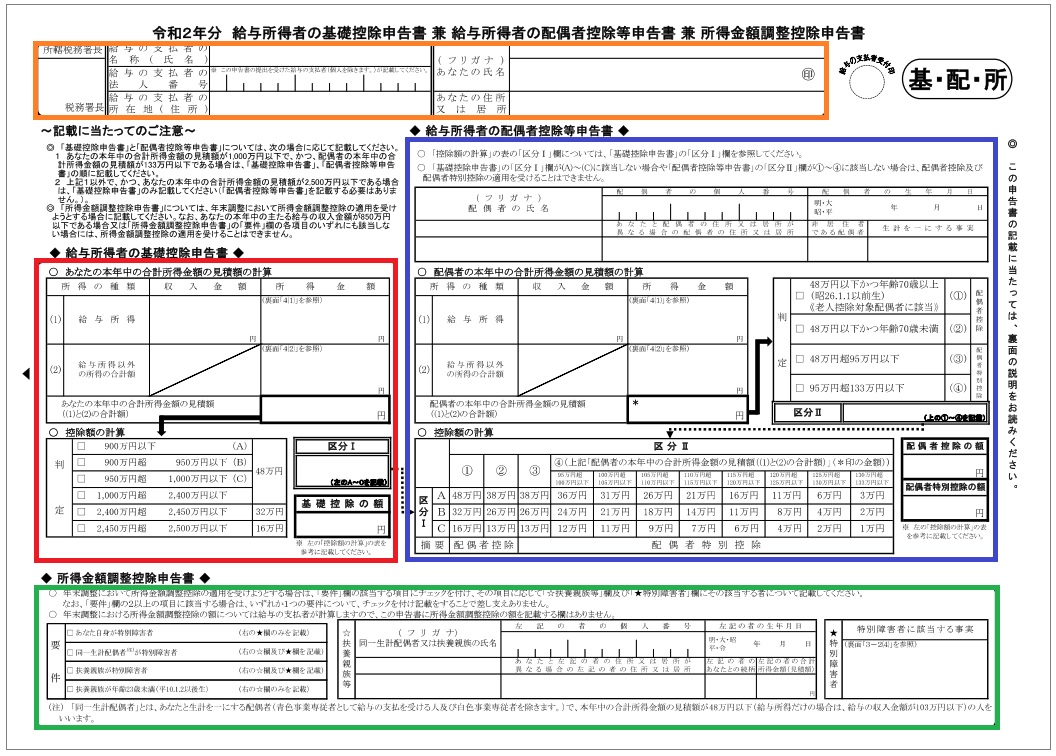

基礎控除 2019年分までは納税者は誰でも一律38万円をとして所得から控除することができましたが、2020年分の所得税からは基礎控除額が48万円に増額され、所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減することとなります。

14給与所得控除額の縮小• 合計が増えるケースと影響を受ける所得控除 ・ 結婚して扶養家族が増えた(配偶者控除) ・ 新たに生命保険に加入して保険料を支払った(生命保険料控除) ・ 国民年金の保険料を追納した(社会保険料控除) ・ 配偶者の年収が見積より減った(配偶者特別控除) 合計が減るケースと影響を受ける所得控除 ・ 扶養していた配偶者と離婚した(配偶者控除) ・ 配偶者の年収が見積より増えた(配偶者特別控除) また 所得控除の合計が変わると、課税所得が増えたり、減ったりするため、課税される所得税が変わります。

まとめ 2014年からはすべての者に記帳が義務づけられるようになったため、白色申告をするメリットは以前よりも小さくなっています。

扶養者もいない、医療費も払っていない、保険も入っていない、結婚もしていない・・・というような、ほとんどの所得控除に当てはまらない人でも、基礎控除は条件無く差し引くことのできる控除なので、少なくとも「基礎控除」の38万円は差し引くことができます。 また、です。 もちろん従来どおり、届出書の提出や複式簿記による帳簿づけなどは必須条件です。

18photo:Getty Images. 戦傷者手帳第1~第3項症該当• (住民税の基礎控除は29万円、15万円)• 国税庁による「」の記述で、確定申告をしなければならないのは「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合」とされています。

災害によって資産が損なわれたとしても、雑損控除を受けることでその年の税金を安くすることができます。

複雑な計算は不要!:社会保険料控除 社会保険料控除は、自分や「生計を一にする」親族の負担すべき社会保険料を支払った場合などに受けられる控除です。 外貨預金で為替差益があった人 確定申告で「還付申告」ができる人 次に、「還付申告」につながるケースを挙げていきます。 令和2年分の年末調整、確定申告では48万円以下まで扶養控除の対象になりますので、扶養範囲で働ける年間所得が10万円多くなります。

16高齢者にとって重要な医療費控除や、ふるさと納税など寄付金をした人が申請する寄付金控除など、もあります。

寄付金控除の詳細は関連記事を参照ください。

金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から 国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 あるいは• 公的年金等控除の縮小とは 公的な年金の受給者にかかる税金は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算出します。

12マイナンバーカード(個人番号カード)……市区町村に申請して発行されるプラスチック製のカード。

一時所得• 個人事業主の場合には、国民健康保険や国民年金などが対象となります。