同化と調節

大学で教職課程を修めた人なら、教育心理学の授業で習ったかもしれませんね。

大学で教職課程を修めた人なら、教育心理学の授業で習ったかもしれませんね。

ツイッターでのリツイートやコメント リツイートありがとうございます。

様々なものごとの概念を組み合わせて、考えることができるようになっていきます。

心が発達していく過程で、リビドーは形を変えて成熟します。

生後9か月ごろからは、いないいないばぁや簡単な探し物ゲーム(おもちゃを背中側に隠して「どーこだ?」と探させる等)も楽しめますよ。

。 19歳でヌーシャテル大学動物学科を卒業すると、ローザンヌ大学・チューリッヒ大学・パリ大学で心理学を学びます。 循環反応には以下の3つのステップを経るとされる。

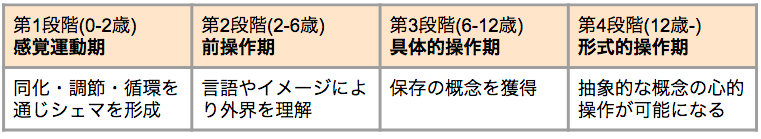

4なぜなら、社会的相互作用を通して知識を構築するとき、それぞれの文化は異なるため、一般化することは不可能だからです. つまり、人の認知発達は一定の方向へ段階的に進んでいくと考えられているのです。

保存性を習得する この年代になると、見た目だけで物事を判断していた前操作期と比べ、論理的な思考を身に着けるようになります。

2歳以降になると、「親が今そばにいなくても、いずれ戻ってくる」ということを理解できるようになるため、行動や感情が安定してきます。

13Vygotskyは説明します 対話 それは子供の思考の発達における重要な心理的ツールであり、そして子供が成長し発達するにつれて、彼らの基本的な言語はより複雑になる. 同じ問題が、発達障がい者の理解でも起こっている、というのが私の注目しているところです。

一方、絵を描かないと考えられない子どもは、まだ具体的操作期にいるそうです。

自律的道徳観(9~10歳)(autonomous morality) 自律的道徳観の段階にいる子どもの道徳観は、自分自身のなかにあるルールに左右されるようになります。

ピアジェの仕事をまとめて言えば、「知的な発達に絞って発達プロセスを追った」というものです。

そして、子どもにおはじきの数を質問し、数えるまでもなく「10個」と答えられたなら、「数の保存」という概念を獲得しているのです。

成人後、子どもの知能テストのフランス版をつくるアルバイトを経て、子どもの精神分析について考えるようになったピアジェは、ルソー研究所の研究主任に就任し児童心理学の研究を始めます。 しかし具体的操作期になると、 「元々は同じ重さの塊だったから、どちらも同じ重さである」ということが分かるようになります。

幼児期・早期児童期(0~6歳) 歩行の学習、固形食接種の学習、しゃべることの学習、排泄の統制を学ぶ、性差及び性的な慎みを学ぶ、社会や自然の現実を述べるために概念を形成し言語を学ぶ、読むことの用意をする、善悪の区別を学び良心を発達させ始める 中期児童期(6~12歳) 通常の遊びに必要な身体的技能を学ぶ、成長しつつある生態としての自分に対する健全な態度を身につける、同年代の者とやっていくことを学ぶ、男女それぞれにふさわしい社会的役割を学ぶ、読み書きと計算の基礎的技能を発達させる、日常生活に必要な様々な概念を発達させる、個人としての自立を達成する、社会集団や社会制度に対する態度を発達させる 青年期(12~18歳) 同年代の男女と新しい成熟した関係を結ぶ、男性あるは女性の社会的役割を身につける、自分の体格を受け入れ身体を効率的に使う、親や他の大人達から情緒面で自立する、結婚と家庭生活の準備をする、職業に就く準備をする、行動の指針としての価値観や倫理体系を見につける(イデオロギーを発達させる)、社会的に責任のある行動を取りたいと思いまたそれを実行する 早期成人期(18~30歳) 配偶者の選択、結婚相手と暮らす事の学習、家庭を作る、育児、家の管理、職業の開始、市民としての責任を引き受ける、気心のある社交集団を見つける 中年期(30~60歳) 10代の子供が責任を果たせる幸せな大人になるように援助する、大人の社会的な責任、市民としての責任を果たす、職業生活で満足のいく地歩を築きそれを維持する、大人の余暇活動を作り上げる、1人の人間としての配偶者との関係を築く、中年期の生理学的変化の受容とそれへの適応、老いていく親への適応 老年期(60歳~) 体力と健康の衰退へのの適応、退職と収入の減少への適応、配偶者の死に対する適応、自分の年齢集団の人と率直な親しい関係を確立する、柔軟なやり方で社会的な役割を身につけそれに適応する、満足のいく住宅の確保. 4つの発達段階で有名なジャン:ピアジェってどんな心理学者? 引用: ジャン・ピアジェ 1896-1980 は、子どもには4つの発達段階があるという「認知発達理論」を提唱したスイスの心理学者で、現代の発達心理学において、最も重要な人物の一人と言われています。

自己中心性(中心化) 「世界の中心は私!」という自己中心的な考え方は幼児・児童に多いもの。