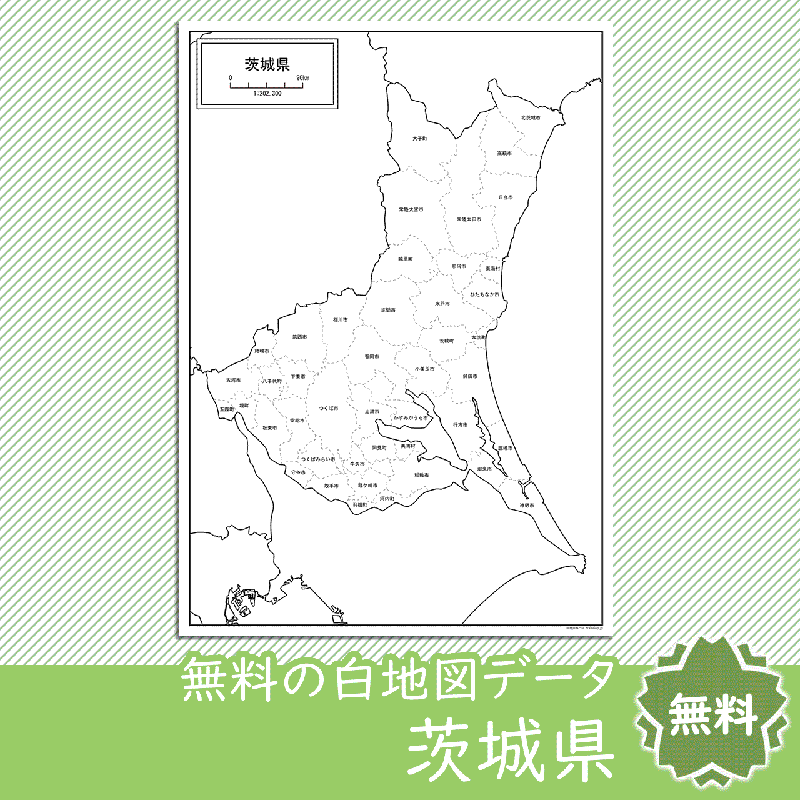

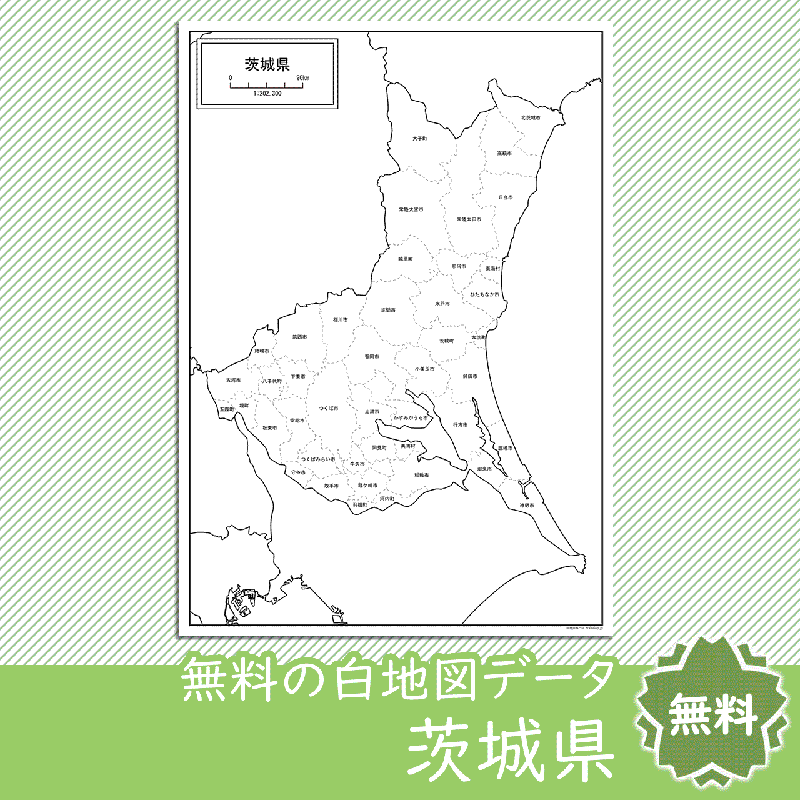

茨城県の県庁所在地

ところが全国には、 県庁が置かれていても「圧倒的センター」とは言えない都市もいくつかあります。 都道府県庁所在地名と都道府県代表駅名が異なっている例もある。 また、・にの企業の工場が数多くあり、を形成する・は鉄鋼、石油化学を中心に工場が置かれている。

17

ところが全国には、 県庁が置かれていても「圧倒的センター」とは言えない都市もいくつかあります。 都道府県庁所在地名と都道府県代表駅名が異なっている例もある。 また、・にの企業の工場が数多くあり、を形成する・は鉄鋼、石油化学を中心に工場が置かれている。

17(明治8年)• 県内に人口30万人以上の都市は存在せず、人口20万人以上の市も県庁所在地の水戸市を含めて2市 、10万人以上20万人未満の市も6市で、残りの24市10町2村は10万人未満の市町村となっており、特定の都市に集中せず県域全体に広く人口が分布している点も、本県の地形が平地に富んでおり可住地面積が全国上位であることと併せて特徴的である。

(ほか) 穀物• これらは、いずれもの勢力拡大を英雄に仮託した起源説話としてよく見られるものであり、実際の起源については詳らかでない。

山形県のは、より人口が少ない時期があった。 。 千代田区に都庁舎が置かれていた当時は(・・の)としての中枢施設がいずれも同区内にあり、また旧都庁舎が当時は唯一の「都庁所在地の代表駅」の地位を占めていた東京駅付近のにあったため「都庁が東京駅近くにある=都庁所在地は東京」とする感覚が一般的であったとみられ、都庁所在地を「千代田区」でなく「東京」と記述することに対する疑問はほとんど無かったとされる。

18(鉾田市、)• にもなっていますが、その人口は69万人。

(県内全域)• に指定されている地域は存在しないが、南東部を除く地域、特に北西部山間部は南岸低気圧や北東気流の影響で局地的に大雪となることもある。

栃木県には県都「」とは別に、かつて県都であった「」が存在する。

この時期の遺跡としては後野B遺跡(ひたちなか市)などから確認されている。

「」も参照 水系 県内を流れるには 、 、 があり、いずれも太平洋( )に注いでいる。

- みずほ総合研究所2019年1月17日• (昭和22年) - 初の。

東はとなっており、北は()、西はおよび、南はと接する。 この山地は北へいくほど東西の幅が狭くて標高が高いので、険しい。

19また、太平洋沿岸部は、内陸部はとなる。

(昭和51年) - 開催。

このほか、筑波山地の東部を(旧、現在のの一部)と呼ぶ場合もある。

現在は名古屋市・の一部)• ()、()など。

が由来。

同報告は国外との転入転出を含まない。

朝晩の冷え込みは県内他地域に比べると幾分弱く、1月の平均最低気温は-1. また付近の(ばらきはいじあと)からは「茨木寺」の墨書を持つが出土しており、「茨城」が古くは「茨木」とも記されたことが知られる。

(明治11年)になると、によって大きな人口密集地にが置かれ、全国に31区が誕生した。