寝過ぎてだるいのは自律神経が原因!寝過ぎのデメリットとは? | 女性の美学

ですから、仕事から帰ってきてすぐに寝てしまう。 休みを取っても疲れが取れない などが続く場合は、病気の可能性も考えてみましょう。 寝過ぎの原因は一体何なのか? その上で、寝過ぎの原因は一体何なのか?とうことですが、• しかし睡眠時間が長くなると運動をする時間が無くなってしまいますよね。

16

ですから、仕事から帰ってきてすぐに寝てしまう。 休みを取っても疲れが取れない などが続く場合は、病気の可能性も考えてみましょう。 寝過ぎの原因は一体何なのか? その上で、寝過ぎの原因は一体何なのか?とうことですが、• しかし睡眠時間が長くなると運動をする時間が無くなってしまいますよね。

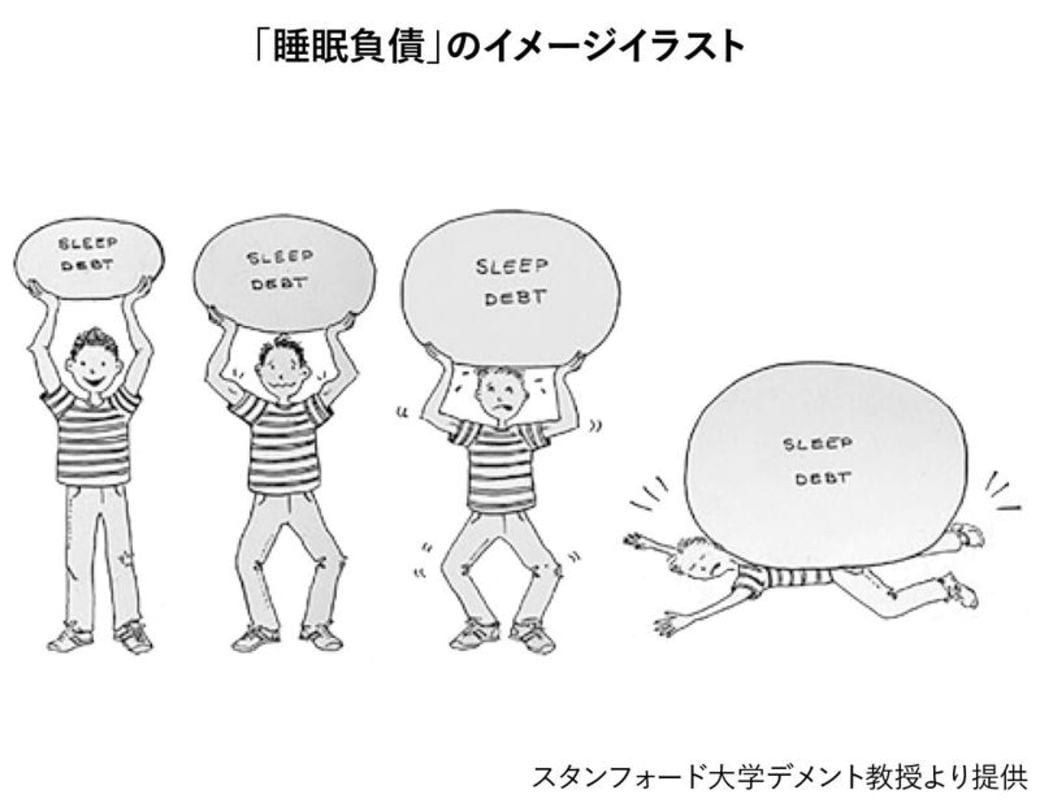

16冷え性• 寝すぎにより寿命が短くなる 日本だけでなくアメリカの研究でも報告されていますが、をみると、男性では短い睡眠時間は死亡のリスクを上げないことがわかりました。

寝ている時間を考慮したスケジュール作りが必要でしょう。

昼間あれだけ活動している脳や体ですが、睡眠時はほぼほぼ休止状態です。 ここまでのまとめ お母さんが気になる赤ちゃんの寝すぎは、黄疸や発達障害などの病気に関係するもの以外は問題ないと考えてよいでしょう。 寝すぎ特集はこちらからどぞ。

1ストレッチ• それにより引き起こされる体調不良に、寝過ぎた時特有の頭痛やだるさなどがあります。

病気の可能性 お母さんにとって心配なのが、やはり病気の可能性ですね。

寝なくてもなんとか次の日起きてもいられました。

集中力が下がる いつもよりたくさん寝てしまった後は、体のだるさや頭痛が原因で集中力が持続しなかったり、全く集中できない状態になってしまいます。

特にリンパは丸一日かけて全身を一周すると言われるほどゆっくりと流れているため、横になった状態が続くと体の一部分だけにリンパ液がとどまってむくみができてしまいます。 ノンレム睡眠の特徴は、体ではなく脳そのものが眠ってしまうため、起きるのがますます辛くなってしまいます。

18個人差はありますが、ほとんどの人がコップ一杯分の水分を放出してしまいます。

ただ、この時期は夜泣きをする赤ちゃんが増えてくるので、夜まとめて眠れるようになったお母さんも再び寝不足になってしまうかもしれません。

休みになると寝てばかりの過眠状態 休みの日は朝寝坊して昼まで寝ていても、食事を摂ったとたんに、またすぐに寝てしまいます。

1.太陽を浴びて交感神経のスイッチをオン! 人間の体は朝起きて夜眠るようにできており、太陽の光を浴びるとやる気や集中力を司る交感神経のスイッチが入り、日が沈んで暗くなるとリラックスや眠気を司る副交感神経のスイッチに切り変わるようになっています。

うつぶせで寝ていて起きたら顔やまぶたがパンパンになっていた経験のある方は多いのではないでしょうか? このように、 リンパ液は割と簡単に流れが滞ってしまうのです。

生活リズムを作るのはこの時期から 生後3ヶ月頃に、体内時計を調整するホルモンが分泌され始めます。

ここ最近、仕事以外は朝から晩まで、ほとんどの時間、寝て過ごしています。 こんなダラダラした生活を終わらせて、充実した日々を暮らすためにはどうすればいいのか? 一番大事なのは、眠気を我慢すること。 「ランチ後にやってくる眠気」は、厳密にいうと「眠気」ではなく、満腹感からくる「気だるさ」。

5時間睡眠の人よりも死亡率が20%もアップしました。

肝臓や腎臓の働きが悪くなりむくむ• 【関連記事】• では、実際これ寝ないとどうなるんでしょうかね? 個人差はあると思いますが、私の場合、徹夜の次の日はとにかく頭がボーっとして、まずもっていつものパフォーマンスが出ません。

生後3ヶ月の赤ちゃんは、午前・午後・夕方の3回の昼寝で5時間程度の睡眠と夜の就寝が目安です。

自分の理想的な睡眠時間の調べ方はこちらの記事で詳しく解説しています。

ウォーキングなどの有酸素運動• 一方、起きている時は、集中力をアップさせたりやる気を出させてくれる「交感神経」が優位な状態。

そして、このカビが繁殖するための栄養源となるのが、ゴミやホコリ、落ちた角質など、人間が生活する上で、生じるありとあらゆるものであり、ある程度は清掃などによって予防することは出来ても、完全な除去は難しいといえるものばかりです。